- Le quattro leggi regolano equilibrio termico, conservazione dell'energia, irreversibilità ed estremi di temperatura.

- Sistemi aperti, chiusi e isolati definiscono i possibili scambi con l'ambiente; stato e trasformazioni si descrivono con p, V, T.

- Calore e lavoro sono vie di scambio energetico: ΔU = Q - W, con esempi numerici che chiariscono segni e unità.

- Gas ideali, calore sensibile e latente, e trasformazioni base guidano l'analisi di motori, macchine e cicli.

La termodinamica è la branca della fisica che studia come l’energia si trasferisce e si trasforma in sistemi reali, con particolare attenzione a calore, lavoro, temperatura, pressione e volume. In poche parole, si indaga come il calore fluisce, come il lavoro viene prodotto o assorbito, e come l’energia interna di un sistema cambia lungo i processi. Dalla Rivoluzione Industriale in poi, queste idee hanno permesso di progettare macchine più efficienti, motori, frigoriferi e processi industriali sempre più affidabili.

Dal motore di un’automobile a un frigorifero domestico, passando per il raffinamento del petrolio o l’estrazione di metalli, i principi termodinamici sono ovunque. La disciplina fornisce un linguaggio rigoroso per descrivere sistemi complessi tramite grandezze macroscopiche come p, V, T, calore Q, lavoro W ed entropia S, così da capire e prevedere cosa accade quando i sistemi scambiano energia con l’ambiente o subiscono trasformazioni controllate o spontanee.

Che cos’è la termodinamica e cosa studia

In termini moderni, la termodinamica offre una descrizione statistica e macroscopica della natura: si guarda al comportamento collettivo di enormi insiemi di particelle, senza seguirne il moto una per una. Per questo si lavora con variabili di stato riproducibili e misurabili, come pressione, volume e temperatura, che definiscono la condizione del sistema in un dato istante.

I sistemi termodinamici sono regioni dello spazio delimitate da confini reali o ideali. Si distinguono sistemi aperti, chiusi e isolati: un sistema aperto scambia massa ed energia con l’esterno; un sistema chiuso scambia energia ma non massa; un sistema isolato non scambia né massa né energia.

Un concetto cardine è quello di equilibrio termodinamico. Un sistema è in equilibrio quando non mostra tendenze spontanee a cambiare stato. Se alterato, può tornare o meno a una situazione di equilibrio a seconda della reversibilità della trasformazione: processi reversibili sono idealmente eseguiti molto vicino all’equilibrio; processi irreversibili, più realistici, si allontanano dall’equilibrio e non possono essere percorsi al contrario senza dissipazioni.

Variabili e stati: pressione, volume, temperatura

Pressione, volume e temperatura definiscono lo stato di un gas in modo completo quando il comportamento è ben descritto dal modello del gas ideale. La pressione nasce dall’urto caotico delle particelle contro le pareti, il volume è lo spazio occupato e la temperatura è legata all’energia cinetica media delle particelle. Per i gas ideali si adotta il modello in cui le particelle interagiscono solo durante collisioni elastiche di durata trascurabile.

Nel regime ideale vale la ben nota equazione di stato PV = n R T. Questa relazione, detta di Clapeyron, connette le grandezze fondamentali e permette di calcolare come cambiano le variabili durante un processo. In unità SI, la costante dei gas è R = 8,31 J mol^-1 K^-1.

Le quattro leggi della termodinamica

Legge zero della termodinamica

La legge zero stabilisce le condizioni dell’equilibrio termico. Se A è in equilibrio termico con B e A è in equilibrio termico con C, allora B e C sono in equilibrio tra loro. In pratica, ciò giustifica l’uso della temperatura come grandezza fisica coerente: quando sistemi a contatto termico non scambiano più calore, hanno la stessa temperatura.

Quando due corpi a temperature diverse vengono messi in contatto, il calore fluisce spontaneamente dal più caldo al più freddo fino a eguagliare le temperature. Questa semplice idea è alla base dei termometri e dell’intero concetto di equilibrio termico.

Prima legge della termodinamica

La prima legge è l’espressione termodinamica della conservazione dell’energia. La variazione di energia interna ΔU di un sistema è pari al calore Q scambiato meno il lavoro W svolto dal sistema. In simboli, ΔU = Q – W (con la convenzione del lavoro positivo se fatto dal sistema verso l’esterno). Tutte queste grandezze sono misurate in joule nell’SI.

Un esempio intuitivo: pompare aria in un oggetto gonfiabile richiede forza sul pistone; l’energia meccanica fornita si trasforma in riscaldamento dell’aria e in lavoro di compressione. Il principio di conservazione dell’energia governa anche processi chimici; la legge di Hess, ad esempio, afferma che il calore di reazione non dipende dal percorso ma solo dagli stati iniziale e finale.

Seconda legge della termodinamica

La seconda legge affronta la direzione naturale dei processi. Il calore fluisce spontaneamente dal corpo più caldo a quello più freddo e non si può convertire completamente in altre forme di energia. Questa irreversibilità introduce l’entropia S, grandezza che misura il grado di disordine o il numero di microstati compatibili con un certo macro-stato.

Conseguenza pratica: nessuna macchina termica reale può avere rendimento del 100 percento. Una parte dell’energia trasferita come calore non è convertibile integralmente in lavoro utile; per questo il calore viene spesso considerato una forma di energia più degradata rispetto ad altre.

Terza legge della termodinamica

La terza legge chiarisce il comportamento dell’entropia alle temperature estreme. Secondo l’enunciato legato a Nernst, il limite inferiore della temperatura, lo zero assoluto, è irraggiungibile per processi finiti, e il comportamento dell’entropia vicino a quel limite consente di fissare uno zero di riferimento. Nella pratica si assume che l’entropia di un cristallo perfetto tenda a zero avvicinandosi allo zero assoluto; storicamente, l’interpretazione ha accesso a discussioni, ma il ruolo operativo della legge è fondamentale.

Sistemi termodinamici: aperti, chiusi, isolati

In un sistema aperto c’è scambio di massa ed energia con l’esterno; esempi sono turbine e compressori con flusso attraversante. Un sistema chiuso scambia solo energia, non massa: tipici esempi sono i gas in un cilindro con pistone mobile. Un sistema isolato, idealizzazione utile, non scambia né calore, né lavoro, né massa con l’ambiente.

In pratica, molte apparecchiature si approssimano a sistemi chiusi su tempi brevi o a sistemi aperti in regime stazionario. La scelta del sistema e del confine è una mossa di modellazione cruciale che semplifica il bilancio energetico e di massa.

Comportamento dei gas e modello del gas ideale

Il gas ideale è un modello potente: particelle puntiformi, interazioni limitate alle collisioni elastiche, tempo di collisione trascurabile. Queste ipotesi consentono di collegare grandezze microscopiche e macroscopia con eleganza. Il modello funziona bene a basse pressioni e temperature non troppo vicine ai punti di condensazione.

Dal punto di vista microscopico, la temperatura riflette l’energia cinetica media. Secondo la teoria cinetica, per un gas monoatomico ideale l’energia interna U è proporzionale alla temperatura assoluta, con U = 3/2 n R T. Ciò implica che variazioni di temperatura determinano variazioni dell’energia interna.

Calore, temperatura e calori di trasformazione

Il calore è energia in transito per differenza di temperatura tra sistema e ambiente. Non è contenuto in un corpo, ma si trasferisce finché non si raggiunge l’equilibrio termico. Nei processi adiabatici non avviene scambio di calore.

La temperatura, su base cinetica, è la manifestazione macroscopica del moto delle particelle: un aumento di temperatura corrisponde a maggiore energia cinetica media. Nell’uso quotidiano impieghiamo termometri che si portano a equilibrio con il sistema e ne misurano la temperatura.

Si distinguono calore sensibile e calore latente. Il calore sensibile QS è quello che varia la temperatura: QS = m c ΔT, con c calore specifico dipendente dalla sostanza. Il calore latente QL è associato ai cambi di stato a temperatura costante per sostanze pure: QL = m L, con L latente di fusione o di vaporizzazione.

Lavoro termodinamico e confini mobili

Il lavoro termodinamico è lo scambio di energia associato allo spostamento dei confini del sistema. Nel classico pistone-cilindro, quando un gas si espande spinge il pistone e compie lavoro sull’esterno. Se invece viene compresso dall’esterno, il lavoro è svolto sull’interno del sistema.

In una trasformazione isobara, il lavoro è W = p ΔV. La relazione di stato permette anche di scrivere, per un gas ideale, W = Δn R ΔT in condizioni in cui la pressione resta costante e cambiano temperatura e numero di moli di fase gassosa. Nel diagramma p-V, il lavoro è l’area sotto la curva tra gli stati iniziale e finale.

Nell’isoterma di un gas ideale (T costante), p = n R T V^-1 e l’integrale fornisce W = n R T ln(V2/V1). Per trasformazioni isocore, il volume è costante e quindi W = 0.

Trasformazioni reversibili e irreversibili

Una trasformazione reversibile procede per stati quasi di equilibrio e può essere invertita senza effetti residui su sistema e ambiente. Nella realtà, attriti, gradienti finiti di temperatura e dissipazioni rendono i processi irreversibili. La seconda legge quantifica questa irreversibilità tramite l’aumento complessivo di entropia nei processi spontanei.

Esempi pratici: motori, macchine termiche e frigoriferi

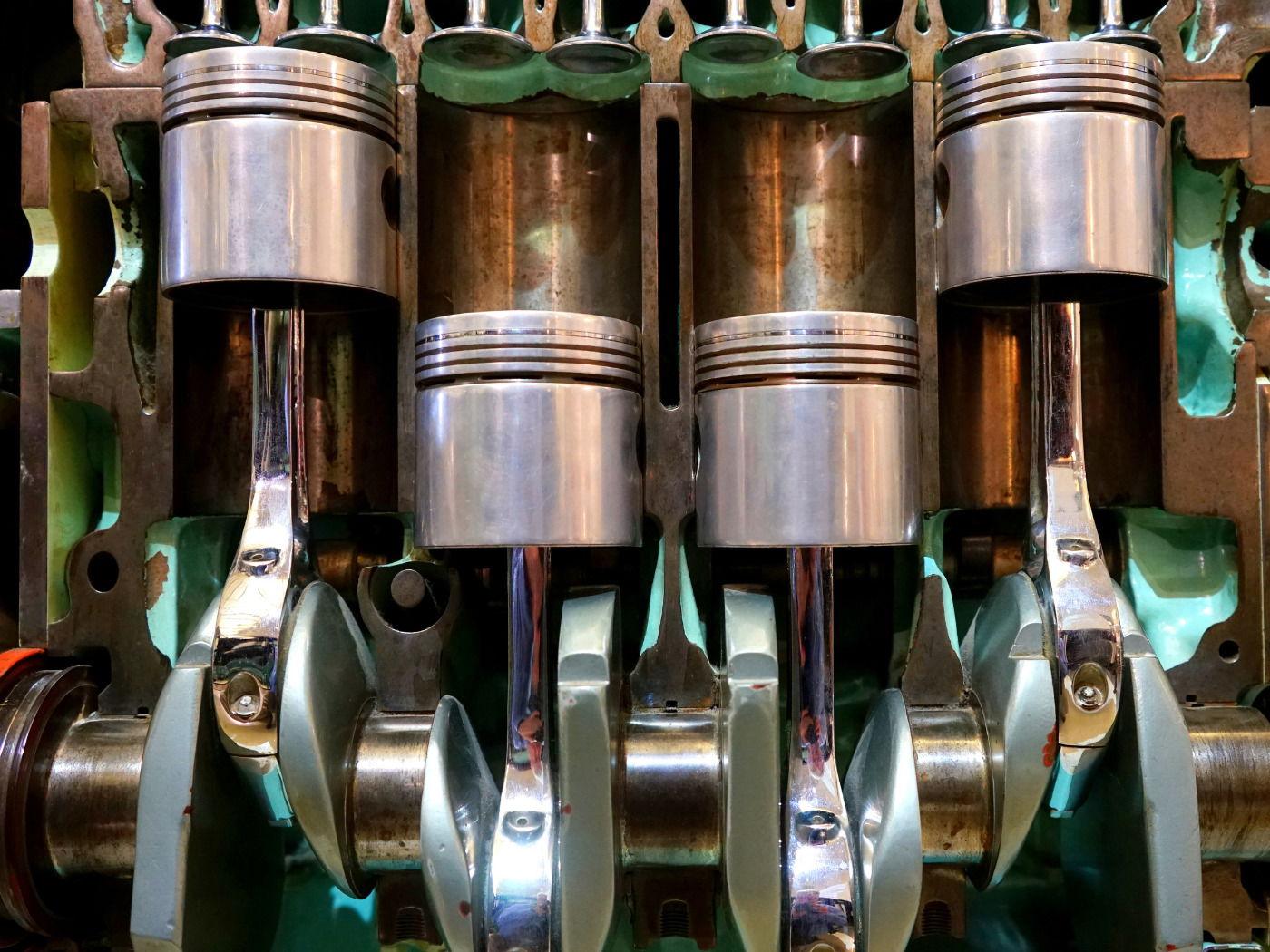

Nei motori a combustione interna, una miscela di combustibile e comburente viene accesa nel cilindro: l’espansione dei gas caldi spinge il pistone e produce lavoro meccanico. Questa è la base del funzionamento di numerose macchine che impiegano calore per generare lavoro.

Le macchine frigorifere e le pompe di calore operano al contrario: impiegano lavoro per trasferire calore da un serbatoio freddo a uno caldo. Anche in questo caso i limiti di efficienza sono dettati dalla seconda legge e si misurano con coefficienti di prestazione, non con rendimenti classici.

Unità di misura e segni convenzionali

Nel Sistema Internazionale calore, lavoro e variazioni di energia interna si misurano in joule. Altre unità, come la caloria o il BTU, compaiono in contesti pratici e vanno convertite con cura. Per i segni, si usa comunemente ΔU = Q – W con W positivo se il lavoro è fatto dal sistema sull’esterno; coerenza nei segni è fondamentale per evitare errori.

Problemi ed esercizi svolti

Espansione a pressione costante con calore fornito

Un cilindro con pistone mobile contiene un gas alla pressione p = 4,0 × 10^4 N m^-2. Si forniscono Q = 6 kJ al sistema a pressione costante e il volume aumenta di ΔV = 1,0 × 10^-1 m^3. Lavoro: W = p ΔV = 4,0 × 10^4 × 0,1 = 4,0 × 10^3 J = 4 kJ. Variazione di energia interna: ΔU = Q – W = 6 – 4 = 2 kJ.

Interpretazione fisica: una parte del calore assorbito si è trasformata in lavoro di espansione; il resto ha incrementato l’energia interna del gas. Il risultato è coerente con la prima legge.

Funzionamento del motore e seconda legge

Un testo afferma che un motore riceve energia dal combustibile e la trasforma in lavoro, ma una parte non è utilizzabile per compiere lavoro, essendo dissipata in altra forma. La conclusione corretta è che la conversione integrale del calore in lavoro è impossibile. Questa è un’illustrazione diretta della seconda legge e della natura dissipativa dei processi reali.

Bilancio energetico con variazioni di energia cinetica e potenziale

Si consideri un sistema chiuso che riceve 200 BTU come lavoro dall’esterno e perde 30 BTU come calore verso l’ambiente. Alla fine del processo il sistema si muove a 200 ft s^-1 e si trova a quota 200 ft; la massa è 50 lbm e g = 32,0 ft s^-2. Bilancio: ΔE = ΔKE + ΔPE + ΔU = Q – W. Con la convenzione usata nel problema, Q = -30 BTU, W = -200 BTU, quindi Q – W = 170 BTU. ΔKE = m (v2^2 – v1^2)/2 = 50 × 200^2/2 in lbm ft^2 s^-2, che corrisponde a circa 39,9 BTU. ΔPE = m g (z2 – z1) = 50 × 32 × 200 in lbm ft^2 s^-2, pari a circa 12,8 BTU. Ne segue ΔU = 170 – 39,9 – 12,8 = 117,3 BTU. L’energia interna è aumentata nonostante la perdita di calore, grazie al lavoro netto ricevuto.

Lavoro di pistone con scambio di calore e lavoro di albero

Un sistema chiuso costituito da 5 kg di vapore d’acqua in un pistone-cilindro passa dallo stato 1 allo stato 2 con energie specifiche interne u1 = 2709,9 kJ kg^-1 e u2 = 2659,6 kJ kg^-1. Durante il processo entrano 80 kJ di calore e l’ambiente compie 18,5 kJ di lavoro di albero sul sistema, Wpw. Trascurando ΔKE e ΔPE: ΔU = m (u2 – u1) = 5 × (2659,6 – 2709,9) = -250, – circa -250 kJ; più precisamente -251,5 kJ. Primo principio: ΔU = Q – W, con W il lavoro netto svolto dal sistema. Scomponendo W = Wpw + Wpistone, si ricava Wpistone = Q – ΔU – Wpw = 80 – (-251,5) – 18,5 = 350 kJ. Il lavoro sul pistone è quindi 350 kJ, positivo nel verso del lavoro svolto dal sistema. L’energia interna è diminuita perché il lavoro complessivo in uscita supera il calore entrante.

Processo politropico e calore scambiato

Quattro chilogrammi di gas si espandono in un pistone-cilindro seguendo la legge politropica p V^n = costante con n = 1,5. I dati sono p1 = 3 bar, V1 = 0,1 m^3, V2 = 0,2 m^3 e la variazione di energia interna specifica è u2 – u1 = -4,6 kJ kg^-1. Il lavoro politropico vale W = (p2 V2 – p1 V1)/(1 – n). Calcolando coerentemente p2 dalla legge politropica o applicando il risultato già elaborato, si ottiene W = 17,6 kJ. L’energia interna varia di ΔU = m (u2 – u1) = 4 × (-4,6) = -18,4 kJ. Il calore scambiato è Q = ΔU + W = -18,4 + 17,6 = -0,8 kJ, segno negativo a indicare che il sistema ha ceduto calore all’esterno durante l’espansione.

Dalla meccanica al lavoro p dV

In meccanica classica, il lavoro è W = F ⋅ Δs quando una forza provoca uno spostamento. In termodinamica, per sistemi di molte particelle come i gas, la forza sulla parete è collegata alla pressione, e lo spostamento delle pareti produce lavoro di espansione o compressione. Per un pistone di sezione A che si muove di Δs, il volume cambia di ΔV = A Δs e W = p ΔV per trasformazioni isobare.

Più in generale, in un processo quasi statico vale W = ∫ p dV tra V1 e V2. L’area sotto la curva p-V tra gli stati iniziale e finale rappresenta graficamente il lavoro. La forma della curva dipende dalla legge del processo (isobara, isoterma, adiabatica, politropica).

Trasformazioni fondamentali del gas ideale

Isobara: p costante, W = p (V2 – V1), e per gas ideale Q e ΔU si legano tramite le capacità termiche a pressione costante. Isoterma: T costante, W = n R T ln(V2/V1), con ΔU = 0 per gas ideale monoatomico. Isocora: V costante, W = 0 e tutto il calore scambiato modifica l’energia interna, ΔU = Q.

Queste trasformazioni didattiche aiutano a capire i cicli termodinamici, come il ciclo di Carnot, Otto o Rankine. Le differenze tra le trasformazioni determinano come il sistema scambia energia con l’ambiente e come varia l’entropia.

Entropia e direzione dei processi

L’entropia misura il numero di configurazioni microscopiche compatibili con un dato stato macroscopico. Nei processi spontanei la somma delle variazioni di entropia del sistema e dell’ambiente è non negativa. Questo criterio stabilisce cosa può accadere e cosa no, al di là del puro bilancio energetico.

Il concetto chiarisce anche perché il calore è una forma di energia meno ordinata: il trasferimento di calore aumenta tipicamente l’entropia in modo che non si possa recuperare integralmente come lavoro. Ecco perché la seconda legge limita il rendimento massimo delle macchine termiche.

Note pratiche su equilibrio termico e conducibilità

Nel raggiungimento dell’equilibrio termico, i materiali influenzano il tasso di trasferimento di calore attraverso la conducibilità. Conduttori elevati accelerano lo scambio, isolanti lo rallentano. Sebbene la legge zero parli di stato d’equilibrio, i dettagli del percorso dipendono dalle proprietà dei materiali e dalle superfici di contatto.

Applicazioni e collegamenti con la chimica

Molte reazioni chimiche avvengono a pressione costante. In tali condizioni, la relazione W = p ΔV si collega all’entalpia, utile per descrivere i bilanci energetici delle reazioni. La legge di Hess consente di calcolare calori di reazione sommando quelli di reazioni intermedie, riflettendo la natura di funzione di stato dell’entalpia.

Approfondimenti operativi e consigli di studio

Per affrontare esercizi, conviene disegnare il sistema, indicare confini e segni, e scrivere sempre il bilancio ΔE = ΔKE + ΔPE + ΔU = Q – W. Chiarezza su convenzioni di segno e ipotesi (adiabatico, stazionario, trascurabilità di ΔKE e ΔPE) evita gli errori più comuni. Se compare lavoro d’albero, distinguerlo dal lavoro p dV legato al pistone.

Quando i problemi riportano unità non SI, come BTU o calorie, effettuare le conversioni per controllare ordini di grandezza. Verifiche rapide, come coerenza di segno e limiti fisici (W positivo in espansione), sono ottimi strumenti di autovalutazione.

Il quadro che emerge è coerente e molto utile: dalle definizioni di sistema ed equilibrio, passando per le leggi fondamentali, fino ai calori di trasformazione e ai lavori di espansione, tutto si integra in un linguaggio rigoroso ma applicabile a contesti reali. Le macchine termiche, i motori e i processi industriali non sono altro che scenari in cui mettere in pratica questi principi per ottenere risultati concreti.