- I gas serra scaldano la Terra in modo diverso per potenza e durata: CO2, CH4, N2O e F-gas hanno ruoli distinti.

- L’UE punta a -55% entro il 2030 e neutralità al 2050 con ETS, rinnovabili, efficienza e regole su metano e F-gas.

- Gli impatti includono ondate di calore, alluvioni, innalzamento del mare e rischi per cibo, acqua e salute.

- Tagliare emissioni e potenziare i pozzi naturali è la via maestra; rimozioni di CO2 sono complementari.

I gas a effetto serra non sono tutti uguali e neppure agiscono allo stesso modo: alcuni restano poco in atmosfera ma scaldano molto, altri sono meno potenti ma persistono per decenni o millenni. Capire cosa sono, come funzionano e quanto siano dannosi per la Terra è cruciale per orientare scelte personali e politiche pubbliche.

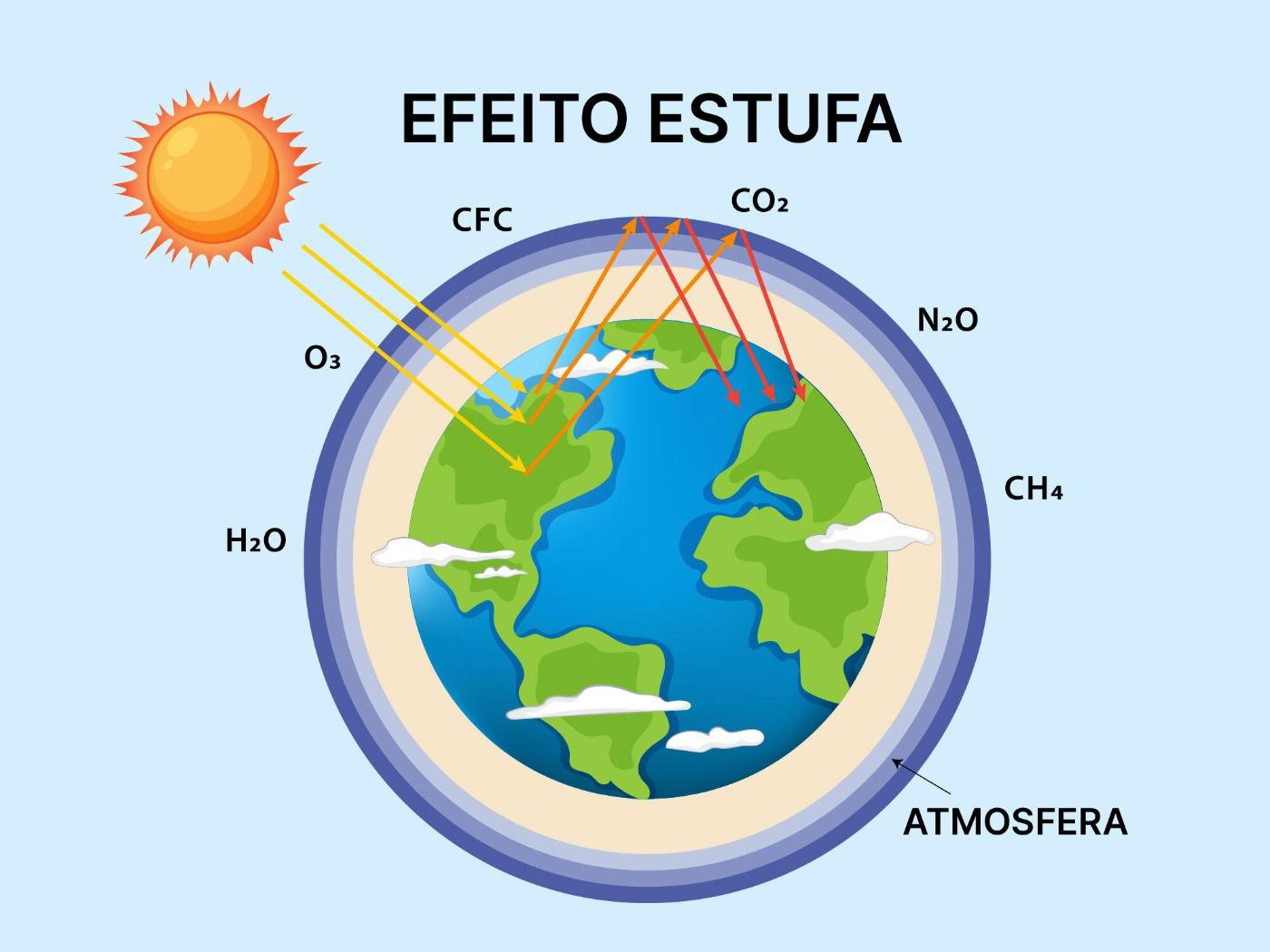

Nel loro complesso, i gas serra intrappolano parte del calore che la superficie terrestre emette dopo aver assorbito l’energia solare: è il naturale “effetto serra”, senza il quale il nostro pianeta sarebbe troppo freddo per la vita. Il problema nasce quando le attività umane aumentano la concentrazione di questi gas, potenziando l’effetto serra e alterando il clima con ondate di calore, alluvioni e cambiamenti nei regimi di pioggia.

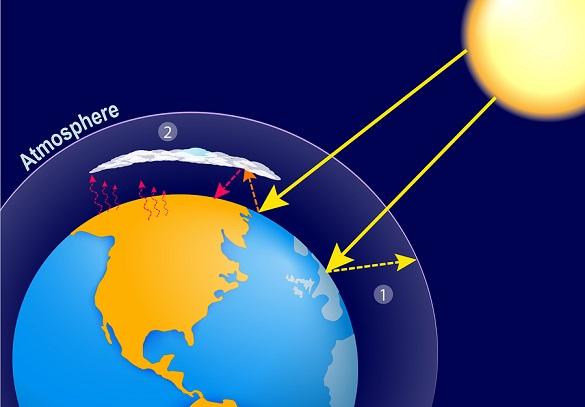

Che cos’è l’effetto serra e come funziona

L’effetto serra è un fenomeno fisico naturale che mantiene la temperatura media globale entro intervalli compatibili con la vita. I gas serra assorbono la radiazione infrarossa emessa dalla superficie terrestre e la riemettono in tutte le direzioni, riducendo l’efficienza con cui la Terra disperde calore nello spazio. Senza questa “coperta” gassosa, avremmo escursioni termiche insostenibili.

Per fare un’analogia pratica, pensiamo a un’auto parcheggiata al sole: la luce entra dai vetri e scalda l’interno, ma il calore fatica a uscire. Allo stesso modo, i gas serra lasciano passare la radiazione solare in entrata ma ostacolano l’uscita del calore infrarosso, stabilizzando l’equilibrio energetico del sistema climatico a una temperatura superiore a quella che avrebbe senza di essi.

È utile ricordare che azoto (N2), ossigeno (O2) e argon (Ar) – i principali costituenti dell’aria – non sono gas serra: le molecole biatomiche simmetriche come N2 e O2 non presentano un momento elettrico variabile durante le vibrazioni, quindi assorbono a malapena l’infrarosso, e i gas monoatomici come Ar non hanno modi vibrazionali. Alcuni diatomici eteropolari (per esempio CO o HCl) assorbono IR, ma in atmosfera hanno vita breve e contribuiscono poco al bilancio serra globale.

Quali sono i gas serra principali

Tra i gas serra naturali e antropogenici più importanti troviamo: vapore acqueo (H2O), anidride carbonica (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O) e ozono (O3). A questi si aggiungono i gas fluorurati di origine industriale, piccoli per quantità ma spesso potentissimi nel trattenere calore.

CO2: è emessa dalla respirazione, dalla decomposizione della biomassa e soprattutto dalla combustione di combustibili fossili e da reazioni industriali. Le piante la rimuovono con la fotosintesi, sequestrando carbonio nei tessuti finché non tornano a degradarsi. Dato l’uso diffuso di carbone, petrolio e gas, la CO2 rappresenta quasi l’80% del volume delle emissioni di gas serra nell’UE nel 2021.

CH4: principale componente del gas naturale, proviene da estrazione e trasporto di combustibili fossili, discariche e settore agro-zootecnico. In atmosfera dura meno della CO2 ma assorbe molta più energia solare per molecola; oltre a essere un inquinante pericoloso, in certe condizioni può creare rischi di esplosione.

N2O: nasce soprattutto da processi microbici nel suolo e nell’oceano, dall’uso di fertilizzanti azotati, dalla combustione e da alcuni cicli industriali. In UE, agricoltura, silvicoltura e pesca hanno rappresentato le principali fonti nel 2021.

Ozono (O3): in stratosfera crea uno scudo che assorbe UV, ma in troposfera può formarsi da reazioni fotochimiche fra precursori e agire da gas serra e inquinante dannoso alla salute. La sua dinamica dipende molto da chimica atmosferica e localizzazione.

Gas fluorurati (F-gas): HFC, PFC, SF6 e NF3 sono sintetici, usati in refrigerazione, climatizzazione, pompe di calore, aerosol, estintori, processi elettronici e schiume. Pur a basse concentrazioni, possono avere potenziali di riscaldamento globale (GWP) migliaia di volte superiori alla CO2. Non distruggono l’ozono come i CFC/HCFC, ma restano climalteranti molto forti.

Gas fluorurati ad alto GWP e impieghi tipici

HFC: circa il 90% delle emissioni di F-gas in UE deriva dagli idrofluorocarburi. Sono onnipresenti in catene del freddo, condizionatori e pompe di calore, oltre che in alcuni aerosol e agenti espandenti. L’UE punta a una progressiva eliminazione entro il 2050.

PFC: impiegati in vari processi manifatturieri (ad esempio alluminio), hanno tempi di vita atmosferica lunghissimi (il CF4 può superare decine di migliaia di anni) e GWP elevatissimi.

SF6: eccellente isolante elettrico, usato in apparecchiature ad alta tensione; è tra i gas a più alto GWP in assoluto, con persistenza millenaria.

NF3: utilizzato come gas di “pulizia camera” nella produzione di semiconduttori e schermi LCD; pur presente in tracce, ha un GWP molto alto e un tempo di vita lungo, quindi merita attenzione regolatoria.

Impatti sul clima, ecosistemi e società

Il rinforzo antropico dell’effetto serra altera il ciclo dell’acqua, amplifica le ondate di calore e modifica i regimi di precipitazione, con eventi estremi più frequenti come alluvioni e inondazioni. Il riscaldamento osservato in un secolo è dell’ordine di alcuni decimi di grado su continenti e oceani, ma la tendenza accelera con l’aumento delle concentrazioni.

Gli impatti elencati dall’IPCC comprendono fusione di ghiacci e innalzamento del livello del mare, perdita di habitat, estinzioni, compromissione della sicurezza alimentare e idrica, maggiore rischio di conflitti per risorse, e problemi sanitari legati al caldo. Alcune coste soggette a erosione stanno già pagando il prezzo: attività e abitazioni lungo litorali esposti hanno dovuto spostarsi o rinforzarsi per l’avanzare del mare.

Non va dimenticata la dimensione urbana: trasporti e riscaldamento giocano un ruolo centrale nelle emissioni, e le isole di calore urbane aggravano gli effetti sulle popolazioni più vulnerabili. Ridurre le emissioni nei centri abitati ha co-benefici immediati sulla qualità dell’aria e sulla salute.

Metano, ozono e vapore acqueo: effetti diretti e indiretti

Il metano ha sia effetti diretti (assorbimento IR) sia indiretti: reagendo con il radicale OH riduce la disponibilità di OH, allunga la propria vita media e favorisce la formazione di ozono troposferico e vapore acqueo stratosferico. Anche CO e composti organici volatili non metanici, ossidandosi, possono portare a più O3 e a CO2, influenzando il bilancio radiativo.

Il vapore acqueo è il contributo maggiore all’effetto serra naturale (in condizioni di cielo sereno può rappresentare da circa un terzo a oltre metà dell’effetto totale, di più se includiamo le nuvole), ma agisce soprattutto come retroazione: si incrementa quando le temperature aumentano (relazione di Clausius-Clapeyron), amplificando il riscaldamento iniziale. La sua vita media atmosferica è breve, intorno a nove giorni, quindi non è un “manopola” che l’uomo possa regolare direttamente su scala globale.

Equivalenti di CO2, GWP e tempi di vita

Per confrontare gas diversi si usa il CO2 equivalente (CO2e), convertendo l’impatto climatico tramite il Potenziale di Riscaldamento Globale (GWP) su un determinato orizzonte temporale. Per esempio, il CH4 ha circa GWP 83 a 20 anni, 30 a 100 anni e 10 a 500 anni; il N2O ha GWP circa 273 a 20 e 100 anni e 130 a 500 anni. Alcuni F-gas raggiungono valori di migliaia o decine di migliaia.

I tempi di vita atmosferici variano molto: il CH4 resta mediamente ~12 anni, il N2O intorno a 109–121 anni, l’SF6 migliaia di anni, e i PFC come CF4 possono arrivare a ~50.000 anni. La CO2 non ha un singolo tempo di vita: oltre metà viene rimossa entro un secolo, ma circa un 20% persiste per millenni. È per questo che le scelte odierne hanno effetti prolungati.

Per la CO2 si parla anche di frazione aerotrasportata: la quota delle emissioni annuali che rimane in atmosfera. Intorno alla metà degli anni 2000 è stata stimata attorno a 0,45, con variazioni nel tempo legate a come oceani e biosfera assorbono il carbonio. Contemporaneamente, gli scienziati usano il concetto di forzante radiativa (W/m2) per misurare quanto un fattore (come un gas serra) sposta l’equilibrio energetico del pianeta.

Un indicatore aggregato, l’AGGI (Annual Greenhouse Gas Index) della NOAA, confronta la somma delle forzanti dei gas serra ben miscelati con i livelli del 1990 (anno di riferimento del Protocollo di Kyoto), calcolandoli rispetto all’epoca preindustriale. È una misura sintetica del “carico” climatico già accumulato.

Dati recenti e tendenze: UE e mondo

Nell’Unione europea, le emissioni legate alle attività economiche ammontavano nel 2021 a ~3,6 miliardi di tonnellate di CO2e, circa il 22% in meno rispetto al 2008. Il CO2 rappresentava quasi l’80% del totale, il CH4 oltre il 12%, mentre tutti gli F-gas insieme circa il 2,5%, pur molto più potenti molecola per molecola.

Su scala globale, le concentrazioni atmosferiche hanno toccato livelli storici: la CO2 è quasi il 50% sopra i valori preindustriali. La crescita non è lineare: dagli anni ’60 agli anni 2000 l’aumento medio annuo si è intensificato. Anche metano e protossido di azoto mostrano crescite sostenute.

Storicamente, prima dell’era industriale la CO2 oscillava tra ~180 e 280 ppm nelle fasi glaciali/interglaciali; la letteratura paleoclimatica suggerisce che in epoche remote abbia raggiunto anche multipli dei livelli attuali, con climi molto diversi dagli odierni. Oggi però il ritmo del cambiamento è dettato dalle emissioni antropiche, non da lenti processi geologici.

Le politiche dell’UE per ridurre i gas serra

La Legge europea sul clima rende vincolante il taglio delle emissioni nette almeno del 55% entro il 2030 rispetto al 1990 e il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050. Per centrare questi obiettivi, l’UE ha messo in campo un mix di strumenti regolatori, di mercato e di sostegno agli investimenti.

Le misure includono: riduzione delle emissioni nei trasporti, regole per efficienza energetica e accelerazione delle rinnovabili, prevenzione del carbon leakage (evitare la delocalizzazione verso Paesi con standard climatici più deboli), rafforzamento dell’ETS (il mercato del carbonio europeo), obiettivi vincolanti per ogni Stato membro, tutela e ampliamento dei sink naturali come foreste e suoli.

Oltre alla CO2, l’UE agisce su metano e F-gas: strategia per ridurre le emissioni di CH4 nella filiera energia/agricoltura/rifiuti; aggiornamento delle regole sugli HFC e altri fluorurati in ottica phase-down; aggiornamento delle norme sulle sostanze lesive dell’ozono (Protocollo di Montreal) per rafforzare la protezione stratosferica e co-benefici climatici.

Queste politiche si inseriscono nella cornice internazionale del Protocollo di Kyoto e dell’Accordo di Parigi, che coordinano la risposta mondiale ai cambiamenti climatici, puntando a limitare il riscaldamento ben al di sotto di 2 °C e preferibilmente a 1,5 °C, con riduzioni rapide, robuste e continuative delle emissioni, in particolare di CO2 e CH4.

Gas serra e inquinanti atmosferici: differenze chiave

Gas serra e inquinanti atmosferici non coincidono, anche se a volte hanno le stesse fonti (trasporti, industria, combustioni). I gas serra alterano il bilancio energetico globale e quindi il clima; gli inquinanti atmosferici sono tossici per la salute e l’ambiente locale/regionale (per esempio PM10, SO2, NO2, O3 troposferico, CO).

Alcune sostanze giocano doppio ruolo: CO, NOx e O3 troposferico influenzano sia la qualità dell’aria sia il clima (come “forzanti indiretti”). In genere, gli inquinanti hanno tempi di permanenza più brevi e rispondono rapidamente a politiche di riduzione e condizioni meteorologiche (piogge, rimescolamento), mentre i gas serra ben miscelati permanono e si accumulano, richiedendo strategie strutturali a lungo termine.

Cosa possiamo fare: scelte individuali e collettive

Le soluzioni esistono e vanno dalla scala di sistema (energia, industria, trasporti, agricoltura) alle scelte quotidiane. Per il sistema elettrico: accelerare le rinnovabili e le energie pulite, eliminare il carbone, decarbonizzare la generazione e l’uso finale. Nei trasporti: elettrificazione rapida della mobilità, miglioramento del trasporto collettivo, ciclabilità e logistica più efficiente.

Nell’uso del suolo: fermare la deforestazione, ripristinare ecosistemi, aumentare l’assorbimento netto di carbonio. In ambito urbano e domestico: efficienza energetica, pompe di calore al posto delle caldaie fossili, acquisti consapevoli di apparecchiature refrigeranti a basso GWP e corretta manutenzione/recupero dei gas.

Azioni quotidiane semplici aiutano: ridurre gli spostamenti in auto per quelli brevi, preferire bici o mezzi pubblici, tagliare sprechi alimentari, usare prodotti biodegradabili e riciclabili, fare raccolta differenziata e compostaggio. Ogni scelta non risolve da sola il problema, ma su larga scala sposta la domanda e accelera la transizione.

La scienza indica che, per stare entro obiettivi climatici stringenti, serviranno emissioni nette di CO2 pari a zero e riduzioni rapide di CH4. Molti scenari includono, oltre alla prevenzione, anche rimozioni di CO2 con tecnologie e pratiche come bioenergia con cattura e stoccaggio (BECCS), cattura diretta dall’aria (DAC) e aumento del carbonio nei suoli (ad esempio con biochar). Sono strumenti da usare con cautela, complementari – non sostitutivi – alla riduzione delle emissioni alla fonte.

Approfondimenti fisici essenziali

Perché la CO2 conta così tanto? La Terra emette forte nell’infrarosso attorno a 15 μm, dove la CO2 ha una banda di assorbimento molto marcata: aumentandone la concentrazione, si riduce l’efficienza con cui il pianeta emette calore, finché una temperatura più alta non ristabilisce l’equilibrio energetico.

Perché i contributi percentuali dei gas serra non si sommano in modo semplice? Le bande di assorbimento si sovrappongono: il contributo totale non è la somma aritmetica dei singoli, e le stime dipendono da condizioni di cielo, nuvolosità, umidità e profili verticali. Le nubi, pur non essendo gas, assorbono e riemettono IR e quindi modificano il bilancio radiativo.

Infine, il quadro normativo su sostanze che esauriscono l’ozono (CFC/HCFC) ha quasi eliminato i CFC (CFC-12, CFC-11…), riducendo danni alla fascia di ozono. Gli HCFC sono in phase-out entro il 2030, mentre gli HFC – che non bucano l’ozono ma sono gas serra – sono regolati con phase-down progressivi per contenere il loro impatto climatico.

Non servono formule per capire l’essenziale: maggiore concentrazione di gas serra ben miscelati significa maggiore forzante radiativa positiva (W/m2) e quindi riscaldamento. Il metodo più efficace per stabilizzare il clima è limitare le emissioni cumulative di CO2 e ridurre drasticamente le altre, in particolare il CH4, migliorando allo stesso tempo la qualità dell’aria.

Il tema non si esaurisce qui, ma i capisaldi sono chiari: per vivere bene su un pianeta stabile dobbiamo tagliare rapidamente le emissioni, proteggere e ripristinare i pozzi naturali di carbonio, innovare tecnologie e stili di vita, e farlo con politiche eque che sostengano i più vulnerabili. In questo percorso, le scelte locali si sommano agli impegni globali, e ogni tonnellata di CO2e evitata fa la differenza.