- La prima legge stabilisce il bilancio energetico: ΔU = Q − W.

- Segni: Q positivo se assorbito, W positivo in espansione, ΔU legato a ΔT.

- Processi tipici: isoterma (Q = W), isocora (ΔU = Q), adiabatica (ΔU = −W).

- Esempi numerici e casi pratici mostrano come calore e lavoro si ripartiscono.

La prima legge della termodinamica è il cuore del bilancio energetico dei sistemi fisici: stabilisce come il calore e il lavoro si trasformano e si scambiano, tenendo sempre ferma la conservazione dell’energia. In parole semplici, quando un sistema termodinamico riceve energia sotto forma di calore o compie lavoro, la sua energia interna può aumentare, diminuire o restare uguale, a seconda del processo. In qualunque caso, l’energia non si crea e non si distrugge, ma si trasforma.

Questa legge nasce dal principio generale di conservazione dell’energia e lo applica ai sistemi in cui calore, lavoro e stato termico sono protagonisti. Pensiamo a un gas in un cilindro: se scaldiamo, il gas può alzare la temperatura o espandersi premendo sul pistone, oppure entrambe le cose. È l’equilibrio tra calore scambiato, lavoro e variazione di energia interna a definire l’evoluzione del sistema. Nella pratica, la prima legge è una guida per comprendere macchine termiche, cicli e trasformazioni fondamentali come processi isoterma, isobara, isocora e adiabatica.

Che cos’è la Prima Legge della Termodinamica

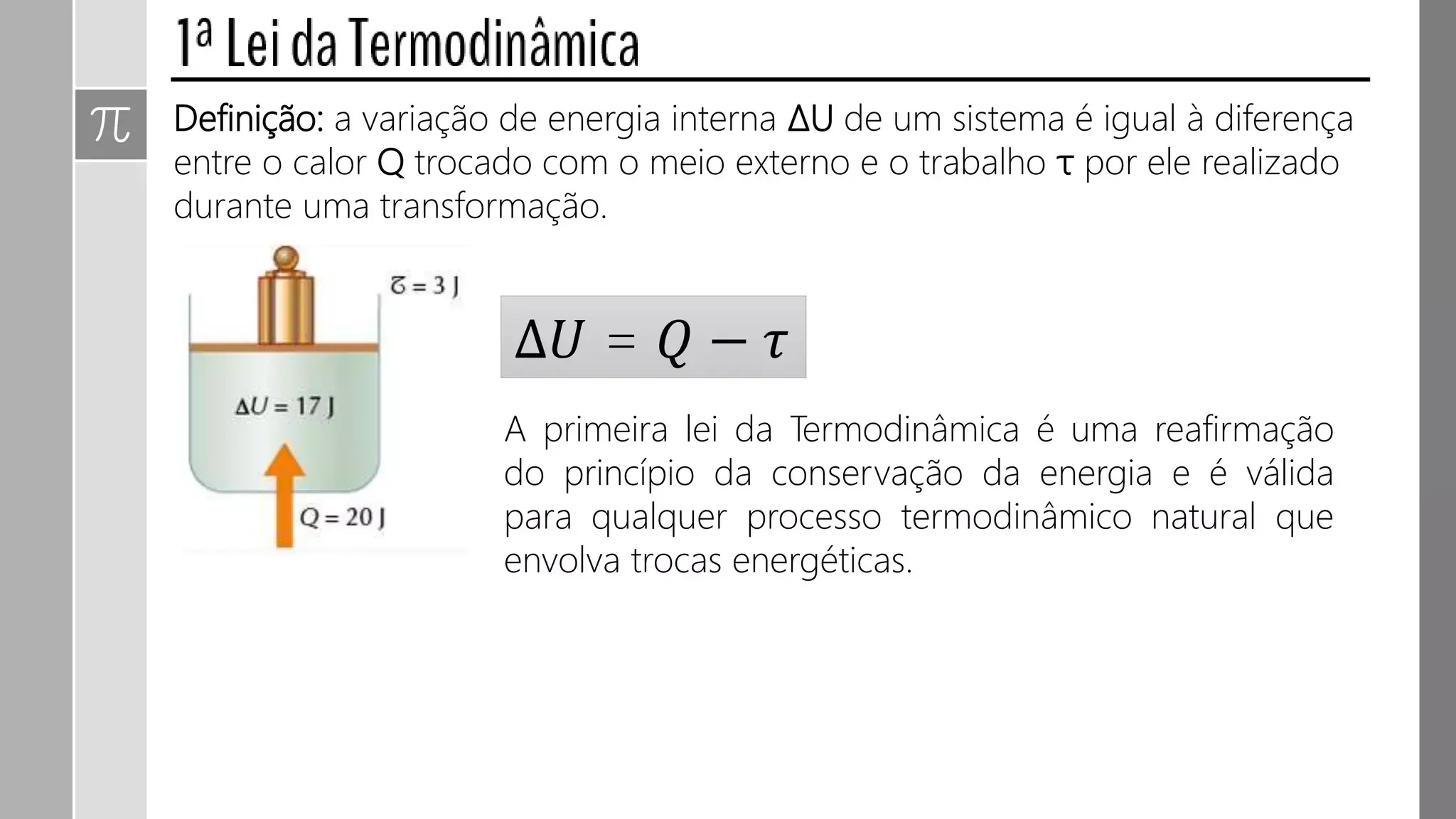

Nella formulazione più usata, la legge si scrive come ΔU = Q − W, dove ΔU è la variazione dell’energia interna del sistema, Q è il calore scambiato con l’ambiente esterno e W è il lavoro svolto dal sistema sul mondo esterno. In alcune convenzioni, il lavoro viene indicato con la lettera greca tau, e la stessa relazione può apparire come Q = τ + ΔU: si tratta della medesima fisica, con un diverso segno per il lavoro. Qualunque sia la notazione, l’idea centrale è il bilancio energetico tra ciò che entra come calore, ciò che esce come lavoro e ciò che resta come variazione di energia interna.

Immaginiamo una macchina a vapore: il vapore riceve calore da una fonte calda, può scaldarsi (quindi aumentare la propria energia interna) oppure espandersi muovendo i pistoni e producendo lavoro meccanico. Se la temperatura resta costante (trasformazione isoterma), tutto il calore fornito si trasforma in lavoro; se il volume resta costante (trasformazione isocora), non si produce lavoro e il calore modifica soltanto l’energia interna; se il processo è molto rapido e senza scambio di calore (adiabatico), il lavoro proviene esclusivamente dalla variazione di energia interna.

Formula e convenzioni di segno

Per applicare correttamente la prima legge, bisogna fissare le convenzioni di segno. Con la relazione ΔU = Q − W adottiamo le seguenti regole: Q è positivo quando il sistema assorbe calore dall’esterno, negativo quando lo cede; W è positivo quando il sistema compie lavoro sull’ambiente (espansione), negativo quando riceve lavoro dall’ambiente (compressione). Così, il segno ci dice in che verso fluiscono energia e lavoro.

È utile separare i casi, perché nella pratica i segni guidano il calcolo e la comprensione fisica dei processi. Conoscere la direzione degli scambi evita errori nelle trasformazioni complesse e semplifica la lettura dei grafici pressione-volume.

- Calore Q: Q > 0 quando il sistema assorbe calore; Q < 0 quando cede calore; Q = 0 nei processi adiabatici, in cui lo scambio di calore è nullo.

- Lavoro W: W > 0 se il sistema si espande e compie lavoro sull’esterno; W < 0 se il sistema è compresso e riceve lavoro; W = 0 quando il volume non cambia, per esempio in una trasformazione isocora.

- Variazione di energia interna ΔU: ΔU > 0 implica un aumento della temperatura (per un gas ideale); ΔU < 0 indica una diminuzione di temperatura; ΔU = 0 quando la temperatura del sistema resta costante. Nei cicli chiusi, il bilancio complessivo dà sempre ΔU = 0.

In alternativa alla notazione con W, alcuni testi usano Q = τ + ΔU con τ che indica il lavoro definito positivo in espansione; è la stessa legge, riscritta per isolare il calore. Saper riconoscere le convenzioni permette di leggere correttamente esercizi, esempi e grafici senza confusione.

Energia interna e gas ideali

L’energia interna U è associata, per un gas ideale, all’energia cinetica delle particelle e dipende soltanto dalla temperatura. Ne segue che la variazione ΔU di un gas ideale è funzione unicamente di ΔT: se la temperatura non cambia, anche ΔU non cambia. In forma analitica, è comune usare ΔU = n · Cv · ΔT per un gas ideale, con n numero di moli e Cv calore specifico molare a volume costante. Questa proprietà è la chiave per riconoscere rapidamente processi a ΔU nullo, come le trasformazioni isoterme.

La costante universale dei gas ideali, indicata con R, vale circa 8,31 J mol⁻¹ K⁻¹ (o 0,082 atm·L mol⁻¹ K⁻¹ nelle unità alternative). Anche se R non appare esplicitamente nella prima legge, entra in gioco quando si combinano equazioni di stato e relazioni calorimetriche per dedurre l’andamento di una trasformazione.

Un caso importante è il ciclo termodinamico chiuso (come quello di molte macchine termiche): poiché lo stato iniziale e finale coincidono, l’energia interna torna al valore di partenza e quindi ΔU complessivo sul ciclo è zero. Ciò non significa che non avvengano scambi di calore o lavoro; significa che, al termine del ciclo, il contributo netto all’energia interna si annulla.

Calore: l’equazione di calorimetria

Quando lo scambio energetico è principalmente termico, la quantità di calore si può stimare con la relazione di calorimetria Q = m · c · ΔT, dove m è la massa del sistema, c il calore specifico e ΔT la variazione di temperatura. Questa formula collega direttamente il calore scambiato al cambiamento termico e permette di prevedere l’evoluzione dello stato quando non si compie lavoro, come nei processi isocori.

Le unità più comuni sono joule e calorie; nel Sistema Internazionale si usa il joule. Per esempio, se un corpo di massa nota aumenta la sua temperatura di alcuni kelvin, il prodotto m · c · ΔT fornisce il calore assorbito. Per i gas, c può assumere valori diversi a pressione o volume costanti, con implicazioni sul tipo di processo.

Lavoro termodinamico

Il lavoro scambiato durante una trasformazione a pressione costante si calcola con la semplice espressione W = P · ΔV. Se il volume aumenta (ΔV > 0), il sistema compie lavoro sull’esterno e W è positivo; se il volume diminuisce (ΔV < 0), il lavoro è negativo perché viene svolto dall’esterno sul sistema. Questa relazione è tipica dei processi isobari e rispecchia direttamente il significato geometrico del lavoro nei diagrammi P-V.

Quando la pressione non è costante, il lavoro si ottiene dall’area sottesa dalla curva nel grafico pressione-volume: W è l’area sotto la curva P(V). Questa interpretazione geometrica è molto utile: una zona più ampia indica maggiore lavoro scambiato. Nei cicli chiusi, l’area racchiusa dalla curva rappresenta il lavoro netto prodotto o assorbito nel ciclo. In meccanica delle macchine termiche, questo è un concetto cruciale.

Processi tipici: isoterma, isobara, isocora, adiabatica

Le trasformazioni fondamentali si distinguono per la grandezza che rimane costante. Nella trasformazione isoterma, la temperatura non cambia: per un gas ideale, ΔU = 0 e quindi dalla prima legge Q = W. Tutto il calore assorbito si converte in lavoro o, viceversa, il lavoro compiuto si traduce in calore ceduto.

Nella trasformazione isocora, il volume resta costante: non c’è lavoro (W = 0), perciò ΔU = Q. Il calore scambiato modifica interamente l’energia interna e la temperatura, senza compiere lavoro meccanico.

Nella trasformazione isobara, la pressione è costante e si usa W = P · ΔV per calcolare il lavoro. In questo caso, il calore fornito si ripartisce tra variazione di energia interna e lavoro: in termini qualitativi, una parte del calore scalda il gas e una parte lo fa espandere.

Infine, nella trasformazione adiabatica non c’è scambio di calore (Q = 0). Di conseguenza, ΔU = −W: se il sistema si espande e compie lavoro positivo, la sua energia interna diminuisce e la temperatura scende; se viene compresso e riceve lavoro, l’energia interna aumenta. Molti processi rapidi possono essere approssimati come adiabatici, perché non c’è tempo per scambiare calore con l’esterno.

Esempi numerici risolti

Esempio 1 — Espansione isoterma con scambio di calore noto. Un gas ideale in un cilindro con pistone effettua un’espansione isoterma scambiando con l’ambiente esterno 500 J di calore. Poiché il processo è a temperatura costante, ΔU = 0. Dalla prima legge risulta: ΔU = Q − W, dunque 0 = 500 − W e quindi W = 500 J. In un’isoterma, il calore fornito si trasforma integralmente in lavoro sul mondo esterno.

Esempio 2 — Compressione con calore fornito. Un gas viene compresso e contemporaneamente riceve 100 J di calore. Il lavoro di compressione ricevuto è di 400 J, pertanto per la nostra convenzione W = −400 J (il sistema non compie lavoro, lo riceve). Inserendo nella prima legge: ΔU = Q − W = 100 − (−400) = 500 J. L’energia interna aumenta di 500 J; in un gas ideale, ciò implica un aumento di temperatura.

Questi due esempi mostrano come, con le convenzioni di segno corrette, sia immediato risalire alle grandezze incognite: in isoterma si ha equilibrio tra calore e lavoro, mentre durante una compressione con apporto di calore la variazione di energia interna somma gli effetti del calore assorbito e del lavoro ricevuto.

Quesiti a scelta multipla con soluzione

Q1. In una trasformazione reversibile, la variazione di energia interna è ΔU = +300 J. Si verifica una compressione e il lavoro svolto dal gas, in valore assoluto, è 200 J. Qual è l’affermazione corretta riguardo al calore scambiato? Usiamo ΔU = Q − W; nella compressione il lavoro del gas è negativo: W = −200 J. Allora 300 = Q − (−200) porta a Q = 100 J. Dunque, il gas ha ricevuto 100 J di calore dall’ambiente.

Q2. Soffiando con forza a labbra strette contro la mano si produce un’espansione rapida dell’aria, senza tempo per scambiare calore con l’esterno: il processo è approssimativamente adiabatico. In un’adiabatica, Q = 0 e W > 0 per espansione, quindi ΔU = −W è negativo. L’interpretazione corretta è che il lavoro effettuato corrisponde a una diminuzione dell’energia interna, poiché non c’è scambio di calore con l’ambiente.

Q3. Aprendo un contenitore di gas ad alta pressione, il gas fuoriesce rapidamente verso l’atmosfera. Il processo è tanto rapido da poter essere considerato adiabatico. Poiché il gas si espande e compie lavoro, W è positivo; con Q = 0, ne segue che ΔU è negativo. Pertanto, è corretto affermare che il lavoro è positivo e la temperatura del gas diminuisce durante l’espansione.

Q4. In un esperimento di laboratorio con un gas ideale si osserva che tutto il calore fornito si converte in lavoro. Per avere Q uguale a W, occorre che ΔU sia nullo, il che accade quando la temperatura non cambia: il processo è isotermo. Dunque, la trasformazione corretta è l’isoterma.

Altre relazioni operative utili

Quando un gas compie una trasformazione isobara, il lavoro si calcola con W = P · ΔV. Se il gas si espande, ΔV > 0 e W > 0; se viene compresso, ΔV < 0 e W < 0. Questa distinzione del segno si collega direttamente alla fisica del pistone: spingendo verso l’esterno, il gas eroga lavoro; venendo compresso, lo assorbe.

Nei diagrammi P-V, il lavoro è numericamente uguale all’area sottesa dalla curva del processo. Per una curva chiusa, l’area racchiusa rappresenta il lavoro netto del ciclo. Questo criterio grafico è estremamente pratico per riconoscere rapidamente il contributo del lavoro senza ricorrere a integrali espliciti in casi semplici.

Macchine termiche, cicli e contesto storico

La prima legge trova un terreno d’elezione nelle macchine termiche, come quelle che hanno guidato la rivoluzione industriale. La macchina a vapore trasforma calore in lavoro meccanico, e la sua analisi termodinamica ruota attorno a ΔU, Q e W. In un ciclo completo, la macchina torna allo stato iniziale e dunque la variazione di energia interna complessiva sul ciclo è nulla, mentre resta un lavoro netto uguale alla differenza tra il calore assorbito dalla sorgente calda e quello ceduto a quella fredda.

Nel progettare o studiare sistemi di conversione energetica, la combinazione tra prima legge e rappresentazione P-V consente di stimare quanto lavoro utile si può ottenere da un certo profilo di riscaldamento e raffreddamento. La comprensione dei segni e dei bilanci è imprescindibile per quantificare rendimento e prestazioni, anche prima di introdurre vincoli imposti dalla seconda legge.

Un’osservazione didattica importante: in un processo isocoro, il calore fornito al sistema incrementa interamente l’energia interna e la temperatura; in un’isoterma, invece, il calore si converte in lavoro senza modificare U; nelle adiabatiche rapide, l’energia interna è la sola riserva da cui attingere o in cui riporre l’energia meccanica del lavoro.

Per concludere il quadro operativo: se si conoscono due tra le tre grandezze ΔU, Q e W, la prima legge fornisce immediatamente la terza. Questo rende il principio uno strumento versatile tanto nella risoluzione di esercizi quanto nell’interpretazione di fenomeni reali come compressioni, espansioni e scambi termici controllati.

Ripercorrendo i concetti chiave, la prima legge della termodinamica formalizza in modo rigoroso il buon senso energetico: ciò che entra o esce dal sistema sotto forma di calore e lavoro spiega come e quanto cambia la sua energia interna. Con la relazione ΔU = Q − W, con le convenzioni di segno ben fissate e con gli esempi tipici (isoterma, isobara, isocora, adiabatica), diventa naturale calcolare i bilanci, leggere correttamente i processi nei diagrammi P-V e collegare il comportamento dei gas alle macchine reali. È questa la ragione per cui la prima legge è una bussola, tanto nello studio quanto nelle applicazioni della termodinamica.