- L'elettromagnetismo unifica elettricità e magnetismo e spiega onde, forze e campi.

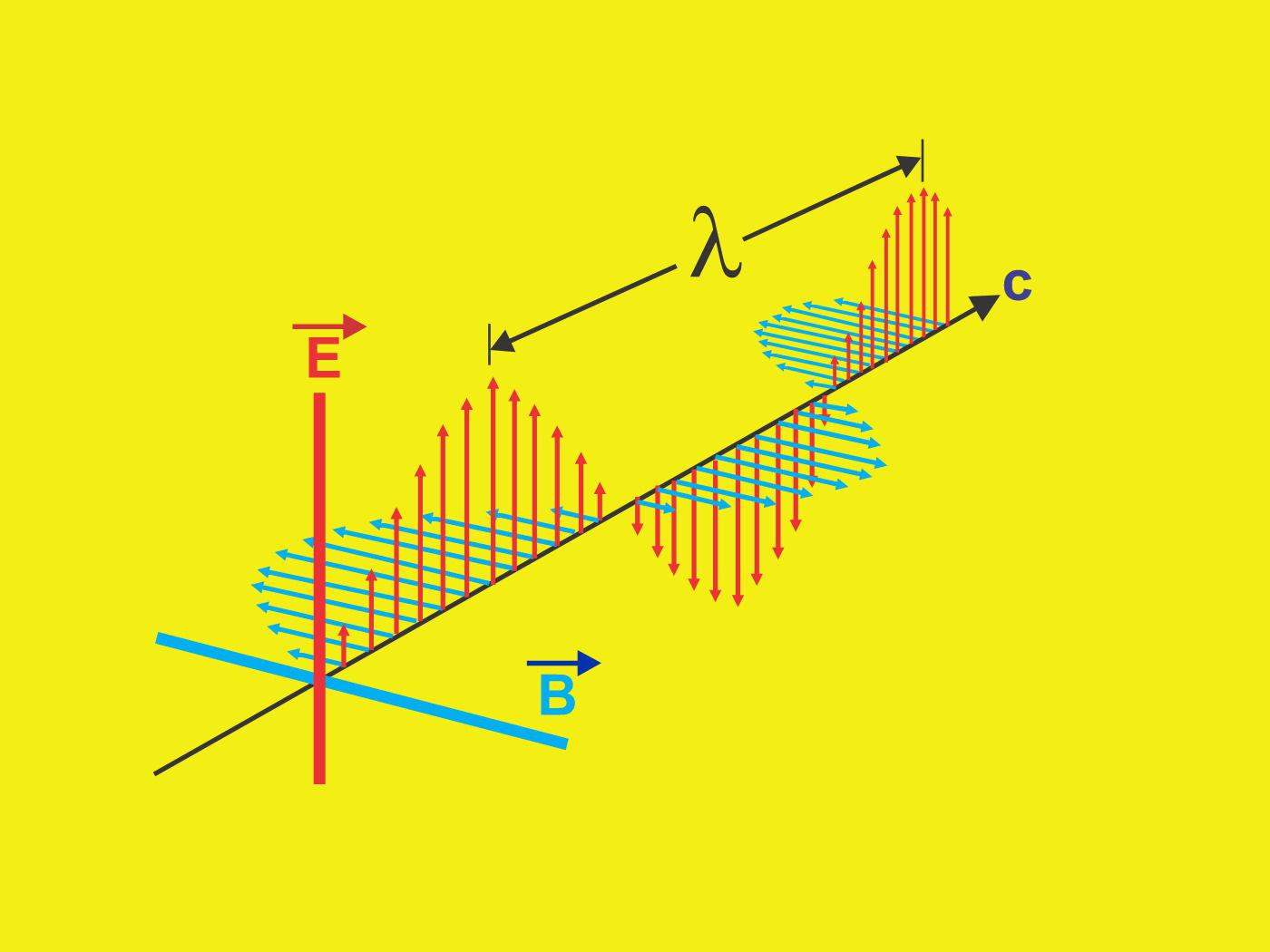

- Le equazioni di Maxwell prevedono la luce come onda elettromagnetica.

- Induzione e forza di Lorentz sono alla base di generatori e motori.

- Unità SI chiave: A, C, V, Ω, F, H, T, Wb, W; uso diffuso in tutte le tecnologie.

L’elettromagnetismo è l’interazione fisica che lega elettricità e magnetismo in un unico quadro teorico, spiegando come cariche elettriche e correnti generino campi, forze e onde che si propagano nello spazio alla velocità della luce. È una delle quattro forze fondamentali della natura, con portata infinita e intensità seconda soltanto all’interazione forte; nella materia ordinaria è la forza che domina la struttura e la chimica degli atomi e delle molecole.

Nella vita quotidiana questa interazione è ovunque: motori, generatori, trasformatori, reti elettriche, fibra ottica, Wi‑Fi, dispositivi mobili, sensori, imaging medico e una quantità enorme di tecnologie funzionano grazie alle leggi dell’elettromagnetismo. Sul piano teorico, il quadro classico culmina nelle equazioni di Maxwell, mentre la formulazione moderna include la relatività ristretta e la elettrodinamica quantistica (QED), dove il campo è quantizzato in fotoni e l’elettromagnetismo si unifica con l’interazione debole nell’interazione elettrodebole alle alte energie.

Che cos’è l’elettromagnetismo?

In senso operativo, l’elettromagnetismo descrive come cariche e correnti producono campi elettrici e magnetici, come questi campi esercitano forze su altre cariche (forza di Lorentz) e come un campo variabile nel tempo inneschi fenomeni di induzione. L’elettricità riguarda cariche, potenziale, correnti e circuiti; il magnetismo emerge sia come proprietà dei materiali sia come effetto del moto di cariche. I due aspetti sono indissolubili: un osservatore in moto può vedere un campo elettrico trasformarsi in campo magnetico e viceversa, dando sostanza all’idea unica di campo elettromagnetico.

Su scale atomiche la forza elettromagnetica tiene legati elettroni e nuclei, regola i legami chimici e determina proprietà macroscopiche come elasticità, attrito e resistenze. Interazioni tra momenti magnetici (legati allo spin e al momento angolare elettronico) influenzano reattività e spettroscopia, costituendo un ponte tra fisica e chimica moderna.

Concetti e fenomeni chiave

- Carica elettrica: grandezza quantizzata e conservata, misurata in coulomb [C]. Le cariche di segno opposto si attraggono, quelle uguali si respingono.

- Forza elettrica: interazione tra cariche data dalla legge di Coulomb; unità di misura newton [N].

- Campo elettrico: grandezza vettoriale generata da cariche; unità [N/C] o [V/m].

- Legge di Gauss (elettricità): collega il flusso del campo elettrico attraverso una superficie chiusa alla carica racchiusa.

- Potenziale e tensione: energia per unità di carica e differenza di potenziale; unità volt [V].

- Capacità: carica immagazzinabile per volt, unità farad [F]; i condensatori sono dispositivi chiave.

- Corrente elettrica: flusso di carica nel tempo; unità ampere [A].

- Potenza elettrica: ritmo di conversione dell’energia elettrica; unità watt [W].

- Resistenza elettrica: misura l’opposizione al passaggio di corrente; unità ohm [Ω].

- Campo magnetico: generato da correnti e magneti; unità tesla [T].

- Forza magnetica: agisce su cariche in moto e su conduttori percorsi da corrente.

- Flusso magnetico: misura del campo che attraversa una superficie; unità weber [Wb].

- Induzione elettromagnetica (Faraday–Neumann–Lenz): una variazione di flusso magnetico induce f.e.m. e corrente.

- Equazioni di Maxwell: riassumono tutte le leggi classiche dell’elettromagnetismo; predicono onde elettromagnetiche autoconservate che comprendono radio, microonde, infrarosso, luce visibile, ultravioletto, raggi X e gamma.

Formule fondamentali e relazioni utili

Quantizzazione della carica: Q = n·e, dove e ≈ 1,6×10−19 C e n è un intero. Questa relazione evidenzia la natura discreta della carica; protoni hanno carica +e, elettroni −e.

Legge di Coulomb: F = k·|Q1||Q2|/d2, con k = 1/(4πϵ0) nel vuoto. La forza decresce con il quadrato della distanza e agisce lungo la linea che unisce le cariche.

Campo elettrico di una carica puntiforme: E = k·|Q|/d2. Si tratta della forza per unità di carica di prova; per più sorgenti si applica il principio di sovrapposizione.

Legge di Gauss (forma integrale): ∮ E·dA = qint/ϵ0. Con simmetria adeguata consente calcoli rapidi di E per distribuzioni cariche note.

Potenziale elettrico: VA = WAB/q. La tensione (differenza di potenziale) è U = VB − VA. Il potenziale è scalare e semplifica molte analisi energetiche.

Capacità: C = Q/V. L’unità è il farad; per condensatori in parallelo le capacità si sommano, in serie si sommano le reciprocità. La capacità misura quanta carica si accumula per volt.

Prima legge di Ohm (regime ohmico): U = R·i. La potenza dissipata: P = R·i2 = U·i = U2/R. Queste identità sono fondamentali per i circuiti in continua e, con dovuti accorgimenti, in alternata.

Seconda legge di Ohm (resistività): ρ = R·A/L. La resistività ρ dipende dal materiale e dalla temperatura; A è l’area di sezione e L la lunghezza del conduttore.

Forza di Lorentz su particella (solo parte magnetica): F = |q|·v·B·sinθ. Agisce perpendicolarmente a v e B, deviando la traiettoria della carica.

Forza su conduttore rettilineo: F = B·i·l·sinθ, con l lunghezza immersa in B. Questa è la base del principio di funzionamento dei motori a corrente.

Campo di una spira circolare (al centro): B = μ0·i/(2R). Per una bobina piatta con N spire: B = N·μ0·i/(2R). Il campo cresce con la corrente e con il numero di spire.

Campo di un filo lungo rettilineo: B = μ0·i/(2πd), con d distanza dal filo. Le linee di campo sono cerchi concentrici attorno al conduttore.

Campo interno di un solenoide ideale: B = μ0·N·i/l (N spire totali, l lunghezza). All’interno il campo è quasi uniforme, all’esterno è molto più debole.

Forza tra due fili paralleli: F = μ0·i1·i2·l/(2πd). Correnti concordi si attraggono, discordi si respingono.

Flusso magnetico: Φ = B·A·cosθ. Serve per valutare variazioni di flusso e quindi la f.e.m. indotta.

Legge di Faraday–Lenz: ε = −ΔΦ/Δt (o ε = −dΦ/dt). Il segno meno di Lenz indica che la corrente indotta si oppone alla variazione del flusso che l’ha generata.

Equazioni di Maxwell in forma integrale

1) Gauss (elettricità): ∮ E·dA = qint/ϵ0. Esprime che le sorgenti del campo elettrico sono le cariche.

2) Gauss (magnetismo): ∮ B·dA = 0. Non esistono monopoli magnetici osservati: le linee di B sono sempre chiuse.

3) Faraday (induzione): ∮ E·dS = −dΦB/dt. Un campo magnetico variabile genera un campo elettrico vortex.

4) Ampère–Maxwell: ∮ B·dS = μ0·iint + μ0ϵ0·dΦE/dt. Un campo elettrico variabile genera campo magnetico: è il tassello che chiude la propagazione delle onde EM.

Unità e grandezze nel SI e note su altri sistemi

Nel Sistema Internazionale, le grandezze principali legate all’elettromagnetismo hanno unità standardizzate: ampere (corrente), coulomb (carica), volt (potenziale), ohm (resistenza), siemens (conduttanza), farad (capacità), henry (induttanza), tesla (induzione magnetica), weber (flusso), watt (potenza). Sono frequenti anche hertz (frequenza) e elettronvolt (energia) in fisica moderna.

In ambito non SI compaiono gauss per il campo magnetico (1 T = 104 G) e unità storiche derivate da sistemi CGS. Nel sistema CGS elettromagnetico la corrente è grandezza fondamentale e la permeabilità nel vuoto è adimensionale; in famiglia CGS esistono vari sottosistemi (gaussiano, ESU, EMU, Heaviside–Lorentz). Nelle conversioni compaiono esplicitamente fattori come c2 proprio perché non c’è corrispondenza biunivoca tra tutte le unità EM del SI e del CGS.

Una storia ricca: dalle intuizioni antiche a Maxwell

Le proprietà magnetiche naturali (magnetite) e l’elettricità statica erano già note nell’antichità greca; autori come Talete di Mileto notarono che l’ambra strofinata attraeva pagliuzze. Fenomeni come i fulmini furono a lungo interpretati in chiave mitica, ma nel tempo divennero oggetto di indagine fisica.

Nel 1600 William Gilbert distinse chiaramente elettricità e magnetismo e propose che la Terra fosse un enorme magnete. Nel Settecento Benjamin Franklin contribuì a collegare fulmini ed elettricità atmosferica, ispirando studi successivi.

La svolta unificante avviene nell’Ottocento: nel 1802 Gian Domenico Romagnosi osservò la deviazione di un ago magnetico in presenza di una pila voltaica (un risultato allora poco considerato), mentre nel 1820 Hans Christian Ørsted documentò in modo lampante che una corrente elettrica devia la bussola. Questi esperimenti accenderanno la corsa alla eletrodinamica.

André‑Marie Ampère formalizzò la forza tra conduttori percorsi da corrente e pose le basi matematiche; Michael Faraday scoprì l’induzione elettromagnetica, spiegando come un flusso magnetico variabile generi f.e.m. e corrente; James Clerk Maxwell nel 1873 raccolse e unificò tutto nel suo trattato, introducendo la corrente di spostamento e prevedendo onde elettromagnetiche autonome che si propagano nel vuoto.

Episodi curiosi costellarono il cammino: cronache del Settecento raccontano di posate d’acciaio magnetizzate dopo un temporale, a testimonianza di come scariche elettriche possano indurre magnetizzazione nel metallo. Questi indizi empirici aiutarono a collegare elettricità e magnetismo molto prima della sistemazione teorica.

Relatività ed estensioni moderne

Le equazioni di Maxwell fissano una velocità della luce c dipendente da ϵ0 e μ0, in conflitto con l’invarianza galileiana; ciò ispirò Einstein a formulare la relatività ristretta. In tale quadro, E e B sono componenti di un unico tensore e si trasformano l’uno nell’altro fra sistemi in moto relativo.

La formulazione covariante introduce il quadripotenziale Aμ e la quadricorrente Jμ; in quantistica il campo EM è quantizzato in fotoni e le interazioni con la materia sono descritte dalla QED, una teoria di impressionante precisione. Restano aperte questioni come l’eventuale esistenza di monopoli magnetici e i meccanismi di percezione bio‑elettromagnetica in alcuni organismi.

Campi magnetici generati da correnti

Un filo percorso da corrente crea un campo magnetico circolare attorno a sé (regola della mano destra). Per un filo lungo: B = μ0·i/(2πd). La direzione del campo è tangente alle circonferenze concentriche con il filo.

Una spira circolare di raggio R produce al centro B = μ0·i/(2R); una bobina piatta con N spire moltiplica il valore per N, potenziando il campo. Queste geometrie sono usate in sensori, attuatori e induttori.

Il solenoide è una bobina allungata: al suo interno B ≈ μ0·N·i/l ed è quasi uniforme, ideale per elettromagneti e dispositivi che richiedono campi controllati. All’esterno, il campo è più debole e somiglia a quello di un magnete a barre.

Forze magnetiche emergono anche tra conduttori: due fili paralleli percorsi da correnti nello stesso verso si attraggono, altrimenti si respingono. Questa forza definisce storicamente l’ampere e illustra come correnti creino interazioni meccaniche.

Induzione elettromagnetica: Faraday–Lenz

Se il flusso magnetico che attraversa un circuito varia nel tempo, nasce una f.e.m. indotta ε = −dΦ/dt; il segno negativo (legge di Lenz) codifica la reazione del sistema che si oppone al cambiamento (conservazione dell’energia). La variazione può avvenire cambiando B, l’area o l’orientamento.

Questa è la base di: generatori elettrici (moto meccanico → elettricità), trasformatori (variazione del flusso a frequenza alternata per adattare tensioni), freni a correnti parassite, induzione a-c in cucine e trattamenti termici, e moltissime applicazioni di accoppiamento magnetico.

Stati magnetici della materia

I materiali rispondono ai campi in modi diversi: diamagnetismo (debole repulsione), paramagnetismo (debole attrazione), ferromagnetismo (domini allineati, isteresi), ferrimagnetismo e antiferromagnetismo (ordini opposti su sottoreticoli). In alcuni casi compaiono fenomeni come superparamagnetismo o spin glass.

Queste risposte dipendono da momenti magnetici elettronici, scambio quantistico, reticolo cristallino e temperatura. Molte tecnologie (memorie, motori, separatori magnetici, MRI) sfruttano appieno tali comportamenti.

Applicazioni e impatto tecnologico

Produzione e gestione dell’energia: generatori idroelettrici, eolici e termici, trasformatori, reti di trasmissione e distribuzione. Le leggi EM governano conversione, trasporto e sicurezza elettrica.

Trasporti: motori elettrici in veicoli e treni, maglev per levitazione e propulsione ad alta velocità, freni elettromagnetici che riducono l’usura meccanica.

Comunicazioni: antenne che emettono e ricevono onde elettromagnetiche in radio, TV, telefonia mobile, satelliti e Wi‑Fi; oltre alla fibra ottica, che usa luce guidata per trasmettere dati.

Salute e industria: risonanza magnetica (MRI), raggi X, tomografia computerizzata, controlli non distruttivi con correnti indotte, separazione magnetica in miniere e filiere agro‑alimentari.

Elettronica e ICT: dai circuiti a semiconduttore a transistor e chip, tutto ruota attorno alla gestione di campi e cariche; senza elettromagnetismo non esisterebbero Internet e l’era digitale.

Esercizi risolti

Esercizio 1 — Due cariche puntiformi identiche nel vuoto, a distanza d = 1 m, interagiscono con forza F = 3,6×10−2 N. Con k0 = 9×109 N·m2/C2, calcolare il valore di ciascuna carica (in μC). Soluzione: F = kQ2/d2 ⇒ Q = √(F/k) = √(3,6×10−2 / 9×109) = √(4×10−12) = 2×10−6 C = 2 μC.

Esercizio 2 — Un corpo carico positivamente presenta: a) mancanza di protoni; b) eccesso di elettroni; c) mancanza di elettroni; d) eccesso di neutroni; e) mancanza di neutroni. Risposta: c). Un corpo con carica positiva ha perso elettroni.

Esercizio 3 — Una carica q = 4,0 μC è soggetta a forza elettrica F = 1,2 N. Quanto vale il campo E nel punto? Soluzione: F = |q|E ⇒ E = F/|q| = 1,2/(4,0×10−6) = 0,3×106 = 3×105 N/C.

Esercizio 4 — Una piccola sfera d’acciaio neutra è avvicinata a una calamita a barre: è attratta dal polo nord, dal polo sud, da entrambi o respinta? Soluzione: una bilia conduttrice neutra subisce attrazione da entrambi i poli per polarizzazione indotta.

Per consolidare: applicare U = R·i, P = U·i e le espressioni di B per spire, fili e solenoidi a problemi semplici è un ottimo allenamento. Molti quesiti si risolvono combinando simmetria, principio di sovrapposizione e leggi di conservazione.

La forza elettromagnetica è onnipresente nella materia e nelle tecnologie, un ponte fra micro e macro che spiega legami chimici, conduzione e radiazione luminosa, ma anche trasformatori, motori, comunicazioni e imaging; dalle leggi di Maxwell alla QED, passando per Faraday e Ørsted, il percorso scientifico ha svelato perché luce e campi siano due facce della stessa realtà fisica, e come sfruttarli per alimentare, muovere e connettere il mondo contemporaneo.