- I gas serra assorbono l’IR terrestre: naturale e vitale, ma l’eccesso antropico intensifica il riscaldamento.

- CO₂, CH₄ e N₂O differiscono per vita atmosferica e GWP; l’acqua è un feedback che amplifica.

- Fonti e pozzi determinano le concentrazioni; forzanti e AGGI misurano l’impatto sul bilancio energetico.

I gas a effetto serra sono molecole capaci di trattenere parte della radiazione infrarossa riemessa dalla superficie terrestre, un meccanismo naturale che mantiene il pianeta abitabile. Quando le loro concentrazioni aumentano troppo, però, il bilancio energetico della Terra si altera e le temperature medie salgono, con ripercussioni sul clima a tutte le scale.

In queste pagine troverai una guida completa e dal taglio pratico: identikit dei principali GEE, proprietà radiative e tempi di permanenza, differenza fra effetto serra naturale e riscaldamento globale, fonti e pozzi, indicatori come l’AGGI della NOAA, accordi internazionali (Kyoto e Parigi) e persino un caso reale di erosione costiera come spia degli impatti climatici. Il tutto con numeri chiave come GWP, forzante radiativa e trend di concentrazione per collegare la teoria ai dati.

Che cos’è l’effetto serra e perché è indispensabile

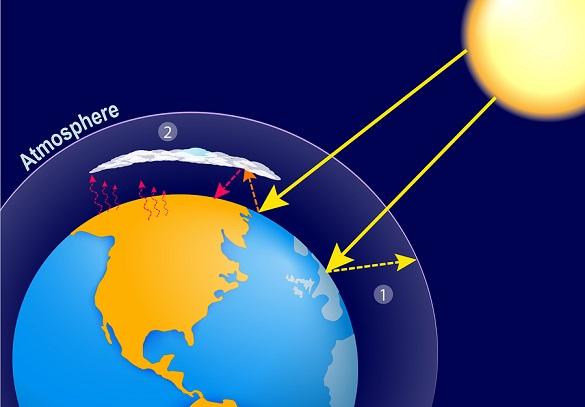

Il Sole invia energia alla Terra sotto forma di radiazione elettromagnetica a onde corte. Parte viene riflessa, parte assorbita dalla superficie e poi riemessa verso lo spazio come radiazione infrarossa (onde lunghe). Poiché l’atmosfera contiene molecole che assorbono queste onde lunghe, l’IR viene in parte trattenuta e ri-diffusa in tutte le direzioni, riscaldando la bassa atmosfera. Senza questo effetto naturale, la temperatura media al suolo sarebbe attorno a –18 °C, cioè circa 30 °C più bassa: la vita come la conosciamo sarebbe impossibile.

È utile pensare a un giubbotto in una giornata fredda: non produce calore, ma riduce la perdita di calore verso l’esterno. Allo stesso modo, la nostra atmosfera agisce come una “coperta” radiativa. Il problema compare quando l’azione umana aumenta le concentrazioni di questi gas oltre gli equilibri naturali, intensificando l’effetto serra e innescando cambiamenti climatici di lungo periodo.

Quali gas sono (e non sono) a effetto serra

I principali costituenti dell’aria – azoto (N₂) ~78%, ossigeno (O₂) ~21%, argon (Ar) ~0,9% – non sono gas serra efficaci. Molecole biatomiche omonucleari come N₂ e O₂ non mostrano variazioni di dipolo durante le vibrazioni, e i gas monoatomici come Ar non hanno modi vibrazionali: in pratica, non assorbono IR in modo rilevante. Alcune molecole biatomiche eteronucleari (per esempio CO o HCl) assorbono IR ma hanno vita atmosferica breve per via di reattività o solubilità elevata, quindi contribuiscono poco al forcing di lungo periodo.

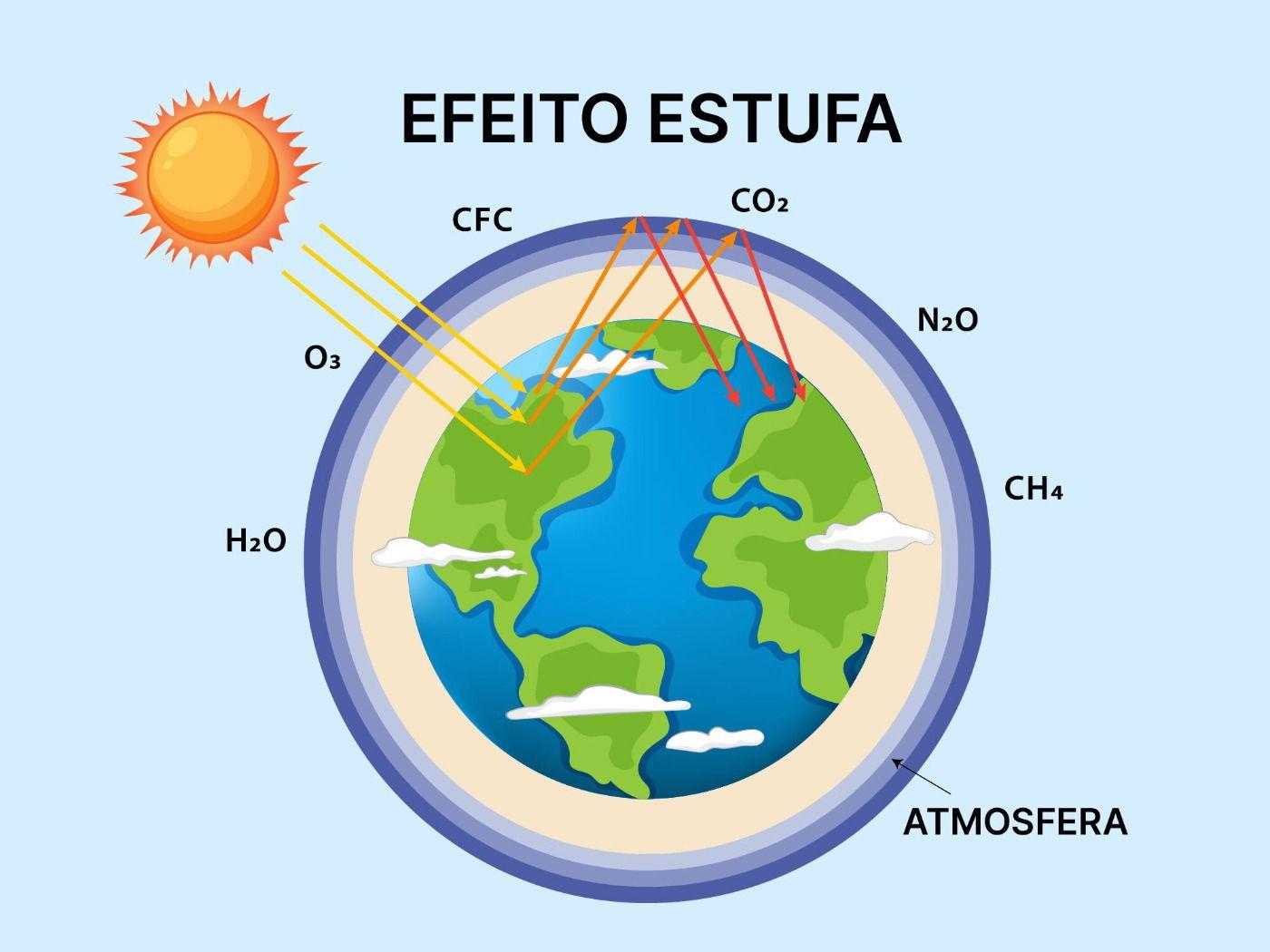

Rientrano invece tra i gas a effetto serra: vapore acqueo (H₂O), anidride carbonica (CO₂), metano (CH₄), protossido di azoto (N₂O), ozono (O₃) e i gas fluorurati (CFC, HCFC, HFC, PFC, SF₆, NF₃). Questi ultimi sono sostanze sintetiche, spesso molto longeve e con altissimi GWP, utilizzate in refrigerazione, elettronica, schiume, solventi e altri processi industriali.

Come i GEE interagiscono con la radiazione: una nota sulle proprietà

La capacità di un gas di assorbire IR dipende dai suoi modi vibro-rotazionali e da quanto coincidono con le bande di emissione terrestre. Il picco di emissione della superficie si colloca vicino alla banda di assorbimento del CO₂ attorno a 15 μm (≈667 cm⁻¹): ecco perché il CO₂ è così influente. CH₄ e N₂O hanno bande in regioni anch’esse cruciali; sovrapposizioni spettrali fra gas diversi, però, complicano l’attribuzione percentuale del contributo di ciascuno.

Per esempio, H₂O e nuvole dominano l’effetto serra naturale: in condizioni di cielo sereno il vapore contribuisce a circa 36–66% del totale, che sale a 66–85% includendo la copertura nuvolosa. Tuttavia, l’acqua ha un tempo di residenza atmosferico di circa 9 giorni; la sua concentrazione dipende dalla temperatura (feedback), non è direttamente controllata dalle emissioni come avviene per CO₂, CH₄ o N₂O.

Principali gas a effetto serra: fonti, tempi di vita e GWP

CO₂ – Anidride carbonica: deriva in gran parte dalla combustione di combustibili fossili (carbone, petrolio, gas), dalla deforestazione e da altri cambiamenti d’uso del suolo. Una quota importante è assorbita da oceani e biosfera, ma circa il 45% delle emissioni annuali (stima del 2006 per la frazione aerotrasportata) resta in atmosfera, con una tendenza all’aumento nel secondo Novecento. Il tempo di vita non ha un singolo valore: oltre la metà di un impulso viene rimossa in circa un secolo, ma una frazione (≈20%) permane per millenni.

CH₄ – Metano: si origina da agricoltura e allevamento (ruminanti, gestione dei reflui), discariche, estrazione e trasporto di idrocarburi, miniere, zone umide. Ha una vita media di circa 12 ± 2 anni e un GWP pari a ~83 su 20 anni e ~30 su 100 anni (valori AR6), quindi molto più potente del CO₂ a parità di massa, ma più effimero. Inoltre, CH₄ sottrae radicali OH, prolungando la propria vita ed esercitando effetti indiretti (formazione di ozono troposferico e vapore in stratosfera).

N₂O – Protossido di azoto: principalmente da suoli agricoli e fertilizzanti azotati, oltre a oceani e sorgenti minori. Ha vita media di circa 109–121 anni e GWP nell’ordine di ~273 a 100 anni, risultando un potente forzante di lungo termine. È coinvolto anche in processi di distruzione dell’ozono in stratosfera.

O₃ – Ozono: nella troposfera è un inquinante secondario generato da reazioni fotochimiche che coinvolgono NOx, CO e VOC. Contribuisce all’effetto serra a basse quote, mentre in stratosfera forma la barriera ai raggi UV. La sua concentrazione è molto variabile nello spazio e nel tempo.

H₂O – Vapore acqueo: è il GEE più abbondante e il principale responsabile dell’effetto serra naturale. Non è emesso in modo significativo dalle attività umane su scala globale, ma aumenta come risposta al riscaldamento indotto da altri gas (feedback di vapore).

Gas fluorurati – CFC, HCFC, HFC, PFC, SF₆, NF₃: specialmente persistenti e radiativamente molto efficaci; alcuni (CFC/HCFC) sono stati regolati dal Protocollo di Montreal per la loro azione sullo strato di ozono. Esempi: SF₆ (vita media ~3200 anni, GWP elevatissimo), CF₄ (~50.000 anni), C₂F₆ (~10.000 anni). Gli HFC hanno vite più brevi ma GWP comunque alti; sono in progressiva sostituzione con alternative a minore impatto.

| Gas | Tempo di vita | GWP 20 a | GWP 100 a |

|---|---|---|---|

| CO₂ | variabile (frazione millenaria) | 1 | 1 |

| CH₄ | ~12 anni | ≈83 | ≈30 |

| N₂O | ~109–121 anni | ≈273 | ≈273 |

| SF₆ | ~3200 anni | ~17.500 | ~23.500 |

| CF₄ | ~50.000 anni | ~5300 | ~7380 |

Contributi relativi e sovrapposizioni spettrali

Attribuire una percentuale fissa del totale a ogni gas è fuorviante, perché le bande di assorbimento si sovrappongono. Le stime “alte” spesso assumono ogni gas da solo, mentre quelle “basse” considerano la sovrapposizione. In più, alcuni gas (come il metano) hanno forti effetti indiretti ancora in fase di quantificazione (p.es. via ozono troposferico e radicali OH).

Un esempio didattico è il confronto planetario: Venere, con un’atmosfera al ~96% di CO₂, presenta un effetto serra potentissimo e ~464 °C al suolo; Mercurio, pur più vicino al Sole, ha atmosfera tenuissima e una temperatura media molto inferiore. Questa analogia, pur semplificata, rende l’idea della potenza del forcing radiativo in presenza di gas serra concentrati.

Tendenze di concentrazione e forzante radiativa

Le frazioni molari di CO₂ sono salite da ~280 ppm nell’era preindustriale a oltre 410–420 ppm in epoca recente, con incrementi accelerati nella seconda metà del XX secolo e nel XXI. Metano e N₂O mostrano aumenti sostanziali (CH₄ da ~700 ppb a valori superiori a 1800 ppb; N₂O da ~270 a oltre 320 ppb). Per i gas fluorurati, le tendenze variano: i CFC calano per effetto dei divieti, altri (come alcuni HFC) sono cresciuti nel periodo di sostituzione.

Il forzante radiativo quantifica l’impatto sul bilancio energetico (W/m²). La NOAA riassume l’insieme dei gas serra di lunga durata con l’AGGI (Annual Greenhouse Gas Index), un indice normalizzato al 1990 che mostra quanto del forcing antropico “ben miscelato” è già in atto rispetto al periodo preindustriale. Questo indicatore, costruito su misure globali di alta qualità, evidenzia una crescita robusta dei forzanti negli ultimi decenni.

Fonti e pozzi: fisica, chimica e scambi

I gas serra possono essere rimossi per: processi fisici (condensazione e precipitazione per H₂O), scambi con oceani e biosfera, reazioni chimiche (ossidazione del CH₄ via radicale OH), e fotochimica (dissociazione di halocarburi in stratosfera con rilascio di radicali Cl· e F·). La CO₂ si scioglie in mare formando acido carbonico, bicarbonato e carbonato, con implicazioni per l’acidificazione degli oceani.

Le fonti naturali sono grandi ma in equilibrio a lungo termine con i pozzi naturali; aggiungendo emissioni antropiche nette, si squilibra il sistema. Non a caso, il Gruppo di Lavoro I dell’IPCC evidenzia che per limitare il riscaldamento è necessario raggiungere almeno le emissioni nette zero di CO₂ e forti riduzioni degli altri GEE, con particolare attenzione al metano per i benefici sul breve termine e sulla qualità dell’aria.

Greenhouse Gas Protocol e inventari nazionali

Per misurare e gestire, servono standard. Il GHG Protocol contabilizza i sette GEE del Protocollo di Kyoto: CO₂, CH₄, N₂O, HFC, PFC, SF₆ e NF₃, distinguendo tra scope (dirette, energia acquistata e altre indirette). Gli inventari nazionali – in Europa e altrove – ricomprendono anche i GEE indiretti come CO, SO₂, NOx e i COVNM per le loro interazioni chimiche e il ruolo nei precursori dell’ozono.

Per dare un’idea del mix emissivo su scala globale, una ripartizione spesso citata stima che circa il 76% delle emissioni di GEE espresse in CO₂-eq sia CO₂, ~16% CH₄, ~6% N₂O e ~2% gas fluorurati. All’interno della CO₂, circa il 65% proviene dai fossili e ~11% dai cambi d’uso del suolo e dalla deforestazione (stime indicative a livello internazionale).

Effetto serra naturale vs riscaldamento globale antropico

L’effetto serra naturale è il motore della temperatura mite della Terra. Il riscaldamento globale antropico è l’amplificazione dovuta all’aumento delle concentrazioni di GEE causato dall’uomo (fossili, deforestazione, agricoltura, rifiuti, processi industriali). Dati strumentali e satellitari nella seconda metà del XX secolo indicano un aumento della temperatura media globale oltre 1 °C rispetto al periodo preindustriale, non spiegabile da cicli orbitali o dalla variabilità della radiazione solare recente.

In questo contesto, l’acqua agisce da feedback positivo: più caldo → più evaporazione → più vapore → maggiore effetto serra. Le nuvole, complici nella partita radiativa (riflettono la luce solare ma assorbono IR), introducono ulteriori incertezze nella quantificazione precisa dei contributi.

Esempi di impatto: dall’ozono troposferico all’erosione costiera

Nell’aria delle città, le reazioni fotochimiche fra NOx, CO e VOC sotto l’azione del Sole formano ozono troposferico, gas serra e inquinante con effetti sulla salute. A scala locale e regionale, ondate di calore più frequenti e persistenti sono coerenti con un’atmosfera più energetica e umida.

L’innalzamento del livello del mare e i cambiamenti della dinamica costiera si traducono in erosione e rischio per comunità litoranee. Un caso emblematico che circola nella stampa brasiliana è quello di Atafona: un litorale in cui l’azione combinata di mare, fiume e subsidenza ha portato al crollo di edifici e all’arretramento della linea di costa. In storie come il “Casa-bar Erosão”, gestito con creatività e resilienza, traspare la dimensione umana degli impatti: crepe che avanzano, strutture puntellate, comunità che provano ad adattarsi tra musica, socialità e riuso creativo dei materiali.

Misure di mitigazione: energia, agricoltura e industria

La prima leva è la transizione verso energie pulite e rinnovabili (eolico, solare) e l’uscita dal carbone. A ciò si aggiungono efficienza energetica, elettrificazione dei consumi finali, prezzo alla CO₂ e mercati del carbonio per orientare investimenti e innovazione.

Nel settore agricolo, pratiche di gestione dei suoli, fertilizzazione mirata, riduzione delle perdite di azoto, gestione dei reflui e tecniche per mitigare le emissioni enteriche dei ruminanti riducono CH₄ e N₂O. Nelle città, gestione dei rifiuti e captazione del biogas nelle discariche diminuiscono le emissioni di metano e possono fornire energia rinnovabile.

L’industria può contribuire con miglioramenti di processo, elettrificazione, sostituzione di gas fluorurati ad alto GWP con alternatives a basso impatto e investimenti in efficienza. In diversi Paesi, programmi dedicati hanno già ridotto migliaia di tonnellate di CO₂ equivalente e tagliato i costi operativi grazie a risparmi energetici significativi.

Rimozione di CO₂ e opzioni “negative”: la cassetta degli attrezzi

Molti scenari a lungo termine indicano la necessità di emissioni negative su larga scala: tecnologie come BECCS (bioenergia con cattura e stoccaggio del carbonio), DAC (cattura diretta dall’aria) e soluzioni naturali (riforestazione, suoli e biochar) possono sottrarre CO₂ dall’atmosfera e stoccarla in modo duraturo.

Queste opzioni vanno valutate per costi, impatti collaterali e scalabilità reale, come parte di un portafoglio integrato con riduzioni alla fonte. La priorità rimane “evitare la tonnellata”, ma il sequestro completa la strategia verso neutralità e oltre.

Accordi globali e obiettivi

Il Protocollo di Kyoto ha inaugurato nel 1997 l’era degli impegni vincolanti di riduzione per un gruppo di economie industrializzate, con periodi di impegno 2008–2012 e 2013–2020. Nel 2015 l’Accordo di Parigi coinvolge virtualmente tutti i Paesi con contributi determinati a livello nazionale (NDC), mirando a mantenere il riscaldamento ben al di sotto di 2 °C e a proseguire gli sforzi verso 1,5 °C.

In Europa, il Green Deal punta alla neutralità climatica entro il 2050 e a riduzioni nell’ordine di oltre il 55% al 2030, con un ampio impianto regolatorio, finanziario e industriale. Questi obiettivi si intrecciano con tassonomie verdi e criteri ESG che stanno trasformando catene del valore e investimenti.

Domande frequenti e “falsi amici”

“Se l’acqua è il GEE principale, perché non ci concentriamo su quella?” Perché il vapore è un feedback, non un driver primario: la sua concentrazione dipende dalla temperatura. Ridurre CO₂, CH₄ e N₂O limita l’aumento del vapore e quindi il rinforzo successivo.

“I vulcani non emettono più dei nostri impianti?” A scala annuale moderna, le emissioni vulcaniche di CO₂ sono ordini di grandezza inferiori a quelle antropiche. Gli aerosol vulcanici, inoltre, tendono a raffreddare temporaneamente riflettendo la luce solare.

Riferimenti numerici utili (ordine di grandezza)

- CO₂: ~280 ppm (preindustriale) → >410 ppm oggi; frazione aerotrasportata media annua ≈0,45 (2006).

- CH₄: ~700 ppb → >1800 ppb; vita ~12 anni; GWP ≈83 (20 a), 30 (100 a).

- N₂O: ~270 ppb → >320 ppb; vita ~109–121 anni; GWP ≈273 (100 a).

- H₂O + nuvole: principale contributo naturale; tempo di residenza ~9 giorni; feedback positivo.

Ricorda che i contributi percentuali all’effetto serra non si sommano linearmente per via delle sovrapposizioni spettrali e dei feedback atmosferici (acqua e nuvole in primis).

Dove intervenire subito: priorità pratiche

– Uscita dal carbone e dal calore di processo più emissivo; diffusione massiva di rinnovabili e accumuli.

– Efficienza in edifici, industria e mobilità; elettrificazione e pompe di calore.

– Methane action: perdite nelle filiere oil&gas, discariche e zootecnia; gestione dell’azoto in agricoltura.

– Natura: arresto della deforestazione, ripristino di foreste, torbiere e zone umide.

Queste leve hanno co-benefici su aria, salute, sicurezza energetica e costi di sistema, facilitando un’economia più resiliente e competitiva.

Il quadro che emerge mette insieme scienza fisica, chimica atmosferica e scelte collettive: i gas a effetto serra assorbono l’infrarosso e scaldano l’atmosfera, cosa buona in equilibrio naturale ma rischiosa quando se ne accrescono le concentrazioni. Sapere quali sono, da dove provengono, quanto restano e quanto scaldano (GWP) è la base per politiche efficaci: dalle rinnovabili all’efficienza, dalla gestione agricola alla sostituzione dei gas fluorurati, fino alla rimozione della CO₂. Incidenti di frontiera come l’erosione di coste vulnerabili ricordano che il clima non è un concetto astratto: riguarda case, lavoro e comunità reali.