- Deir el‑Medina documenta con migliaia di ostraka la vita e l’organizzazione degli artigiani reali.

- A Giza papiri, necropoli e resti alimentari indicano lavoratori liberi, pagati e assistiti.

- Ad Amarna un villaggio pianificato mostra controllo degli accessi, cappelle e servizi.

- Il mito degli schiavi cede ai dati: logistica fluviale, salari in natura e ruoli specializzati.

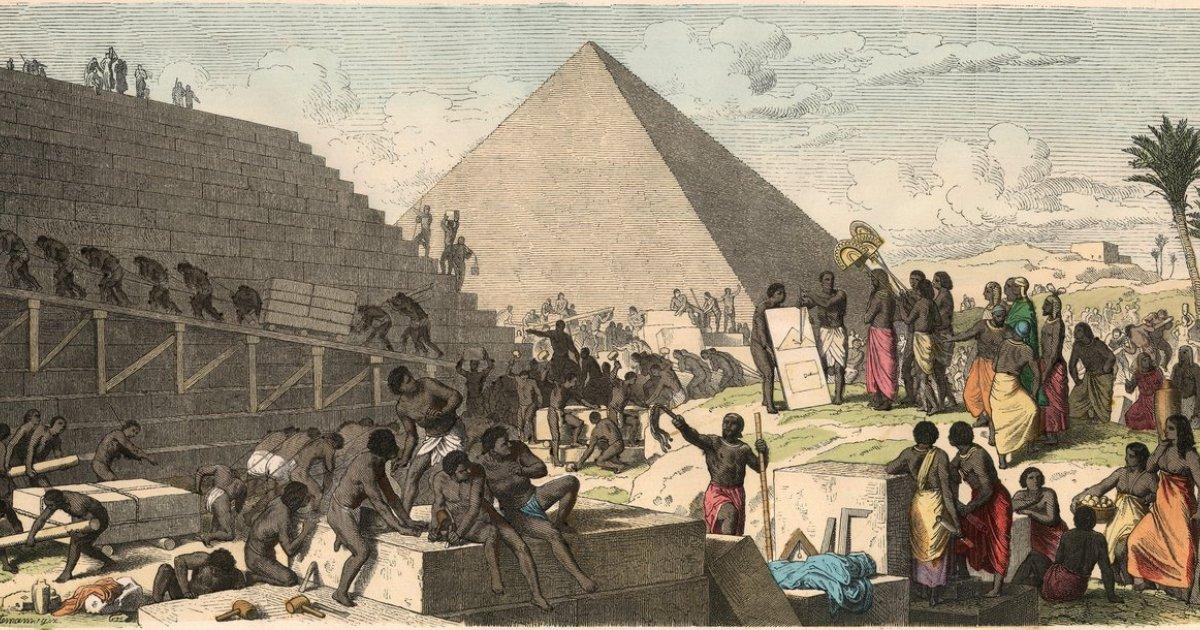

La domanda sorge spontanea ogni volta che si esce, a bocca aperta, da una tomba reale egizia o ci si ritrova ai piedi delle piramidi di Giza: chi ha realizzato tutto questo? Non furono legioni di schiavi e nemmeno misteriosi visitatori dello spazio, bensì comunità di lavoratori altamente specializzati che vissero in villaggi organizzati, con ruoli chiari, salari in natura, assistenza e una vita quotidiana sorprendentemente documentata.

Negli ultimi decenni, scavi e testi antichi hanno illuminato tre scenari chiave: Deir el‑Medina, il borgo degli artigiani che decoravano le tombe reali tebane; la città dei lavoratori di Giza, legata alle piramidi della IV dinastia; e la Workmen’s Village di Amarna, quartiere pianificato per la manodopera dell’era di Akhenaton. Insieme, questi siti raccontano come si organizzavano i cantieri, cosa mangiavano gli operai, come venivano pagati e persino quali scuse inventavano per non presentarsi al lavoro, il tutto attestato da ostraka e papiri che hanno attraversato i millenni. È una storia fatta di turni, contratti, scioperi, privilegi e crisi, più umana di quanto spesso immaginiamo.

Il villaggio degli artigiani di Deir el‑Medina

Alle spalle della riva occidentale tebana, quasi sul margine del deserto, sorgeva un insediamento con tre nomi: Set Maat (Il Luogo della Verità), Pa Demi (Il Villaggio) e oggi Deir el‑Medina. Fondato probabilmente sotto Thutmosi I e frequentato fino alla fine della XX dinastia, era una comunità di capomastri, scalpellini, disegnatori e pittori incaricati direttamente dalla corona di scavare e decorare le tombe dei re. Non era un carcere a cielo aperto, come si è ripetuto in passato: vivere compatti vicino ai cantieri serviva a garantire rifornimenti, paghe e controllo logistico.

Gli scavi hanno mostrato un abitato inizialmente racchiuso da una cinta muraria con un’unica strada centrale. Le case, in mattoni crudi e pietra, avevano pianta rettangolare con 3‑4 ambienti in successione: un piccolo vestibolo con altare domestico, la sala principale, un vano notte e la cucina, dalla quale una scala conduceva alla terrazza. In molte abitazioni sono stati rinvenuti resti di cenere e attrezzature, indizi delle attività quotidiane, mentre i tetti erano di tronchi, foglie di palma e fango.

La vita comunitaria è ricostruibile grazie a una quantità vertiginosa di testimonianze. Tra il 1948 e il 1950, l’archeologo Bernard Bruyère svuotò un pozzo trasformato in discarica e riportò alla luce migliaia di ostraka – scaglie di calcare e cocci di ceramica – con schizzi, bozze iconografiche, conti, liste della spesa, registri di attrezzi, note di assenze “creative” e dispute di vicinato. Il filologo Jaroslav Černý passò anni a decifrarli, restituendo un ritratto vivido della comunità: non solo maestranze competenti, ma anche individui con ironia, dubbi, devozioni e una spiccata consapevolezza della propria arte.

Le scoperte non si fermano alle carte. Nel 1866, il diplomatico e archeologo catalano Eduard Toda ottenne il permesso di scavare la tomba intatta di Sennedjem, caposquadra della necropoli. All’interno trovò venti mummie e pareti dipinte fresche come il giorno prima, con scene toccanti della vita oltre la morte: giochi di senet, campi di Aaru, la coppia all’aratro. Poco dopo, Ernesto Schiaparelli mise in luce il sepolcro intatto dell’architetto Kha e di sua moglie Merit, oggi fiore all’occhiello del Museo Egizio di Torino; insieme a tante altre tombe di artigiani come Pashedu o Inerkhau, sono finestre spalancate sulla maestria privata di chi decorava le dimore eterne dei faraoni.

Organizzazione del lavoro e vita quotidiana a Deir el‑Medina

La squadra era ripartita in due file contrapposte, la “destra” e la “sinistra”, guidate da capisquadra e coordinate da uno o due scribi che compilavano meticolosi registri: strumenti consegnati e consumati, avanzamento dei lavori, presenze e assenze. Le motivazioni annotate vanno dall’“è malato” a “sta preparando la birra” o “ha i postumi”, fino a casi memorabili come “sta imbalsamando sua madre”.

Le giornate si distribuivano in turni di quattro ore in ambienti bui illuminati da stoppini di lino imbevuti d’olio e salati per ridurre il fumo. Spesso, durante la settimana lavorativa, gli operai non rientravano a casa: alloggiavano in capanne di pietra presso il cantiere nel Valle dei Re, per poi godere di due giorni di riposo. La tradizione amministrativa del Nuovo Regno parla anche di cicli decennali (otto giorni di lavoro e due di pausa), a conferma di una macchina organizzativa oliata.

Il lavoro era spesso ereditario: padri, figli e nipoti formavano vere dinastie di artigiani. La comunità disponeva di privilegi tangibili: acquaioli che trasportavano fino a un centinaio di litri d’acqua al giorno per famiglia, verdure, pesce, un servizio di lavanderia e aiutanti – spesso schiave – per la macinazione del grano e la produzione della birra. Non mancavano i conflitti: alcuni ostraka conservano lamentele degne di un moderno ufficio del personale, come quella del disegnatore che si paragona a un mulo chiamato solo quando c’è da faticare.

Con Ramses IV il villaggio visse un picco di attività, con fino a 120 addetti registrati. Sotto Ramses VI, però, la forza lavoro si ridusse drasticamente, e già nel regno di Ramses III arrivò la scintilla che fece la storia: la prima sciopero documentato. Il celebre Papiro della Huelga (Museo Egizio di Torino) narra come gli operai, senza rifornimenti, deposero gli attrezzi e protestarono fino a ottenere il dovuto: pane, birra, olio e tessuti come parte della paga.

Tra privilegi e crisi: furti di tombe e la fine di un’epoca

La dipendenza dallo Stato aveva un rovescio della medaglia. Quando stipendi e razioni saltavano, esplodevano tensioni e corruzione. Alla fine del periodo ramesside, il furto di tombe dilagò nella Tebaide e in molti casi coinvolse persino chi conosceva a menadito i segreti delle sepolture. Gli oggetti di lusso invadono il mercato, il prezzo del grano raddoppia rispetto a rame e argento e i papiri evocano gli “uomini che hanno trovato qualcosa da vendere per il pane” – un eufemismo eloquente.

La documentazione racconta anche un braccio di ferro tra i sindaci delle due sponde di Tebe: Paser accusò Pawero di coprire i saccheggi; ne scaturì una farsa giudiziaria con capri espiatori pescati tra i lavoratori del villaggio. Sotto Ramses XI, lo scriba Butehamon ricevette l’ordine di trasferire i resti reali a Medinet Habu “per metterli al sicuro”: sarcofagi riassemblati in fretta, mummie spostate, e dove mancava l’oro, strati di pittura gialla a simulare la lamina. Un tramonto amaro per un sistema che per secoli aveva incarnato ordine e continuità.

Giza: la città dei costruttori delle piramidi?

Nel 1998 l’egittologo Mark Lehner mise sotto i riflettori, a sud-est delle piramidi di Giza, i resti di un insediamento cinto da mura con strade ortogonali (Nord, Principale, Sud), panetterie, laboratori e lunghe gallerie che rimandano al pieno IV dinastia. Iscrizioni e frammenti suggeriscono attività cultuali proseguite fino alla V dinastia, con nomi di re come Khafra e Menkaura incisi su più di 50 frammenti.

Non lontano, nel 1990, un incidente fortuito – il cavallo di una turista inciampò in un muro – rivelò la prima tomba di quella che sarebbe stata ribattezzata la necropoli dei costruttori. Il team diretto da Zahi Hawass riportò alla luce sepolture come quella di Ptah‑Shepsesu e, nel 2010, tombe a volta come quella di Idu e la sepoltura di Petety, con una maledizione scolpita che augura al profanatore la morte fra ippopotami, coccodrilli, leoni, serpenti e scorpioni. Il contesto “sacro” della necropoli suggerisce individui liberi e stimati, non schiavi senza diritti.

Le analisi osteologiche indicano lesioni a ginocchia e zona lombare compatibili con il trasporto di carichi pesanti, ma anche amputazioni e fratture guarite, segno di assistenza sanitaria efficace. Nel vicino abitato sono state trovate ossa di bovini, ovini e caprini in quantità tale da sfamare centinaia di lavoratori per decenni, oltre a evidenze di panificazione e birrificazione su larga scala: un sistema di approvvigionamento degno di una piccola città.

La ciliegina sulla torta è un fascio di papiri rinvenuto nel 2013 a Wadi al‑Jarf, sul Mar Rosso: il “Diario di Merer”. Scritto da un caposquadra, racconta di una squadra di circa 200 uomini che trasportava blocchi di calcare fine da Tura a Giza via Nilo, con viaggi di uno‑due giorni, carichi di 30 blocchi da 2‑3 tonnellate ciascuno, per una media di circa 200 blocchi al mese. Merer e i suoi compagni operarono anche nel Sinai per incarichi del re, ricevendo razioni sostanziose (datteri, verdure, pollame, carne) e tessuti come forma di pagamento.

Tutto ciò smentisce apertamente la narrativa cinematografica. Gli studi di Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman evidenziano l’assenza di tracce archeologiche degli antichi israeliti in Egitto 4500 anni fa, e gli scavi negano l’ipotesi di schiavi e catene: gli addetti erano lavoratori retribuiti e specializzati. Svaniscono anche le fantasie su Atlantide o visitatori extraterrestri, per la semplice ragione che mancano prove di entrambi.

Quanti erano? Le stime più prudenti oscillano tra 15.000 e 20.000 addetti impegnati direttamente nel cantiere, con punte che in alcuni modelli arrivano a 25.000‑30.000 considerando i servizi ancillari (cave, trasporto, approvvigionamento). Un’organizzazione gerarchica ben definita – capimastri, ispettori, manovali, barcaioli, carpentieri, ceramisti – garantiva qualità e tempi. In questo quadro, il mito dei frustini e delle catene diventa poco più di una sceneggiatura hollywoodiana.

Un dibattito che rimane vivo

Detto questo, non tutte le domande sono chiuse. Alcuni studiosi hanno fatto notare che il numero di tombe nella necropoli meridionale di Giza potrebbe non bastare a rappresentare tutte le generazioni coinvolte nella costruzione delle grandi piramidi. La cronologia, basata su ceramiche e titoli, sembra estendersi fino alla fine della V dinastia, quando a Giza non si erigevano più piramidi ma si officiavano culti nei templi e si costruivano mastabe e strutture secondarie.

Un titolo ambiguo, come “Osservatore della faccia della piramide”, ricorre in alcune stele e si presta a interpretazioni: supervisione dei lavori sul versante dei templi e delle mastabe, più che della piramide in sé. Inoltre, le insolite fratture craniche (spesso sul parietale sinistro) osservate in alcuni scheletri e la frequenza di patologie anche tra le donne continuano a stimolare confronto tra gli esperti. Il quadro generale, però, punta decisamente verso comunità libere e integrate, coinvolte in attività complesse, rituali e costruttive, per generazioni.

Amarna: la Workmen’s Village di Akhetaton

La città fondata da Akhenaton ad Amarna aveva un quartiere dei lavoratori pianificato in modo esemplare, scavato per la prima volta nel 1921‑22 e poi tra il 1979 e il 1986. La Workmen’s Village era racchiusa da una cinta quadrangolare di circa 70 metri di lato, con un unico accesso stretto sul lato sud per controllare entrate e uscite, e una suddivisione interna in due settori: a ovest due file di case e a est quattro file, separate da strade.

All’interno c’erano 72 abitazioni standardizzate, larghe circa 5 metri e profonde 10, con muri in mattoni, coperture di rami e fango e ambienti in sequenza: cortile/ingresso, sala, stanza da letto, cucina con scala per la terrazza. Le pareti interne, sottili, fungevano da tramezzi. In molti ambienti si sono trovati telai, forni, piccoli laboratori, e perfino mangiatoie in muratura nel vano d’ingresso, il che suggerisce ricoveri per animali domestici.

L’acqua proveniva dalla città principale: si accumulava in grandi jarre “zir” collocate lungo le strade, mentre a sud del villaggio si trovavano cave di argilla e discariche dove venivano gettati detriti e scarti organici. Fuori della cinta si sviluppò un’area di cappelle – almeno ventitré – in pietra e mattone, con altari, panchine in mattoni, resti di cibo e decorazioni parietali (avvoltoi, dischi solari alati, fiori di loto), indizio di pratiche commemorative per gli antenati che convivevano con la riforma religiosa dell’Aton. Non mancavano recinti per suini, con setole rinvenute in situ e ossa di maiali, pecore, capre e bovini nelle discariche.

Accanto alle cappelle spuntavano orti recintati con aiuole a griglia riempite di terra nera del Nilo; i paralleli iconografici e archeologici fanno pensare alla coltivazione di fiori e piante, anche se la prova botanica diretta è scarsa. La Workmen’s Village, come Deir el‑Medina, mostra un abitare ordinato, funzionale e controllato, in cui lavoro, devozione e quotidianità s’intrecciano.

Dalle piramidi alle tombe nella roccia: un’evoluzione lunga secoli

Per capire il “quando” e il “come” dei cantieri serve uno sguardo lungo. All’inizio della III dinastia, le tombe reali passano dalle mastabe alle piramidi a gradoni, con l’esempio celebre di Zoser a Saqqara, opera del geniale Imhotep. Pochi decenni dopo, con Snefru a Dashur, ecco la piramide romboidale – riconoscibile dal cambio di pendenza – che fa da preludio alle piramidi a facce lisce della IV dinastia: Cheope, Chefren e Micerino sulla piana di Giza, icone nate da organizzazione, logistica fluviale e tecniche di cantiere affinate.

Secoli più tardi, lo scenario cambia. Con il Nuovo Regno, la scelta ricade su tombe scavate nella roccia nella Valle dei Re, un modello che riduce l’impatto monumentale e il rischio di saccheggio, puntando su decorazione e testi funerari di straordinaria potenza simbolica. Deir el‑Medina è la risposta sociale e tecnica a questa trasformazione: un villaggio‑officina che ha lasciato il più ricco archivio di vita quotidiana dell’antico Egitto.

Al netto di leggende e semplificazioni, i tasselli archeologici, testuali e antropologici convergono: le grandi opere egizie furono il prodotto di comunità organizzate, pagate e tutelate, con cicli di lavoro e riposo, assistenza medica e margini, a volte, per protestare. La loro voce, impressa su pietra, papiro e intonaco, ci arriva sorprendentemente nitida e ci racconta, senza effetti speciali, come si costruisce un capolavoro che sfida i millenni.

Guardando nel complesso Deir el‑Medina, Giza e Amarna, il quadro risulta coerente: articolazione in squadre, presenza di scribi e capisquadra, approvvigionamento centralizzato, salari in grano, birra, olio e tessuti, alloggi vicini ai cantieri e necropoli adiacenti per chi, caduto in servizio, veniva onorato in terra sacra. I dettagli che restano controversi (cronologie fini, interpretazione di titoli, statistiche dei sepolcri, traumi anomali) non sminuiscono la sostanza: le piramidi e le tombe del Nuovo Regno sono frutto di una società complessa, capace di pianificare, nutrire e curare migliaia di persone mentre solleva pietra su pietra.