- I sensori magnetici rilevano campi o variazioni di campo e coprono presenza, posizione e velocità con tecnologie Hall e reed.

- I reed-switch sono ermetici, onnipolari e vanno montati su supporti non ferromagnetici; gli Hall offrono misure proporzionali.

- In allarmi, catene NC in serie e ritenuta con SCR o relè garantiscono affidabilità; possibile ritardo con timer 555.

- Marchi come Metaltex e Pepperl+Fuchs offrono modelli NA/NC, PNP 3 fili, connettori M8/M12 e versioni con LED integrato.

I sensori magnetici sono componenti chiave nell’automazione e nella sicurezza, perché permettono di rilevare presenza, posizione e velocità senza contatto. Dalla fabbrica al laboratorio, fino agli allarmi domestici, questa tecnologia offre precisione, robustezza e un eccellente rapporto qualità-prezzo che li rende una scelta ricorrente per progettisti e manutentori.

In pratica, un sensore magnetico misura un campo magnetico o le sue variazioni, traducendo il fenomeno fisico in un segnale elettrico interpretabile dal sistema di controllo. È proprio questa capacità di rilevamento non invasivo a renderlo estremamente versatile: lo si trova su nastri di produzione, porte dotate di controllo accessi, sistemi ABS, dispositivi elettronici e persino in ambito geofisico.

Che cos’è un sensore magnetico?

In termini generali, un sensore magnetico è un dispositivo in grado di individuare un campo magnetico statico o variabile. In base alla tecnologia impiegata (Hall, reed, prossimità magnetica, lineare, rotativa, ecc.) può svolgere diversi compiti: rilevamento di presenza/movimento, misura di posizione lineare o angolare, velocità e, in alcune architetture, perfino correnti elettriche.

La famiglia non è unica: esistono sensori magnetici di “commutazione” che si limitano a dare un segnale ON/OFF, così come versioni analogiche che forniscono una grandezza proporzionale all’intensità del campo. Questa varietà aiuta ad adattare il sensore all’applicazione, evitando compromessi in termini di sensibilità, tempi di risposta o immunità ai disturbi.

Differenza tra sensore induttivo e sensore magnetico

Sensori induttivi e sensori magnetici non vanno confusi: il primo genera un proprio campo elettromagnetico per individuare oggetti metallici che entrano nella sua area attiva; il secondo rileva direttamente campi magnetici o le loro variazioni, per esempio prodotti da magneti permanenti o da oggetti magnetizzati.

Ne conseguono due implicazioni pratiche: il sensore induttivo è mirato ai metalli e opera bene anche in ambienti polverosi o umidi, mentre il sensore magnetico, per alcune tecnologie (specie le più sensibili), dà il meglio in condizioni controllate, pulite e asciutte. Detto questo, i reed-switch sono ermeticamente chiusi in atmosfera inerte e risultano molto resistenti a sporco e umidità; l’installazione, però, va eseguita su supporti non ferromagnetici per evitare riduzioni della distanza di intervento.

Come funziona un sensore magnetico

Il principio di funzionamento dipende dalla tecnologia specifica. Due approcci ampiamente diffusi sono basati sull’effetto Hall e sul contatto a lamella (reed-switch), con logiche e prestazioni differenti ma spesso complementari nei progetti di automazione e sicurezza.

Sensori a effetto Hall

Nei dispositivi Hall, una corrente che scorre in un conduttore o in un semiconduttore genera una tensione trasversale quando è immersa in un campo magnetico (la cosiddetta tensione di Hall). Il sensore “legge” questa differenza di potenziale e la converte in un segnale digitale o analogico, a seconda del modello.

Grazie a tale principio, un sensore Hall può indicare presenza, polarità e intensità del campo; con la giusta circuiteria, fornisce posizione, velocità e distanza. È quindi molto utilizzato in macchine, nastri trasportatori e sistemi di conteggio, ma anche in elettronica automotive per il controllo dei motori o il rilevamento di giri e angoli.

Sensori con reed-switch

I sensori con reed-switch impiegano due lamine ferromagnetiche sigillate in un bulbo riempito di gas inerte. In assenza di campo magnetico il contatto è aperto; quando un magnete avvicina il suo campo, le lamine si attraggono chiudendo il circuito. Tale commutazione è rapida, stabile e con rimbalzi ridotti, ma non è adatta a correnti elevate.

Di solito, il reed-switch pilota un relè, un transistor o uno SCR quando si devono gestire potenze maggiori. La distanza di intervento dipende da sensore e magnete; molti modelli sono onnipolari (rilevano sia polo Nord sia polo Sud) e, se installati su supporti non ferromagnetici, possono “vedere” il campo anche attraverso materiali non metallici come pannelli o pareti sottili.

Tipologie di sensori magnetici

Non tutti i sensori magnetici fanno la stessa cosa allo stesso modo. Ecco le famiglie più comuni e quando preferirle:

- Sensori a effetto Hall: convertono la variazione del campo in una tensione proporzionale; ideali per posizione, controllo di velocità e applicazioni automotive.

- Sensori di prossimità magnetici: progettati per la rilevazione di oggetti ferrosi e presenti in automazione industriale, robotica e macchine utensili.

- Sensori magnetici di commutazione (ON/OFF): usati in allarmi, sicurezza e controllo di processo quando serve un segnale pulito di presenza/assenza.

- Sensori magnetici lineari: misurano posizioni lineari o spostamenti; diffusi in automotive, avionica e settore industriale.

- Sensori magnetici rotativi: forniscono posizione angolare e velocità di rotazione, molto usati nel controllo motori e negli azionamenti.

Applicazioni principali

Nei sistemi di protezione, i sensori magnetici rilevano l’apertura di porte e finestre, fornendo un segnale immediato al pannello di controllo. Montando il magnete sulla parte mobile e il sensore sulla parte fissa, si ottiene una soluzione semplice ed efficace per il controllo accessi e l’anti-intrusione.

In fabbrica, vengono impiegati per riconoscere pezzi metallici sulle linee, sincronizzare operazioni e attivare finecorsa. Sono frequenti anche nel posizionamento di pistoni pneumatici, dove la sensibilità al campo magnetico consente un rilevamento senza contatto e con ridotta manutenzione.

Nel controllo qualità e nella sicurezza alimentare, possono contribuire alla ricerca di contaminazioni metalliche all’interno dei processi, mentre nell’elettronica di potenza rilevano il passaggio di corrente in alimentatori e inverter di frequenza, così da mappare eventuali anomalie e comandare funzioni di protezione.

Nell’uso quotidiano, smartphone, droni e fotocamere integrano sensori magnetici per funzioni di orientamento, stabilizzazione e navigazione. In ambito automotive, la velocità di una ruota con ABS si ricava quando un dente magnetico passa davanti al sensore, che genera impulsi proporzionali alla rotazione.

Vantaggi dei sensori magnetici

Assenza di contatto: il rilevamento avviene senza toccare l’oggetto, con meno usura e maggiore affidabilità in condizioni gravose. Per molte applicazioni industriali questo è un vantaggio chiave.

Precisione e ripetibilità: i sensori magnetici offrono misure accurate di presenza e intensità del campo, risultando adatti quando servono margini ristretti e coerenza tra cicli di misura.

Basso consumo energetico: molte soluzioni, in particolare i reed e diversi Hall digitali, consumano pochissima energia, perfetti per dispositivi a batteria o con vincoli energetici.

Immunità ai disturbi: rispetto ad altre tecnologie, sono meno sensibili al rumore elettromagnetico, un plus negli impianti dove convivono azionamenti, inverter e grandi carichi induttivi.

Robustezza e durata: vari modelli tollerano urti, vibrazioni e temperature estreme; oltre a ciò, i reed-switch hanno contatto sigillato ermeticamente, che li rende resistenti a polvere e umidità.

Versatilità: dall’automazione all’elettronica, fino alle misure scientifiche, la gamma di use case è enorme, semplificando la standardizzazione dei componenti in progetti diversi.

Come scegliere un sensore magnetico

La scelta parte sempre dall’applicazione: definisci cosa devi rilevare (presenza, posizione, velocità, corrente) e con quale dinamica (digitale ON/OFF o grandezza proporzionale). Questo evita sovra-specifiche costose o, peggio, componenti sottodimensionati.

Valuta portata e sensibilità: la distanza alla quale il sensore deve intervenire dipende dal magnete, dall’ingombro e dai materiali circostanti. In molti casi un supporto non ferromagnetico migliora la distanza di attivazione e la coerenza della risposta.

Considera l’ambiente: presenza di polveri, umidità, vibrazioni e campi elettrici o magnetici esterni può influenzare le prestazioni. Alcune tecnologie (specie i reed ermetici) sono molto robuste, mentre altri sensori estremamente sensibili danno il meglio in ambienti meno aggressivi.

Affidati a produttori certificati: marchiature e certificazioni di qualità garantiscono coerenza produttiva e assistenza tecnica per integrazione, debug e riparazioni. Il supporto del fornitore diventa cruciale quando si progettano sistemi con molti punti di misura.

Compatibilità elettrica e integrazione: definisci tensione di alimentazione, tipo di uscita (PNP/NPN, NA/NC, analogica), connettori (M8/M12) e cablaggio. Per prototipi e didattica, l’integrazione con schede tipo Arduino è immediata, specie con sensori di commutazione.

Progettare allarmi con reed-switch: esempi e accorgimenti

La classica applicazione a contatto magnetico prevede magnete sulla parte mobile (porta o finestra) e sensore reed sulla parte fissa. Quando il magnete si allontana, il contatto passa di stato e il circuito scatta. Attenzione al lato sicurezza: i cavi vanno nascosti e il sensore deve essere non accessibile dall’esterno per evitare manomissioni (ponticellare i fili o avvicinare un secondo magnete può aggirare sistemi basici).

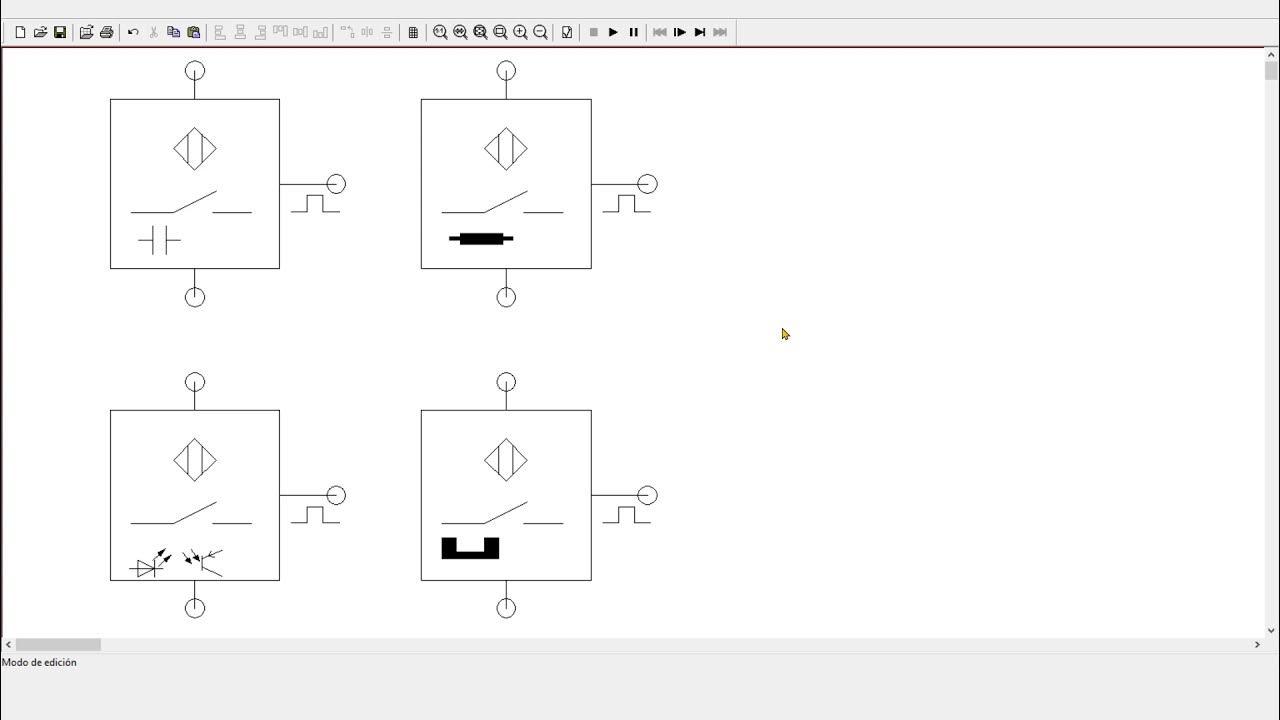

Quanto alla logica, puoi lavorare con contatti NA/NO (normalmente aperto) o NC/NF (normalmente chiuso), scegliendo in funzione della centralina. Di frequente, per massima sicurezza si preferisce la catena in serie di contatti NC, così l’interruzione di un solo sensore fa scattare l’allarme e una rottura cavo è immediatamente evidente.

Per pilotare sirene o carichi, il reed non basta: usa un relè, uno SCR o un transistor. Un’architettura molto comune impiega uno SCR della famiglia TIC106, che fornisce la funzione di “trattenuta” (latch): una volta scattato, resta attivo anche se il contatto torna allo stato di riposo. Il reset avviene togliendo e ridando alimentazione o cortocircuitando momentaneamente l’SCR con un pulsante dedicato.

Se opti per uno SCR, considera la caduta di circa 2 V ai capi del dispositivo in conduzione. Da qui nasce il consiglio pratico: con alimentazione a 9 V, usa un relè da 6 V in modo da garantire margine di attivazione anche tenendo conto della caduta interna.

In alternativa, puoi realizzare la ritenuta con un relè a due scambi che autoalimenta la sua bobina dopo il trigger del sensore. Questa architettura funziona con 6 o 12 V, tipicamente con relè sensibili da 50–100 mA, e si resetta spegnendo e riaccendendo il circuito quando i contatti tornano a riposo.

Esiste anche una logica invertita: allarme che scatta quando il reed si chiude (utile in specifiche topologie). In quel caso, i sensori si collegano in parallelo e non c’è ritenuta automatica: quando i sensori tornano aperti, il circuito si disattiva, assecondando un comportamento più “momentaneo”.

Vuoi gestire aperture e chiusure contemporaneamente? Un circuito combinato con SCR può monitorare contatti NA e NC insieme, con la ritenuta già inclusa. L’unico caso-limite (improbabile) è l’attivazione perfettamente sincrona di tutti i sensori, che potrebbe non fornire la polarizzazione istantanea per lo SCR.

Per esigenze più evolute, si inserisce un ritardo programmabile con timer 555: si imposta un tempo di ingresso prima del trigger e un tempo di suono della sirena. La relazione approssimata è T = 1,1 × R × C (con T in secondi), usando R tipicamente tra 1 kΩ e 1,5 MΩ e C tra 1 nF e 1.500 µF. In questo modo ottieni ritardi dell’ordine di 10–20 secondi e tempi d’allarme fino a 10–20 minuti con i valori consigliati.

Alimentare l’impianto a batteria è spesso una buona idea: il consumo in attesa è molto basso con queste architetture, e un intruso non può disattivare il sistema togliendo la rete elettrica. La scelta di 6, 9 o 12 V dipende dalla bobina del relè e dalla componentistica adottata (diodi di protezione tipo 1N4148, transistor generici NPN come BC548, ecc.).

Prodotti e modelli citati: Metaltex e Pepperl+Fuchs

Nel mondo dei sensori per allarmi, Metaltex propone contatti magnetici come SM1000 e SM2000, disponibili sia in versione NA (normalmente aperto) sia NF/NC (normalmente chiuso). Hanno caratteristiche tipiche per i reed di qualità: potenza massima commutabile 10 W, corrente fino a 500 mA, tensione fino a 200 V DC e tempo di intervento nell’ordine dei 0,6 ms. La doppia disponibilità NA/NF semplifica la vita a chi deve adattarsi a diverse centrali e logiche di impianto.

Una novità interessante è Metaltex SM2032 con LED integrato, alimentabile tra 10 e 30 V DC senza bisogno di resistenza limitatrice esterna (è già all’interno). È fornito in versione NA e supporta una potenza massima di 10 W, utile quando si desidera una verifica visiva immediata dello stato del sensore.

Per impieghi industriali più spinti, Pepperl+Fuchs offre sensori magnetici con uscita PNP a tre fili, di norma normalmente aperti e installabili anche su metallo non ferromagnetico. Sono disponibili con connettori M8/M12 e in custodie cilindriche o rettangolari, con certificazioni che ne attestano l’affidabilità in applicazioni critiche. Questi modelli sono indicati per la rilevazione sicura di magneti e magneti permanenti in molte architetture d’automazione.

In termini di reperibilità, l’intero portafoglio Pepperl+Fuchs legato ai sensori magnetici può essere acquistato tramite distributori specializzati; tra questi, realtà come Servo offrono una selezione ampia per coprire esigenze sia generaliste sia molto specifiche.

Buone pratiche di installazione

Per i reed-switch, montare su materiali non ferromagnetici aiuta a mantenere la distanza di intervento prevista dal datasheet. Se devi “separare” sensore e magnete con una parete o un pannello, assicurati che il materiale non sia magnetico: in molti casi il campo attraversa agevolmente plastiche e legni, consentendo un montaggio protetto.

Allinea correttamente sensore e magnete per massimizzare la ripetibilità: una scorretta angolazione o un gioco meccanico eccessivo può portare a interventi incerti. In più, considera l’onnipolarità di alcuni modelli: rilevano sia il polo Nord sia il polo Sud, semplificando l’installazione quando la polarità del magnete non è definita.

Gestione dei cavi: proteggi i conduttori da manomissioni e vibrazioni, usa pressacavi e diodi di ricircolo quando piloti relè (per proteggere transistor o SCR dal picco induttivo). In architetture di sicurezza, i cavi dei sensori devono essere nascosti o canalizzati in modo sicuro.

Ambiente operativo: molti sensori sono progettati per resistere a polvere e umidità, ma verifica sempre le specifiche del modello. Una scelta coerente con l’ambiente reale riduce falsi allarmi e fermi impianto.

I sensori magnetici offrono un mix di semplicità, affidabilità e flessibilità che li rende appetibili in tantissime applicazioni: dalla porta del magazzino al pistone pneumatico, dai circuiti di allarme a basso consumo ai controlli di velocità con effetto Hall. Con la selezione giusta (tecnologia, portata, cabinet e interfacce) e una posa attenta, si ottengono sistemi precisi, scalabili e facili da manutenere anche quando i punti di misura diventano numerosi o l’ambiente è impegnativo.