- Il diabete è eterogeneo: tipo 1, tipo 2, prediabete e gestazionale richiedono approcci diversi.

- Sintomi spesso silenziosi nel tipo 2; diagnosi con HbA1c, glicemia a digiuno e OGTT.

- Stile di vita, farmaci e monitoraggio riducono complicanze cardiovascolari, renali e oculari.

Capire il diabete oggi è fondamentale: parliamo di una condizione cronica diffusissima che, se non trattata, può aumentare il rischio di malattie cardiache, danni ai nervi, problemi renali e perdita della vista. La chiave è riconoscere sintomi, cause e strategie efficaci di prevenzione e trattamento, perché intervenire presto fa davvero la differenza.

Non esiste un’unica “faccia” del diabete: ne esistono diversi tipi e ciascuno si comporta in modo diverso. Il punto comune è l’iperglicemia (troppo zucchero nel sangue), dovuta a insulina insufficiente o a un uso inefficace dell’insulina da parte dell’organismo. Detto in parole semplici: la “benzina” (glucosio) c’è, ma non entra bene nelle cellule per essere usata come energia.

Panoramica: che cos’è il diabete e quali sono i tipi

Il diabete mellito è un gruppo di condizioni metaboliche in cui la regolazione del glucosio ematico non funziona come dovrebbe. La glucosa è la principale fonte di energia per muscoli, tessuti e cervello, e la sua gestione dipende dall’insulina, un ormone prodotto dal pancreas.

Le forme croniche più note sono il diabete di tipo 1 e il diabete di tipo 2. Esistono anche condizioni “di confine” e temporanee, come la prediabete (glicemia più alta del normale ma non ancora da diabete) e il diabete gestazionale (che compare in gravidanza e spesso si risolve dopo il parto).

Nel tipo 1 il sistema immunitario distrugge per errore le cellule pancreatiche che producono insulina: si produce poca o nessuna insulina, e servono iniezioni o pompe d’insulina a vita. Nel tipo 2, il più frequente, il corpo non usa bene l’insulina e/o non ne produce abbastanza; stile di vita, predisposizione genetica e sovrappeso giocano un ruolo decisivo.

La prediabete può evolvere verso il tipo 2 se non si interviene su dieta, attività fisica e peso corporeo. Il diabete gestazionale aumenta i rischi durante la gravidanza e può predisporre madre e figlio al tipo 2 negli anni successivi.

Sintomi: come si manifesta e quando farsi visitare

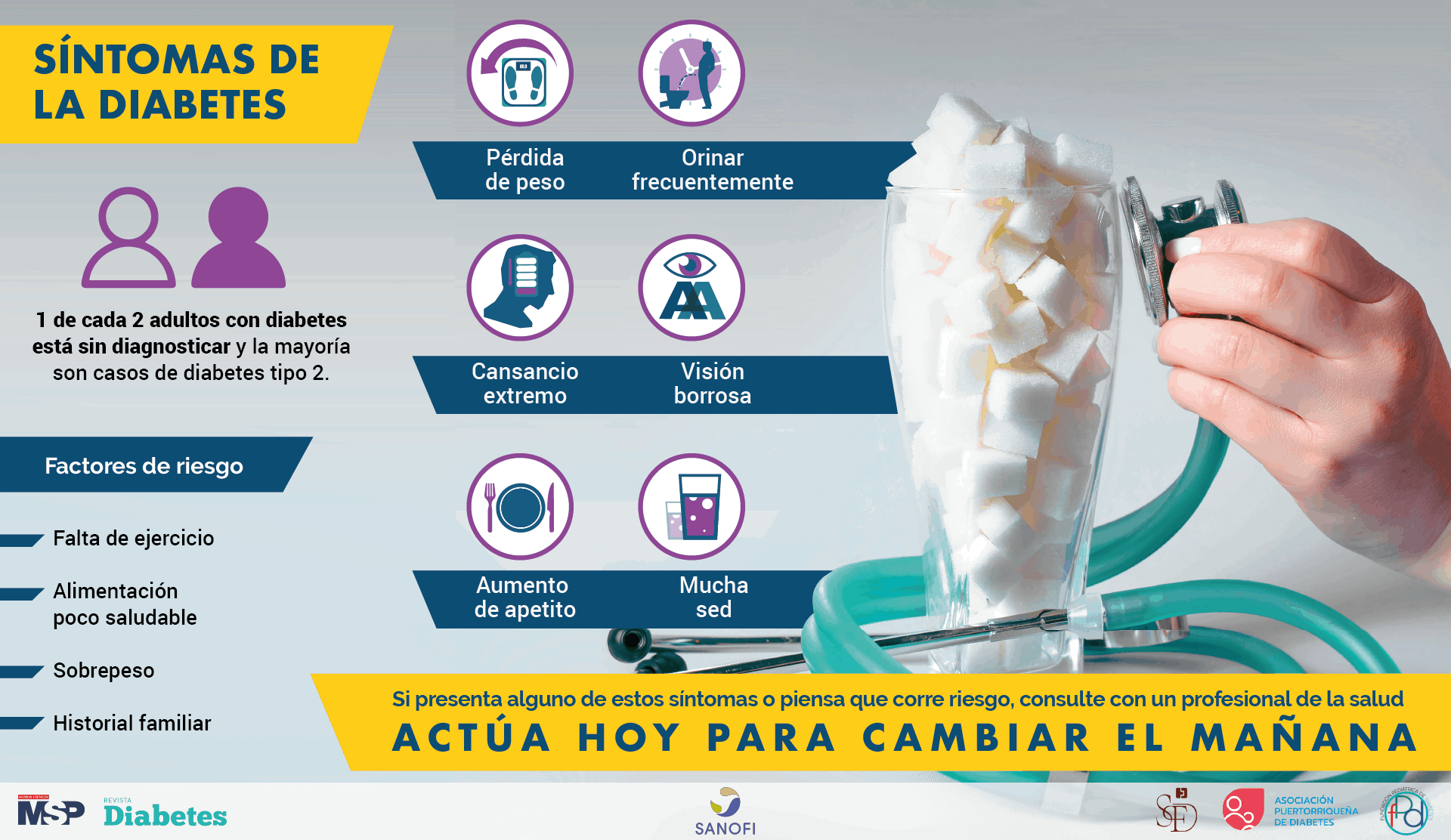

I segnali possono variare in intensità e comparire gradualmente (specie nel tipo 2) o in modo brusco (più tipico del tipo 1). Molte persone con prediabete o diabete di tipo 2 non notano nulla per anni, finché non emergono complicanze.

- Sete intensa e bisogno di urinare spesso

- Aumento dell’appetito

- Stanchezza, debolezza, irritabilità

- Vista offuscata

- Ferite che guariscono lentamente

- Infezioni ricorrenti (pelle, gengive, area genitale)

- Perdita di peso non voluta

- Presenza di chetoni nelle urine (quando manca insulina sufficiente)

- Formicolii o intorpidimento di mani e piedi

Nel dubbio, non aspettare: se sospetti diabete per te o per tuo figlio, contatta il medico. Dopo la diagnosi, è cruciale un follow-up stretto finché la glicemia non è stabile.

Cause e meccanismi: insulina, glucosio e perché sale lo zucchero nel sangue

Per capire il diabete serve una rapida bussola. L’insulina, prodotta dal pancreas, permette al glucosio di entrare nelle cellule; quando la glicemia scende, anche l’insulina si riduce. Se l’insulina manca o non funziona bene, il glucosio resta in circolo e si accumula nel sangue.

Il glucosio proviene dal cibo e dal fegato. Il fegato immagazzina glucosio come glicogeno e lo rilascia quando serve (per esempio tra un pasto e l’altro). Nel diabete, questa fine regolazione viene meno o è insufficiente.

Le cause del tipo 1 sono immunitarie: il corpo attacca le cellule beta del pancreas. Si ipotizzano fattori genetici e ambientali (ad esempio infezioni virali), ma non c’è ancora un modo certo per evitarlo. Nel tipo 2 entrano in gioco familiarità, età, sovrappeso, sedentarietà e altre condizioni mediche che aumentano la resistenza all’insulina.

Fattori di rischio principali

Il rischio varia in base al tipo di diabete. La familiarità incide in tutti i tipi, ma in maniera diversa.

- Tipo 1: predisposizione genetica, presenza di autoanticorpi (non tutti svilupperanno la malattia), possibili trigger ambientali; incidenza più alta in alcune aree geografiche

- Tipo 2: sovrappeso/obesità, età ≥ 45 anni, sedentarietà, ipertensione, dislipidemia, prediabete, sindrome dell’ovaio policistico, storia di diabete gestazionale, alcune etnie (ad esempio latino-americani, afrodiscendenti, nativi americani, asiatici)

- Gestazionale: eccesso di peso prima o durante la gravidanza, resistenza insulinica, fattori genetici ed etnici

Ricorda: anche se non puoi cambiare età o geni, puoi migliorare molti fattori modificabili (attività fisica, dieta, peso, fumo).

Complicazioni: cosa può succedere se la glicemia resta alta

Le complicanze si sviluppano di solito nel tempo, tanto più rapidamente quanto peggiore è il controllo glicemico. Un’iperglicemia cronica danneggia vasi sanguigni e nervi, con conseguenze anche gravi.

- Cuore e vasi: coronaropatia con angina, infarto, ictus, aterosclerosi

- Neuropatia diabetica: formicolio, bruciore o dolore (soprattutto a piedi e mani); disturbi digestivi (nausea, diarrea/stipsi); disfunzione erettile

- Nefropatia diabetica: danno ai glomeruli renali fino a insufficienza renale

- Retinopatia diabetica: danni ai vasi della retina, rischio di cecità

- Piede diabetico: minor flusso di sangue e neuropatia aumentano ulcere, infezioni e rischio di amputazioni

- Pelle e bocca: più infezioni batteriche e micotiche

- Udito: maggiore probabilità di ipoacusia

- Cognizione: il tipo 2 è associato a più rischio di demenza, inclusa malattia di Alzheimer

- Salute mentale: depressione più frequente con impatto sull’autogestione

Nel diabete gestazionale, la glicemia non controllata può causare nel neonato macrocosmia (crescita eccessiva), ipoglicemia subito dopo la nascita, maggiore rischio di tipo 2 in futuro e, nei casi più gravi, morte prima o poco dopo il parto. Nella madre aumentano i rischi di preeclampsia e di ripresentazione del diabete gestazionale in gravidanze successive.

Diagnosi: esami di laboratorio e controlli utili

La diagnosi si basa su analisi del sangue. Tre test cardine sono ampiamente utilizzati:

- Emoglobina glicata (HbA1c): ≥ 6,5% (in due misurazioni) suggerisce diabete

- Glicemia a digiuno: normale ~70–100 mg/dl; ≥ 126 mg/dl indica diabete

- Curva da carico orale di glucosio (OGTT): si beve una soluzione zuccherata e si misura la glicemia a intervalli; valori elevati confermano il disturbo

Oltre alla diagnosi, servono valutazioni accessorie per intercettare complicanze: profilo lipidico, funzione renale (anche microalbuminuria), visita oculistica, controlli ai piedi e, quando indicato, ricerca di chetoni nelle urine.

Trattamento: cosa cambia tra tipo 1 e tipo 2

Nel tipo 1 il cardine è fornire l’insulina necessaria. L’insulina non si assume per via orale (verrebbe degradata nello stomaco), quindi si utilizza per iniezione o con microinfusore.

- Tipi di insulina: rapida, regolare (breve), intermedia (NPH), prolungata

- Obiettivo: mantenere la glicemia il più possibile vicino al range target

- Supporti: educazione nutrizionale, attività fisica costante, monitoraggio frequente

Nel tipo 2 si parte quasi sempre da cambiamenti intensivi dello stile di vita (alimentazione, movimento, peso). Se non basta, si introducono farmaci come la metformina; possono aggiungersi sulfaniluree, inibitori SGLT2 e – quando necessario – insulina. Spesso sono indicati anche farmaci per la pressione e statine per il rischio cardiovascolare; in alcuni casi l’aspirina è valutata dal medico.

La terapia va personalizzata. Chi usa insulina rapida prima dei pasti può adattare dose e timing al contenuto di carboidrati della singola porzione, contando i grammi di carboidrati. La classica distribuzione in 5–6 mini-pasti con carboidrati ha senso soprattutto con schemi a dosi fisse di insulina intermedia o pre-miscelata; con altre strategie (basal-bolus, farmaci non insulinici) servono approcci diversi.

Alimentazione e consigli dietetici

Non esiste una “dieta per diabetici” valida per tutti, ma l’alimentazione è un pilastro della cura con un impatto pari o superiore a molti farmaci su glicemia, lipidi e pressione.

La pianificazione dei pasti è individuale: si considerano preferenze, cultura alimentare, terapia e obiettivi di peso. I carboidrati vanno calibrati in quantità e qualità (integri, ricchi di fibra, a basso indice glicemico quando possibile).

Modelli alimentari con evidenze favorevoli includono la dieta mediterranea, schemi prevalentemente vegetali (ad es. vegetariano/vegano ben pianificato) e la dieta DASH (utile anche per l’ipertensione). Da limitare: alimenti ultra-processati, zuccheri liberi, farine raffinate, grassi trans e, per quanto possibile, grassi saturi.

Una nota pratica spesso dimenticata: non esistono “alimenti proibiti” in senso assoluto; conta il quadro complessivo e la coerenza con gli obiettivi metabolici. L’educazione alimentare e una prescrizione nutrizionale adeguata valgono oro.

Prevenzione: cosa puoi fare davvero

Il diabete di tipo 1 al momento non si può prevenire. Per il tipo 2 e la prediabete, invece, le scelte di vita spostano l’ago della bilancia.

- Muoviti di più: almeno 150 minuti a settimana di attività aerobica moderata (per esempio camminata a passo svelto); se serve, fraziona in mini-sessioni

- Mangia meglio: più fibra, verdure, frutta, cereali integrali; taglia zuccheri aggiunti e grassi saturi

- Perdi peso in eccesso: anche il 5–7% di calo ponderale riduce il rischio; in gravidanza non puntare al dimagrimento, ma a un aumento di peso adeguato indicato dal medico

- Non fumare e limita l’alcol

Nei soggetti ad alto rischio (prediabete, obesità, precedenti di diabete gestazionale), la metformina può essere considerata dal medico come supporto alla prevenzione del tipo 2. Se hai prediabete, controlla la glicemia almeno annualmente.

Gestione quotidiana e monitoraggio

Servono controlli costanti. La glicemia va monitorata con frequenza adeguata al tipo di terapia (anche 4 volte al giorno o tramite sistemi di monitoraggio continuo del glucosio – CGM – per ridurre il rischio di ipoglicemia e variabilità).

L’HbA1c si misura periodicamente per avere un “film” degli ultimi mesi. Integra il monitoraggio con visite periodiche per occhi (retinopatia), reni (esami di urine e funzione renale), piedi (neuropatia/vasculopatia) e profilo cardiovascolare.

Piccoli gesti quotidiani fanno la differenza: controlla i piedi ogni giorno per individuare subito tagli, vesciche o calli; mantieni la pelle idratata e usa calzature adatte. Qualsiasi cambiamento della vista richiede valutazione oftalmologica.

Altre buone pratiche: idratati a sufficienza, cura il sonno, gestisci lo stress. Ridurre l’alcol e bilanciare i grassi nella dieta sostiene il cuore e facilita il controllo glicemico.

Diabete e gravidanza (gestazionale): attenzioni speciali

La resistenza all’insulina aumenta naturalmente nel terzo trimestre per effetto ormonale. Se il pancreas non copre il fabbisogno, compare il diabete gestazionale. È più probabile in presenza di sovrappeso o eccessivo aumento ponderale in gravidanza.

Il piano di cura punta su alimentazione adeguata, attività fisica compatibile e monitoraggio. Dopo il parto, la glicemia di solito si normalizza, ma resta un rischio aumentato di tipo 2 negli anni seguenti: sono essenziali controlli periodici e sani stili di vita.

Altre cause meno comuni di iperglicemia e diabete

Oltre a tipo 1, tipo 2 e gestazionale, esistono forme più rare. La diabete monogenica (ad es. MODY o neonatale) deriva da mutazioni singole; alcune malattie (fibrosi cistica, emocromatosi) e sindromi ormonali (Cushing, acromegalia, ipertiroidismo) possono causare diabete.

Traumi o rimozione del pancreas, alcuni farmaci (glucocorticoidi, alcuni diuretici, antipsicotici, antiretrovirali, ecc.) e la niacina possono alzare la glicemia. Le statine aumentano leggermente il rischio di diabete, ma i benefici cardiovascolari superano nettamente questo rischio: non sospenderle senza parere medico.

Test, esami e percorsi di valutazione

I laboratori offrono un ampio ventaglio di analisi per inquadrare lo stato metabolico: pannelli glicemici, profili lipidici, esami renali, oltre a test per chetoni e, quando indicato, autoanticorpi nel sospetto di tipo 1. In centri specializzati si trovano anche test genetici e nutrizionali (intolleranze, sensibilità alimentari, stato vitaminico) utili in inquadramenti complessi, sempre su consiglio del medico.

Un percorso di valutazione ben fatto è il primo passo per scegliere il trattamento giusto: diagnosi accurata, obiettivi condivisi e monitoraggio strutturato sono la base per stare meglio nel quotidiano e ridurre i rischi a lungo termine.

Stile di vita: suggerimenti pratici che funzionano

Punta a un piatto semplice e bilanciato: verdure in abbondanza, cereali integrali, legumi, frutta, proteine magre (pesce, pollame, latticini magri) e buoni grassi (olio d’oliva, frutta secca). Riduci carni processate, farine raffinate, snack industriali e bevande zuccherate.

Conta ciò che mangi, ma senza ossessioni: impara a riconoscere le porzioni, pianifica i pasti e usa il conteggio dei carboidrati se sei in terapia insulinica prandiale. Chiedi il supporto di un dietista per cucire la strategia su misura.

L’attività fisica è un farmaco naturale. L’esercizio aerobico regolare abbassa la glicemia, migliora la sensibilità all’insulina e rafforza cuore e vasi. Parti gradualmente, annota come reagisce la glicemia e, se assumi ipoglicemizzanti, confrontati con il team curante per eventuali aggiustamenti.

Ricorda infine la dimensione psicologica: ansia e depressione possono rendere più difficile la gestione del diabete. Se serve, coinvolgi psicologo o educatore in diabetologia: chiedere aiuto è un atto di cura verso di te.

Il diabete richiede costanza ma ripaga: un buon controllo glicemico riduce il rischio di complicanze, migliora energia e qualità di vita, e ti restituisce libertà nelle scelte quotidiane. Con diagnosi precoce, alimentazione intelligente, movimento e le cure giuste, il quadro cambia davvero in meglio.