- La divinazione mesopotamica univa pratiche popolari (lecanomanzia, aleuromanzia, libanomanzia) e tecniche d’élite (epatoscopia, astrologia di corte).

- Gli astri guidavano il destino del re: novilunio, eclissi e fenomeni celesti generavano presagi e rituali apotropaici dedicati.

- Serie enciclopediche di presagi e corporazioni sacerdotali strutturavano una “teoria del possibile” diffusa in tutto il Vicino Oriente.

- Accanto alla tecnica, il profetismo estatico (Mari, Arbela) offriva oracoli in trance, integrandosi con riti di purificazione e sostituzione.

Nel mondo mesopotamico, interrogare il futuro non era un capriccio ma una necessità vitale, intrecciata con politica, agricoltura e salute. La divinazione, intesa come canale di comunicazione con le potenze sovrannaturali, accompagnava ogni scelta strategica: acquistare un terreno, intraprendere un viaggio d’affari, celebrare un matrimonio o scendere in guerra. Eppure non tutti potevano permettersi lussuose cerimonie con sacrifici animali, officianti specializzati e consulti formali.

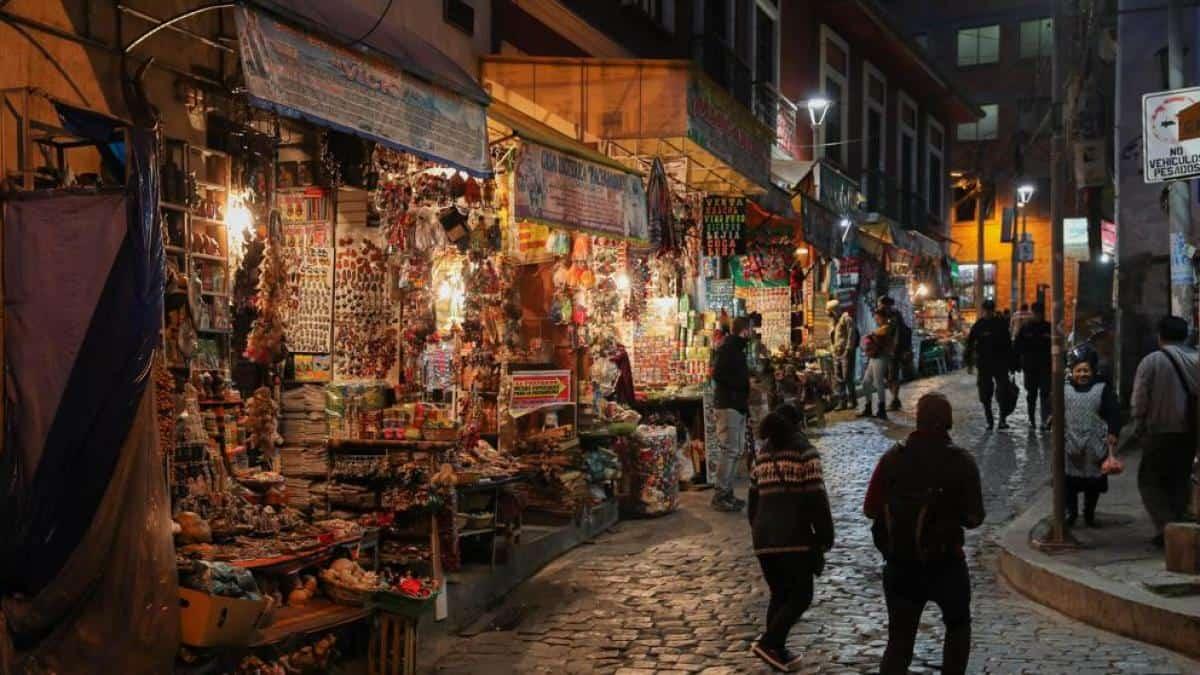

Accanto ai riti più costosi, fiorirono pratiche “domestiche” e accessibili: interpretare l’olio in acqua (lecanomanzia), leggere i segni nella farina (aleuromanzia) o negli arabeschi del fumo d’incenso (libanomanzia). Queste arti “leggere”, pur meno celebri della lettura del fegato, furono decisive per ampliare la partecipazione sociale al sapere oracolare, e non di rado sfuggirono alle biblioteche reali, rimanendo nel vivo delle comunità.

Magia, ordini religiosi e il confine tra bene e male

La Mesopotamia conobbe un ventaglio di pratiche trasformative: la magia, con i suoi incantesimi ed esorcismi, e la divinazione tecnica, con i suoi repertori di presagi. Stregoni socialmente devianti (percepiti come pericolosi) convivevano con sacerdoti e indovini autorizzati, la cui attività mescolava liturgia, rituale e formule. Tra le divinità tutelari spiccavano Enki e suo figlio Asalluhi, considerati creatori della magia; sul fronte della salute, Nininsina e Gula impugnavano il potere dell’esorcismo contro malattie e demoni.

Il rapporto con le entità ostili oscillava tra il placarle e il combatterle. Si bruciavano effigi per contrastare streghe e incantatori, si offrivano vittime sostitutive (spesso un capro) al demone ritenuto responsabile di un male, e si recitavano scongiuri contro i “fantasmi” dei defunti. Gli obiettivi variavano: protezione, guarigione, successo commerciale, attrazione amorosa, fertilità dei campi. Gli dei Šamaš (dio-sole) e Adad (dio della tempesta) erano patroni della divinazione, custodi di un’arte trasmessa – si credeva – a sovrani di tempi antichi.

Tecniche “popolari”: acqua, farina e fumo

La lecanomanzia richiedeva un semplice recipiente d’acqua su cui colare poche gocce d’olio: i riflessi, le forme e i moti sulla superficie rivelavano messaggi. Nella aleuromanzia, il medium era la farina sparsa; nella libanomanzia, era il fumo d’incenso a “scrivere” nel vento trame interpretabili dall’esperto. Queste tecniche “a basso costo”, diffuse e adattabili, restituivano una risposta anche quando mancavano un animale da sacrificare o un indovino di corte.

Pur meno codificate rispetto alla lettura delle viscere, avevano logiche proprie: l’indovino osservava disposizione, intensità, direzioni, anomalie e rotture di pattern. La chiave stava nel collegare fenomeni visibili a un repertorio di casi, costruito per analogia ed esperienza, finendo per creare veri e propri manuali “pratici”.

Estipicina, fegato e il ruolo del baru

Nella gerarchia delle tecniche, primeggiava l’extipicina – in particolare la epatoscopia, l’esame del fegato dell’animale sacrificato (spesso un capretto). Il sacerdote-indovino, chiamato baru, leggeva segni, anomalie e conformazioni come indizi della volontà divina. Insieme ai modelli anatomici, circolavano enormi serie di presagi che sistematizzavano i casi osservati.

Le raccolte mesopotamiche rivelano che oltre due terzi dei testi divinatori trattavano di viscere e organi interni; il resto riguardava presagi tratti dalla cosiddetta “realtà morbida”: fumo, macchie d’olio, volo degli uccelli, fino a malformazioni di feti umani e animali, ritenute portatrici di segnali fortissimi per l’intero corpo politico.

Astrologia di corte: quando il cielo parla al re

A differenza di altre arti divinatorie, l’astrologia mesopotamica fu appannaggio della corona. Astronomi babilonesi e assiri operavano a beneficio del sovrano, monitorando con rigore la prima visibilità della falce lunare (novilunio), l’opposizione Sole-Luna, eclissi, piogge e tuoni. Da queste osservazioni dipendevano pronostici cruciali: guerra o pace, raccolti, inondazioni, salute del re e persino la sua morte in certi casi eclissali.

Gli esempi abbondano. Si riteneva, per esempio, che se Venere compariva al crepuscolo davanti al Sole, nel paese potevano scoppiare ribellioni o sopraggiungere carestie. In un rapporto attribuito a un astronomo chiamato Nabû-ahhē-iddin, si afferma che un alone lunare con due stelle visibili nel cerchio prometteva un regno molto longevo. Il cielo, insomma, scandiva la sorte del re come un calendario vivente.

Presagi “accidentali”: fenomeni atmosferici, animali e anomalie

La casistica mesopotamica comprendeva presagi prodotti da eventi naturali indipendenti dalla volontà umana: eclissi lunari (di regola nefaste), cambi di colore del Sole, scie e cadute di stelle, comete, temporali, fulmini. Anche la fauna parlava: il volo delle uccelli, il serpeggiare dei rettili, comportamenti anomali venivano registrati e interpretati a partire da associazioni stabilite.

Una parte significativa dei repertori verteva sulle malformazioni alla nascita. Formule del tipo “se manca la milza, carestia nel paese; se mancano i testicoli, rovina della semina del nemico” rivelano una griglia binaria di lettura: ciò che è eccessivo o abnorme presagisce potenza; ciò che è diminuito o assente prefigura perdita, disgregazione. Non erano credenze casuali, ma tassonomie coerenti, sperimentate e ampliate nel tempo.

Oniromanzia e oracoli notturni

I sogni occupavano un posto d’onore. Il sacerdote poteva ricevere l’oracolo dormendo accanto alla statua della divinità, come narra la tradizione su Gudea di Lagash (XXII sec. a.C.), che avrebbe ottenuto in sogno istruzioni architettoniche dettagliate per erigere il tempio cittadino. I sogni, insomma, non erano un linguaggio privato: costituivano un protocollo riconosciuto di consultazione.

Anche nella cultura israelitica e cananea, con cui la Mesopotamia dialogava, il sogno e l’estasi profetica avevano rilievo; il parallelo illumina un’intera ecologia religiosa del Vicino Oriente, fatta di trance, musica e oracoli performati in pubblico, con momenti di esaltazione che potevano sembrare “follia” ai contemporanei.

Rituali per neutralizzare il male: il grande manuale babilonese

Di fronte a un presagio sinistro, la risposta non era fatalistica. Un monumentale trattato babilonese, “Per allontanare il cattivo presagio” (circa 150 capitoli), codificava riti propiziatori: libazioni, fumigazioni, preghiere e incantesimi. L’obiettivo era trasferire, spegnere o reindirizzare il male annunciato: non cambiare il passato, ma rendere nullo il presagio.

Colpisce un rituale contro l’ululato ripetuto di un cane in casa (segno nefasto): si modellava un cane d’argilla, lo si avvolgeva con cuoio, gli si legava alla coda crine di cavallo. Sulla riva del fiume si allestiva un piccolo altare rivolto al Sole con pane, datteri, sciroppo e burro; si preparava un vaso per libazioni, due giare di birra e un braciere colmo di ginepro. La persona toccata dal presagio s’inginocchiava, sollevava la figurina e recitava tre volte un incanto a Šamaš, dichiarando di averla offerta come sostituto di tutto il male del proprio corpo. Dopo un secondo incanto rivolto al fiume, si gettava la figurina nell’acqua e si purificava l’interessato.

La logica è chiara: trasferire il male su un supporto sostitutivo e consegnarlo all’elemento che lo disperde (il fiume), sotto lo sguardo del Sole-giustizia. Questo schema ricorre in molti riti mesopotamici, con varianti di materiali, offerte e divinità invocate.

Corporazioni sacerdotali, testi e la “teoria del possibile”

Gli addetti ai presagi erano organizzati in corpi professionali spesso legati ai templi. I baru e gli altri specialisti consultavano serie sterminate di casi, ordinati per “se…, allora…”, vere miniere di precedenti. In esse, migliaia di voci registravano l’evento e il suo esito, per consentire previsioni per analogia controllata.

Questa sistematizzazione generò – secondo la storiografia – una “teoria del possibile” già in età accadica, cioè un modo di pensare il futuro come spazio di varianti regolato da connessioni tra segni e conseguenze. I testi, copiati dal tardo paleobabilonese fino all’età seleucide, circolarono ben oltre la Mesopotamia: Susa (Elam), Nuzi, Hattuša (capitale ittita), Qatna e Ḫaṣor in Siria-Palestina, a riprova di una koinè intellettuale largamente condivisa.

La massa documentaria è impressionante: “trattati” fondamentali, compendi, modelli anatomici. In ambito ugaritico, per esempio, sono noti modelli di fegato e polmone con iscrizioni, usati durante i sacrifici in situazioni di emergenza pubblica (assedi, attacchi) o in consulti privati (eclissi, presagi domestici).

Profetismo estatico: Mari, Arbela e le voci degli dèi

Oltre alla divinazione tecnica, esisteva una via non tecnica e estatica. A Mari, in ambiente cananeo e anche in Assiria, sono attestati profeti e profetesse che, in stato di trance, comunicavano messaggi divini in prima persona. Nella terminologia accadica, il majju era “in estasi”, lo eshshebu “colui che salta”, lo zabbu “quello in trance”, e la raggimtu la “proclamatrice” dell’oracolo: categorie che indicano posture corporee, vocalità e trasporto.

Ad Arbela, il tempio di Ištar ospitava uomini-profeti non strettamente cultuali; nei testi, la dea parla in prima persona per rassicurare i sovrani: promette di precederli e seguirli in battaglia, di scorticare i nemici e consegnarli al re. Un’altra parola-chiave è zaqīqu, un “soffio” che indica l’irruzione ispirante della divinità. Si trattava di una mistica di servizio pubblico, capace di intervenire su decisioni regali in corso d’opera.

Confronti regionali: Ittiti, Hurriti, Cananei, Ebrei, Iran

Nel mondo ittita e hurrita, magia e divinazione condividono molto con la Mesopotamia. Una peculiarità ittita è l’osservazione del comportamento di un serpente o di un pesce in una giara come base per presagi. Lì la magia agiva come protezione e purificazione, guidata spesso da una sacerdotessa (la “vecchia donna”). Si sacrificavano maiali e cani – animali religiosamente impuri ma efficaci negli incantesimi – e la magia nera era punita con la morte.

La religione cananea integrava fortemente la divinazione nel culto ufficiale. Le rivelazioni non dipendevano da solitari profeti visionari, bensì da pratiche rituali indotte. A Ugarit si distingue tra divinazione “regia” (anche necromantica) e professionale, con modelli d’organo iscritti nelle case degli operatori rituali. I presagi astrali ugaritici ricordano formule del tipo: “Se al terzo giorno la Luna si assottiglia ai due lati, i re saranno allontanati; se una stella cade al trentesimo, il nostro re non catturerà il nemico; se al novilunio la Luna si oscura, verrà la penuria”, e così via.

Tra gli ebrei (nebīm) e i cananei (nabīs) si attestano fenomeni di profetismo estatico con musica, danze e comportamenti eccentrici; il termine ebraico meshuggā‘ (“pazzo”) rivela come l’estasi apparisse ambigua. La musica era un catalizzatore: si ricorda un oracolo di Eliseo preceduto dalla richiesta di un suonatore. Alcuni studi moderni ipotizzano che essenze di ginepro o altri incensi potessero contribuire ai trance, ma le fonti restano caute.

Nel mondo iranico, la divinazione (sogni, stelle) e l’ordalia del fuoco sopravvissero alla riforma di Zoroastro, mentre la magia fu formalmente esclusa dal culto. Persistettero però residui: preghiere adoperate come incantesimi e contromisure “magiche” contro malefici. Si conoscono riferimenti a sostanze psicoattive d’origine sciamanica per esperienze estatiche, ma la loro diffusione concreta rimane oscura.

Astronomia applicata: categorie di segni e priorità regali

Nel sistema mesopotamico, gli astronomi di corte stilavano rapporti puntuali su: visibilità del primo spicchio lunare, opposizione Sole-Luna, eclissi, meteorologia celeste (piogge, fulmini). La posta in gioco era l’ordine del regno: inondazioni, carestie, esiti militari. Gli eclissi, in particolare, potevano prefigurare seri pericoli per il sovrano, attivando rituali sostitutivi per “spostare” il bersaglio del male su un capro espiatorio rituale o su un “re fittizio”.

Per chiarezza, si possono distinguere grandi classi operative di presagi:

- Astronomici: Luna, Sole, pianeti (in primis Venere), eclissi, stelle cadenti, aloni.

- Meteorologici: tuoni, fulmini, tempeste, variazioni cromatiche del disco solare.

- Biologici: condotte animali (uccelli, serpenti), malformazioni neonatali.

- Rituali/indotti: fumo, olio su acqua, farine, estasi profetica.

Diffusione dei testi e case di copiatura

La tradizione scritta della divinazione si estese su vasta scala. Dal tardo periodo paleobabilonese fino all’epoca seleucide, i testi furono copiati e rielaborati, non solo in Mesopotamia. A Susa (Elam), a Nuzi, a Ḫattuša, a Qatna e a Ḫaṣor scribi formati in cuneiforme e lingue mesopotamiche riprodussero trattati e repertori, garantendo continuità e uniformità alla prassi.

Questi corpora, spesso organizzati in lunghe serie, sono “enciclopedie di casi” che permettevano al professionista di riconoscere pattern, formulare prognosi e proporre contromisure rituali. Non di rado, i compilatori aggiornavano le serie con eventi recenti, affinando la mappa del possibile con una casistica sempre più minuta.

Un mondo “professionale”: prassi, regole e valore sociale

L’esercizio della divinazione stava al crocevia tra esperienza, autorità e responsabilità. Gli indovini non erano visionari isolati: operavano in rete, in corporazioni, sotto la tutela di templi e della corte. La loro parola poteva far rimandare campagne, deviare carovane, scaglionare semine e raccolti; le preghiere e gli scongiuri facevano parte del toolkit, ma sempre come strumenti entro una grammatica condivisa.

Sul piano sociale, la divinazione offriva sicurezza e orientamento in un mondo percepito come pieno di segnali. La regola implicita era semplice e potente: “se un fenomeno straordinario precede un evento, la sua ricomparsa annuncia lo stesso tipo di esito”. Da qui il lavoro paziente di tassonomizzare eccezioni, estremi, direzioni favorevoli, proporzioni e difetti.

Voci estatiche fuori dalla Mesopotamia: un caso egiziano

Un racconto egiziano (il dossier di Wen-Amon, XI sec. a.C.) descrive a Biblo un sacerdote che, durante un sacrificio, viene afferrato dalla divinità e cade in estasi, chiamando l’inviato “del dio” e ordinando di condurlo al cospetto del principe. La scrittura geroglifica impiega un determinativo che indica convulsioni violente, e il soggetto è rappresentato come un giovane scriba in via d’iniziazione: un quadro che ricorda, per molti aspetti, i transiti estatici attestati in Mesopotamia e in Siria.

Una nota editoriale curiosa

In alcune tradizioni testuali moderne circolate insieme ai materiali antichi compaiono inserzioni redazionali del tutto estranee al contesto rituale, come una clausola di “restituzione/sostituzione entro 30 giorni” tipica del linguaggio commerciale contemporaneo. È un promemoria utile: i corpora che leggiamo oggi sono assemblaggi editoriali, e richiedono sempre attenzione filologica per distinguere il sostrato antico dagli innesti moderni.

Le bibliografie accademiche e i dossier di studio disponibili in rete (dispense, articoli, estratti) hanno contribuito a diffondere questi materiali, consolidando una base di confronto tra testi astrologici, serie di presagi e trattati rituali.

La trama che emerge da questo vasto mosaico non è un coacervo di superstizioni, ma un sistema coerente di gestione del rischio, negoziazione con il divino e costruzione di memoria. Dalla coppa d’acqua che riflette l’olio al bagliore di un alone lunare, dal fegato inciso di segni al cane d’argilla consegnato al fiume, la Mesopotamia ha lasciato un repertorio sofisticato di pratiche per dare forma all’incertezza, ispirando per secoli popoli vicini e tradizioni lontane.