- La legge zero rende la temperatura una grandezza transitiva: in equilibrio termico T è uguale tra i sistemi.

- Il trasferimento di calore avviene per conduzione, convezione e radiazione, con leggi e parametri propri.

- Nei sistemi chiusi vale ΣQ = 0: il calore ceduto è uguale a quello assorbito, utile per trovare T finale.

- Applicazioni chiave: HVAC, industria, elettronica, biomedicina e bilancio energetico della Terra.

L’equilibrio termico è uno di quei concetti che usiamo senza rendercene conto ogni giorno: basta pensare a una tazza di caffè caldo che, lasciata sul tavolo, si raffredda finché l’aria circostante e il liquido raggiungono la stessa temperatura. In termini fisici, significa che lo scambio di calore tra i corpi si è annullato perché le loro temperature si sono eguagliate, dando luogo a una condizione stabile. La temperatura uguale tra corpi in contatto è la firma inconfondibile di questa situazione.

Nel linguaggio della termodinamica, il calore è energia in transito che fluisce spontaneamente dal corpo più caldo verso quello più freddo finché il gradiente di temperatura si annulla. Questo meccanismo è alla base non solo delle esperienze quotidiane, ma anche di tecnologie industriali, sistemi di climatizzazione, processi biomedici e persino degli equilibri climatici del pianeta. Capire come si trasferisce il calore e i concetti di temperatura in termodinamica aiuta a progettare meglio, misurare con precisione e interpretare correttamente fenomeni naturali e tecnologici.

Che cos’è l’equilibrio termico

Quando due o più corpi a contatto termico smettono di variare la loro temperatura nel tempo, diciamo che si è instaurato l’equilibrio termico. In questa condizione, non c’è più flusso netto di calore tra i corpi, perché le temperature sono uguali e quindi viene meno il “motore” che spinge l’energia a trasferirsi. Sebbene a livello microscopico le particelle continuino a collidere e scambiarsi energia, il bilancio complessivo è nullo. Stessa temperatura implica assenza di scambio netto.

Legge zero della Termodinamica

La colonna portante dell’equilibrio termico è la Legge zero della Termodinamica: se due sistemi A e B sono ciascuno in equilibrio termico con un terzo sistema C, allora A e B sono in equilibrio termico tra loro. Questo principio stabilisce la transitività dell’equilibrio e giustifica l’uso della temperatura come grandezza che ordina gli stati termici. In simboli, se TA = TC e TB = TC, allora TA = TB.

Una conseguenza pratica è la possibilità di costruire e calibrare termometri: lo strumento (C) va in contatto con diversi sistemi e, se sta in equilibrio con entrambi, assegna loro la stessa lettura. La temperatura diventa così un indicatore coerente e confrontabile tra sistemi diversi.

Direzione del calore e meccanismi di trasferimento

Il calore fluisce spontaneamente dal più caldo al più freddo fino all’equilibrio: questo è sempre vero, non serve una “spinta” esterna. I tre canali attraverso cui avviene il trasferimento sono conduzione, convezione e radiazione, ciascuno con leggi e parametri caratteristici che ne quantificano l’efficienza. Capire il meccanismo dominante è cruciale per prevedere tempi, potenze e temperature di equilibrio.

Nella conduzione, tipica dei solidi, l’energia si trasferisce per interazione tra particelle vicine senza spostamento di massa. La relazione fondamentale è la legge di Fourier: Q = −k · A · (ΔT/Δx), dove k è la conducibilità termica, A l’area di sezione, ΔT la differenza di temperatura e Δx lo spessore del materiale. Qui il segno meno indica che il calore scorre verso temperature più basse. Maggiore k o ΔT significa flussi di calore più intensi.

La convezione avviene nei fluidi e coinvolge moto di massa: lo scambio si descrive spesso con la legge di raffreddamento di Newton, Q = h · A · (Ts − Tf), dove h è il coefficiente di convezione, Ts la temperatura della superficie e Tf quella del fluido. Il parametro h incorpora molti effetti (velocità del fluido, rugosità, proprietà termiche) e ne determina l’efficacia. Controllare h è centrale in progettazione termica.

La radiazione non richiede un mezzo materiale: l’energia viaggia sotto forma di onde elettromagnetiche. La potenza emessa da una superficie ideale è data dalla legge di Stefan–Boltzmann, Q = ε · σ · A · T4, con ε emissività del materiale (0–1) e σ costante di Stefan–Boltzmann. L’andamento alla quarta potenza rende la radiazione dominante ad alte temperature. Emissività ed area governano fortemente le perdite radiative.

Tra i parametri chiave figurano il coefficiente di convezione h, l’emissività ε, l’area di scambio A e la differenza di temperatura ΔT: questi quattro elementi, assieme alle proprietà dei materiali, determinano tempi e modalità con cui si raggiunge l’equilibrio. Ogni applicazione termica ruota attorno a questi fattori.

Calore sensibile e calore latente

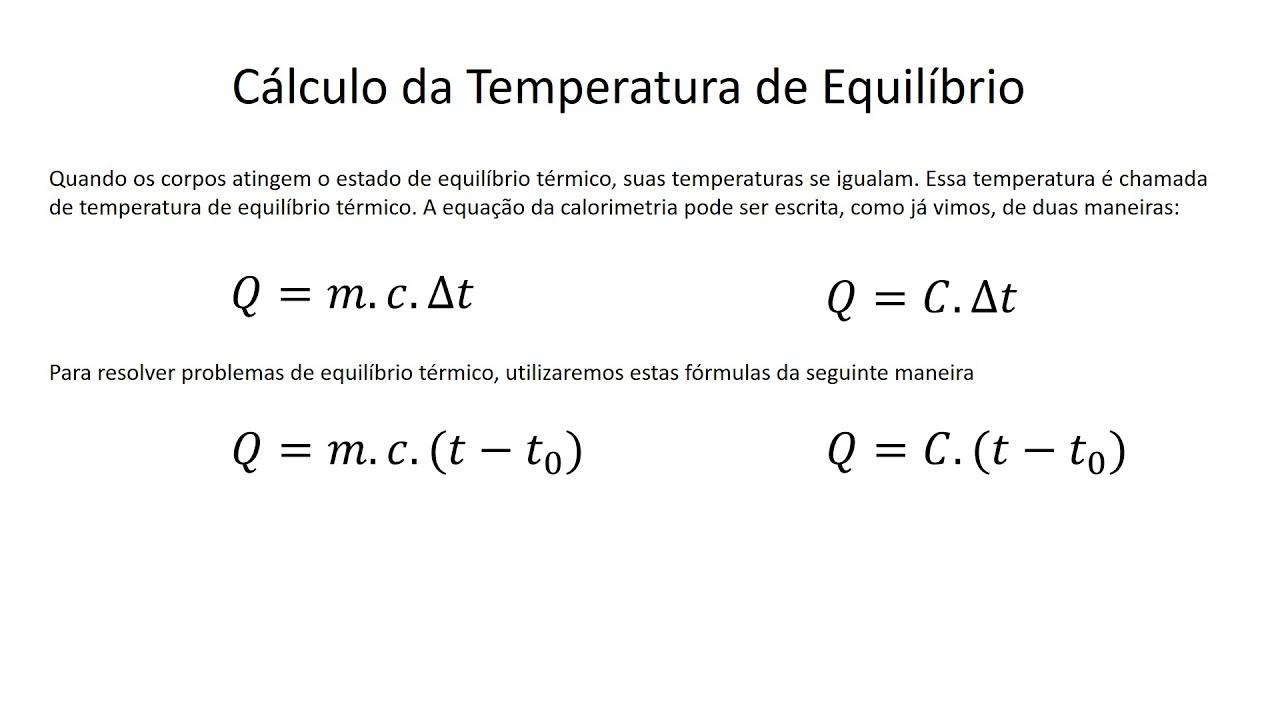

Quando la temperatura di un corpo cambia senza trasformazioni di fase, lo scambio è di calore sensibile e si calcola con Q = m · c · ΔT, dove m è la massa e c il calore specifico. Questo parametro indica quanta energia per unità di massa serve per variare la temperatura di 1 °C. Acqua e metalli hanno c molto diversi, e perciò si riscaldano/raffreddano a ritmi differenti. (vedi capacità calorifica e energia interna)

Se invece il corpo cambia stato fisico a temperatura costante (per sostanze pure), entra in gioco il calore latente, con Q = m · L, dove L è il calore latente specifico del passaggio (fusione, vaporizzazione, ecc.). In questi processi l’energia scambiata non modifica la temperatura ma la struttura microscopica. Derivare i bilanci termici reali richiede sommare parti sensibili e latenti.

Bilanci energetici e identità ΣQ = 0

In un sistema termodinamico chiuso o isolato (ovvero senza scambi con l’esterno o con pareti a capacità termica trascurabile), la conservazione dell’energia porta alla relazione ΣQ = 0: la somma algebrica di tutti i calori scambiati tra i sottosistemi è nulla. In altre parole, il calore ceduto da alcuni corpi è interamente assorbito dagli altri. Questa identità è la base per calcolare temperature di equilibrio.

Spesso si indicano QC per il calore ceduto e QR per quello ricevuto, scrivendo QC + QR = 0 (con i segni coerenti), oppure |QC| = |QR| quando si lavora con moduli. L’ipotesi che il contenitore non assorba calore semplifica molto i calcoli. Nei calorimetri didattici si adotta proprio questa approssimazione.

Esempi pratici ed esercizi tipici

Un classico quotidiano: caffè caldo mescolato a latte freddo. Il caffè cede calore, il latte lo assorbe, finché la miscela raggiunge una temperatura intermedia. Se, ad esempio, supponiamo di avere 1,0 kg di acqua a 70 °C unita a 2,0 kg di acqua a 10 °C, usando Q = m · c · ΔT e ΣQ = 0 si trova una temperatura finale di 30 °C. La massa più grande a temperatura più bassa “trascina” la media verso il basso.

Un esercizio concettuale molto frequente elenca affermazioni del tipo: “in equilibrio termico i corpi hanno la stessa quantità di calore” oppure “il calore è trasferimento di temperatura”. La precisione terminologica è fondamentale: un corpo non “contiene calore”, ma energia interna; vedere le differenze tra calore e temperatura. Risultano corrette affermazioni come “in equilibrio termico la temperatura è la stessa” e “il calore è una forma di energia in transito”. Chiamare calore la temperatura è un errore concettuale.

Un altro quesito: se A è in equilibrio con B e B non è in equilibrio con C, la legge zero non permette di concludere che A sia in equilibrio con C. È possibile che A e C abbiano temperature uguali, ma non è garantito; ciò che sappiamo è solo che A e B condividono la stessa temperatura e che B e C no. Non sempre si può inferire lo stato di un terzo sistema.

Calcolo con cambi di fase: una tazza di tè (200 g) a 70 °C riceve 10 g di ghiaccio a −10 °C in un recipiente a capacità termica trascurabile. Dati: cacqua = 1,0 cal/(g·°C), cghiaccio = 0,5 cal/(g·°C), Lfus = 80 cal/g. Il ghiaccio assorbe Q1 = 10·0,5·10 = 50 cal per passare da −10 a 0 °C; poi Q2 = 10·80 = 800 cal per fondere; infine Q3 = 10·1·(Tf − 0) = 10 Tf per scaldarsi da 0 a Tf. Il tè cede Qtè = 200·1·(70 − Tf). Impostando la conservazione: 200(70 − Tf) = 50 + 800 + 10 Tf → Tf ≈ 62,6 °C. La fusione assorbe molta energia: il calo di temperatura del tè è moderato.

Equilibrio termodinamico: termico, dinamico e chimico

Si parla di equilibrio termodinamico quando in un sistema coesistono contemporaneamente tre condizioni: equilibrio termico (nessuna differenza di temperatura rispetto alle sorgenti con cui si scambia calore), equilibrio meccanico/dinamico (risultante delle forze esterne nulla) ed equilibrio chimico (massa, composizione e concentrazione costanti nel tempo). Solo la concomitanza dei tre rende l’equilibrio pienamente termodinamico.

Le trasformazioni si dicono reversibili se attraversano una successione infinita di stati di equilibrio termodinamico; nella pratica si adottano processi quasi–statici, che differiscono infinitesimamente da situazioni di equilibrio e permettono calcoli accurati. Gli stati di equilibrio si descrivono tramite coordinate termodinamiche come pressione, volume, massa, densità, temperatura e capacità termica. Queste variabili definiscono completamente lo stato macroscopico.

Applicazioni e contesti d’uso

Nell’ingegneria meccanica e nell’architettura, la comprensione dell’equilibrio termico guida il dimensionamento di sistemi di riscaldamento e raffrescamento efficienti, la scelta dei materiali e l’isolamento. Nella produzione industriale, gestire tempi e potenze termiche evita surriscaldamenti, ottimizza cicli e protegge impianti. Un bilancio termico accurato riduce costi e guasti.

In medicina, catene del freddo e protocolli di conservazione di tessuti e organi dipendono da ambienti in cui si raggiunge e mantiene un equilibrio controllato, ad esempio l’eutermia. In astrofisica e chimica atmosferica, essere in grado di leggere equilibri radiativi e termici aiuta a comprendere evoluzione stellare e fenomeni meteorologici. L’equilibrio termico guida modelli climatici e diagnostica.

Nel mondo dell’elettronica, la gestione dell’equilibrio termico è vitale: componenti sensibili possono danneggiarsi per surriscaldamento, dunque dissipatori, flussi d’aria e interfacce termiche spostano il sistema verso una temperatura di esercizio sicura. In natura, stabilità termiche locali favoriscono ecosistemi resilienti. Calore sotto controllo significa affidabilità e vita utile più lunga.

Curiosità operativa: in certi ambienti umidi le bevande calde si raffreddano più lentamente perché convezione ed evaporazione sono meno efficaci; e ricordiamo che gli iceberg galleggiano per differenza di densità tra ghiaccio e acqua, dettaglio che influisce su scambi di calore oceano–atmosfera. Dettagli di contesto modificano il percorso verso l’equilibrio.

Esperimenti e strumenti: il calorimetro

Per misurare l’equilibrio tra due corpi si usa spesso un calorimetro: recipiente adiabatico (isolerà il più possibile) con capacità termica approssimativamente trascurabile, come un contenitore rivestito di polistirene. Inserendo campioni a temperature diverse e misurando la variazione con un termometro, si può applicare ΣQ = 0 per ricavare calori specifici o temperature finali. Il calorimetro è il laboratorio dell’equilibrio.

In pratica si raccolgono dati di massa e temperatura iniziale dei componenti, si lascia evolvere fino alla temperatura comune e si usa Q = m · c · ΔT (più eventuale Q = m · L per cambi di fase) per chiudere i conti energetici. Una buona sigillatura e misure rapide migliorano l’accuratezza.

Errori comuni e punti fermi

Attenzione alla terminologia: calore non è temperatura e non è una proprietà contenuta da un corpo; è energia che passa da un sistema a un altro. Un’altra svista frequente è ignorare perdite verso l’ambiente o la capacità termica del contenitore, che possono alterare i risultati. Specificare bene le ipotesi del modello è essenziale.

Il calore scorre sempre spontaneamente dal corpo più caldo al più freddo; non esiste flusso spontaneo inverso, in accordo anche con il secondo principio della termodinamica. Per invertire la direzione serve lavoro esterno (frigoriferi, pompe di calore). La direzionalità del calore è un vincolo fisico non negoziabile.

Glossario essenziale

Equilibrio termico: stato stazionario in cui due o più sistemi a contatto non mostrano variazioni di temperatura nel tempo, quindi niente flusso netto di calore. Stessa temperatura, scambio nullo.

Calore: forma di energia in transito da T più alta a T più bassa; non è contenuto, ma trasferito. È il processo, non la “scorta”.

Conduzione: trasferimento in solidi per interazione tra particelle, senza moto di massa; legge di Fourier. Dipende da k, ΔT, area e spessore.

Convezione: trasferimento in fluidi con moto di massa; legge di Newton del raffreddamento e coefficiente h. Flussi d’aria e liquidi governano l’effetto.

Radiazione: trasferimento tramite onde elettromagnetiche; legge di Stefan–Boltzmann con emissività ε. Peso crescente ad alte temperature.

Energia interna: energia totale microscopica di un sistema; in equilibrio termico rimane costante se non c’è scambio con l’esterno. Non va confusa con il calore.

Emissività ed h: parametri rispettivamente radiativo e convettivo che quantificano l’efficienza di scambio; insieme all’area determinano le potenze disperse o assorbite. Numeri che fanno la differenza.

Equilibrio termico del pianeta

La Terra mantiene un bilancio energetico grazie all’equilibrio tra radiazione solare entrante, riflessione da parte di nuvole e oceani (albedo) e riemissione di radiazione termica verso lo spazio. La presenza dei gas serra (CO2, CH4, N2O) trattiene parte della radiazione infrarossa, riducendo le perdite e stabilizzando le temperature entro intervalli favorevoli alla vita. Senza questo effetto, oceani e superfici si raffredderebbero eccessivamente. (vedi l’importanza dell’atmosfera)

Oceani e grandi masse d’acqua, grazie all’elevato calore specifico, agiscono da serbatoi che smorzano le oscillazioni termiche, mentre regioni secche lontane dal mare mostrano forti escursioni tra giorno e notte. Porzioni di energia assorbita alimentano anche calori latenti nei cicli di evaporazione e condensazione, influenzando nubi e precipitazioni. Il pianeta cerca continuamente un equilibrio dinamico.

Tutti i fili tirati fin qui mostrano quanto l’equilibrio termico sia un’idea semplice ma potentissima: dal principio di transitività della legge zero ai dettagli di conduzione, convezione e radiazione; dal calcolo con Q = m·c·ΔT e Q = m·L alla regola ΣQ = 0 nei sistemi chiusi; dagli esperimenti in calorimetro alle applicazioni in ingegneria, medicina, meteorologia ed elettronica, fino al bilancio energetico della Terra. Pace termica e sapere come ci si arriva permette di progettare meglio, misurare con rigore e interpretare la realtà con più consapevolezza.