- Le forze intermolecolari e la polarità sono il fattore dominante: H‑bond > dipolo‑dipolo > dispersione.

- La temperatura di ebollizione cresce con massa e superficie, ma cala con la ramificazione.

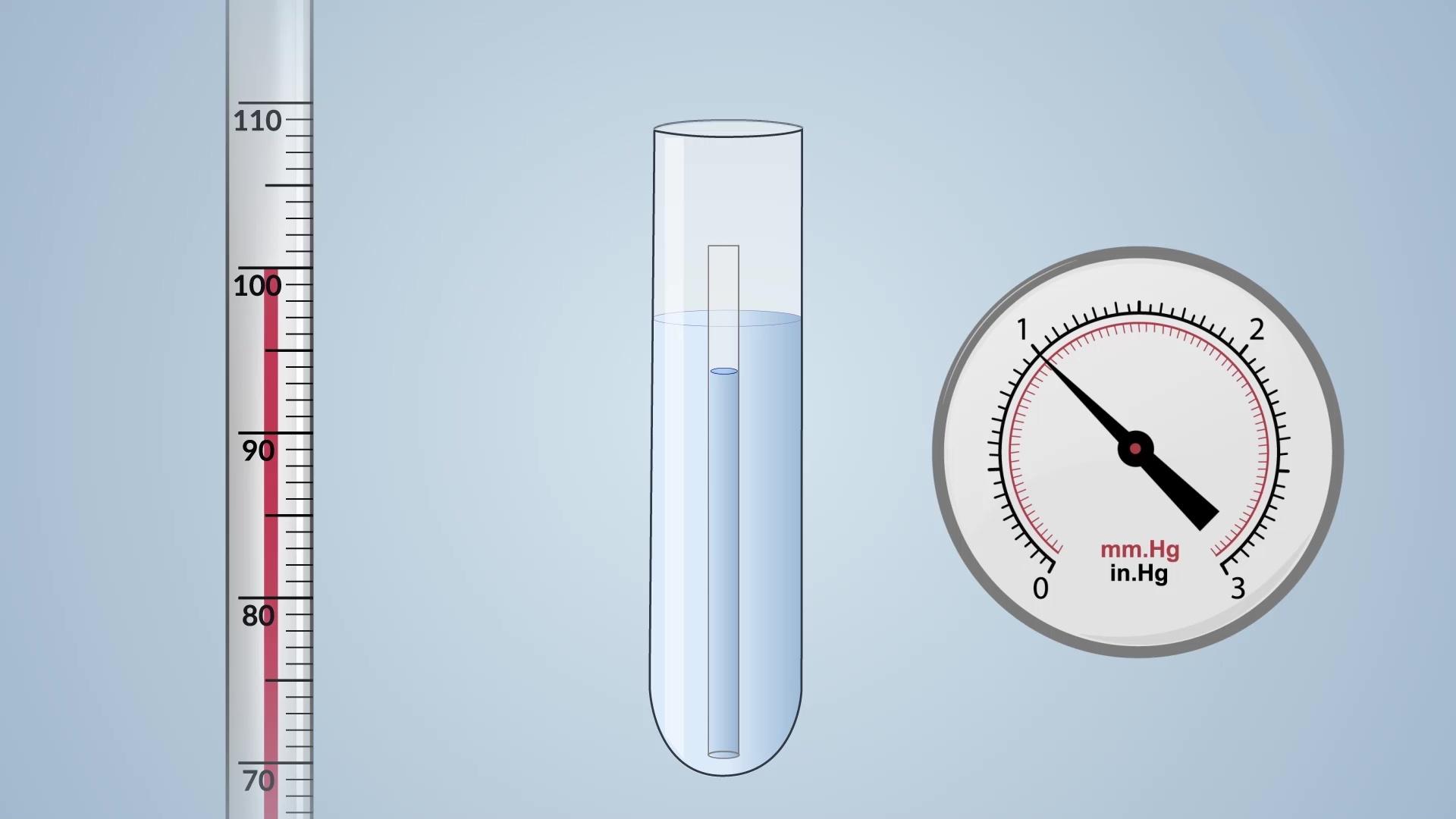

- La pressione sposta il punto di ebollizione: più bassa la pressione, più bassa la temperatura di ebollizione.

- Ordine tipico per gruppi funzionali (crescente): ammine < alcoli < acidi carbossilici < amidi.

Capire da cosa dipende il punto di ebollizione è fondamentale per prevedere il comportamento delle sostanze, scegliere i solventi giusti, progettare distillazioni e persino spiegare perché l’acqua bolle a temperature diverse in alta montagna rispetto al livello del mare. In chimica organica, il valore della temperatura di ebollizione si intreccia con le forze intermolecolari, la polarità, la dimensione e la forma delle molecole, oltre che con la pressione esterna e la purezza del campione.

Nel quotidiano il caso più famoso è l’acqua, che al livello del mare passa a vapore a 100 °C, ma il quadro si complica quando entrano in gioco composti organici con gruppi funzionali diversi. Alcuni, come gli alcoli e gli acidi carbossilici, fanno legami a idrogeno molto forti e quindi richiedono più energia per bollire; altri, come gli idrocarburi apolari, si affidano a deboli forze di dispersione e hanno punti di ebollizione più bassi. E non è finita: al crescere della catena carboniosa la temperatura di ebollizione tende ad aumentare, mentre la ramificazione la riduce in modo sensibile.

Che cos’è il punto di ebollizione

Il punto di ebollizione è la temperatura alla quale la pressione di vapore del liquido eguaglia la pressione esterna, tipicamente quella atmosferica. In quel momento si formano bolle di vapore in tutto il volume del liquido e l’evaporazione diventa rapida e macroscopica. Per molte sostanze pure, a pressione fissa, il punto di ebollizione è ben definito e riproducibile.

La pressione influenza direttamente il valore osservato: a pressioni più alte, servono temperature maggiori per eguagliare la pressione esterna; a pressioni più basse, la temperatura necessaria diminuisce. Ecco perché in alta quota l’acqua bolle sotto i 100 °C, con effetti pratici anche sui tempi di cottura.

Perché è importante in laboratorio e nell’industria

Nei laboratori di chimica, il punto di ebollizione è una proprietà chiave per l’identificazione e la purificazione. Tecniche come la distillazione semplice o frazionata separano i componenti di una miscela proprio in base alle loro temperature di ebollizione; una differenza anche di pochi gradi può permettere separazioni efficaci se gestita con colonne adatte.

In ambito industriale, dalla chimica fine al farmaceutico e all’alimentare, il controllo del punto di ebollizione consente di ottimizzare rese, consumi energetici e qualità del prodotto. La scelta del solvente per una sintesi o un’estrazione non è casuale: dipende anche dal suo punto di ebollizione e dalla pressione di esercizio.

Le forze intermolecolari e la polarità

Il tipo e l’intensità delle forze intermolecolari sono il fattore più incisivo nel determinare la temperatura di ebollizione. In generale, più queste interazioni sono intense, maggiore sarà l’energia richiesta per spezzarle e dunque più alto il punto di ebollizione. L’ordine di intensità, in prima approssimazione, segue la progressione: dipolo indotto (forze di dispersione) < dipolo-dipolo < legami a idrogeno.

Gli idrocarburi composti soltanto da carbonio e idrogeno sono sostanzialmente apolari, perché le elettronegatività di C e H sono simili: di conseguenza le loro molecole interagiscono soprattutto tramite forze di dispersione (dipolo indotto), deboli e a corto raggio. Per questo i loro punti di ebollizione sono relativamente bassi rispetto a molecole di massa comparabile che presentano eteroatomi come ossigeno o azoto.

Funzioni organiche come alcoli, chetoni, ammine, amidi, aldeidi e acidi carbossilici contengono atomi più elettronegativi e danno molecole polari. In tal caso aumentano le interazioni dipolo-dipolo e, quando presenti gruppi –OH o –NH, anche i legami a idrogeno. Gli alcoli, ad esempio, formano reti di legami a idrogeno tra l’ossigeno e l’idrogeno ossidrilico di molecole adiacenti, rendendo l’attrazione complessiva molto più forte rispetto a un idrocarburo di pari massa.

Questa regola si vede chiaramente confrontando coppie note: l’etano (idrocarburo) bolle a circa −88,4 °C, mentre l’etanolo (un alcol) a circa 78,3–78,5 °C; la differenza riflette l’enorme salto di intensità delle forze intermolecolari quando si passa da dispersione a legami a idrogeno.

Quando il confronto si fa a parità di “taglia” molecolare, l’effetto del tipo di forza emerge ancora meglio. Consideriamo tre casi con dimensioni paragonabili: metano (forze di dispersione), chetoni semplici (interazioni dipolo‑dipolo), acidi carbossilici (legami a idrogeno). La temperatura di ebollizione cresce nell’ordine metano < chetone < acido carbossilico, perché l’intensità delle attrazioni passa da debole a molto forte.

Dimensione molecolare e superficie di contatto

All’aumentare della massa molare e della superficie di contatto, il punto di ebollizione tende a salire. Molecole più grandi hanno nuvole elettroniche più deformabili (maggiore polarizzabilità) e superfici più estese che favoriscono interazioni di dispersione più intense e numerose.

Un esempio classico è la serie degli alcani: etano (30 g/mol) bolle a circa −88 °C, mentre il butano (58 g/mol) bolle vicino a 0,5 °C. La differenza non dipende da nuovi tipi di legame, ma dalla maggiore dimensione e superficie del butano, che aumenta l’energia richiesta per separare le molecole.

Lo stesso trend si osserva nella famiglia degli alcoli: metanolo 64,5 °C, etanolo 78,3–78,5 °C, propanolo 97,2 °C. Pur condividendo il gruppo –OH e quindi la capacità di legame a idrogeno, l’allungamento della catena carboniosa incrementa le interazioni complessive, facendo impennare il punto di ebollizione lungo la serie.

In sintesi, quando si confrontano composti dello stesso tipo, più atomi di carbonio spesso significano un punto di ebollizione maggiore, purché la struttura resti simile e non subentri un forte effetto di ramificazione che, come vedremo, spinge nella direzione opposta.

Ramificazione della catena e punto di ebollizione

La ramificazione riduce in genere il punto di ebollizione. A parità di formula bruta, una molecola più ramificata presenta una superficie di contatto efficace minore e tende ad impaccarsi peggio rispetto all’isomero lineare; il risultato è un indebolimento delle forze di dispersione tra molecole.

Un caso didattico è C5H12 (pentani): pur avendo la stessa formula molecolare, gli isomeri lineare e quelli ramificati mostrano temperature di ebollizione diverse proprio per l’effetto della forma. L’implicazione pratica è chiara: tra isomeri, quello più lineare di solito bolle più in alto.

Effetto della pressione atmosferica

La pressione è un fattore determinante: aumentando la pressione esterna, la sostanza richiede temperature maggiori per ebollire; diminuendola, bolle a temperatura inferiore. In alta montagna, dove la pressione atmosferica è più bassa, l’acqua raggiunge l’ebollizione sotto i 100 °C, allungando i tempi di cottura. Il principio è generale e vale per tutti i liquidi.

Per la fusione vale un’osservazione affine: in genere maggiore pressione innalza il punto di fusione perché il solido aumenta di volume passando a liquido. Esistono eccezioni, come l’acqua, che all’opposto diminuisce di volume fondendo; in questo caso una pressione più alta abbassa il punto di fusione.

Come si misura il punto di ebollizione in pratica

In laboratorio la misura si esegue spesso con un termometro immerso adeguatamente nel vapore sopra il liquido, riscaldando il campione fino a quando le bolle diventano stabili e la temperatura si mantiene costante. Quel plateau termico corrisponde al punto di ebollizione alla pressione del momento.

Per accuratezza, è essenziale controllare la pressione (o riportarla), usare campioni puri e vetro pulito, evitare sovrariscaldamenti e nucleazioni irregolari. Nella distillazione, la temperatura al collo della testa di distillazione è l’indicatore di riferimento; nella distillazione sotto vuoto, si riporta anche la pressione esercitata.

Punto di fusione vs punto di ebollizione e calori latenti

Il punto di fusione è la temperatura alla quale un solido passa a liquido (a una data pressione), mentre il punto di ebollizione riguarda il passaggio da liquido a gas. In entrambi i casi, durante il cambiamento di stato, la temperatura rimane costante: il calore fornito non aumenta la temperatura, ma rompe interazioni (fusione) o separa le molecole nel passaggio a vapore (ebollizione).

La quantità di calore per unità di massa necessaria alla transizione è detta calore latente: di fusione (Lf) per il solido-liquido e di vaporizzazione (Lv) per il liquido-gas. Si tratta di grandezze caratteristiche di ciascuna sostanza e dipendono dalla pressione. In tabelle dedicate si riportano valori di Lf, Lv e i corrispondenti punti di fusione ed ebollizione a pressione atmosferica.

Esempi e valori tipici

Tra i liquidi comuni, l’acqua bolle a 100 °C al livello del mare; l’etanolo a circa 78 °C e il benzene attorno a 80 °C. Questi numeri sono spesso usati come riferimenti rapidi per tarare aspettative sperimentali e scegliere set-point di processo.

Come visto, la polarità spiega scarti notevoli: l’etano (C2H6) ha un punto di ebollizione di circa −88,4 °C, mentre l’etanolo (C2H6O), grazie ai legami a idrogeno, si porta a circa 78,3–78,5 °C. Nella serie degli alcoli, metanolo 64,5 °C, etanolo 78,3–78,5 °C e propanolo 97,2 °C illustrano l’aumento legato alla crescita della catena.

Scelta del solvente in funzione del punto di ebollizione

In sintesi di laboratorio, scegliere un solvente con punto di ebollizione basso consente reazioni a temperatura moderata e rimozione rapida del solvente in rotavapor; al contrario, processi che richiedono alte temperature o periodi lunghi di riflusso si avvantaggiano di solventi a punto di ebollizione elevato. Le differenze di punti di ebollizione sono cruciali anche per distillazioni e estrazioni controllate.

Ordine dei gruppi funzionali: ammine, alcoli, acidi, amidi

Per molecole di dimensioni paragonabili, si osserva in generale la tendenza di punto di ebollizione crescente nel seguente ordine funzionale: ammine < alcoli < acidi carbossilici < amidi. Questa sequenza riflette la natura e la quantità dei legami a idrogeno e delle interazioni polari che ciascuna classe può stabilire.

Nelle ammine, i legami a idrogeno sono possibili ma in genere meno estesi e meno forti rispetto agli alcoli; negli alcoli, il gruppo –OH funge da dono e accettore di legami a idrogeno, intensificando le interazioni. Gli acidi carbossilici formano spesso dimeri stabilizzati da due legami a idrogeno, che innalzano in modo significativo il punto di ebollizione. Le amidi, infine, mostrano la combinazione di legami a idrogeno molto robusti e risonanza che rende il legame C–N parzialmente doppio, rafforzando le interazioni intermolecolari e spingendo il punto di ebollizione al top tra queste classi.

Quando contano purezza e impurezze

Un campione puro tende a presentare un punto di ebollizione netto e ripetibile, mentre impurezze o miscele mostrano spesso una fascia di ebollizione più ampia. Non a caso, la verifica del punto di ebollizione è una prova di qualità frequente per solventi e reagenti. Alcune impurezze possono persino innalzare il punto di ebollizione per effetto colligativo, ostacolando la formazione di vapore del solvente principale.

Le forze intermolecolari guidano la classifica: dispersione (dipolo indotto) < dipolo‑dipolo < legami a idrogeno, con il punto di ebollizione che aumenta al crescere dell’intensità delle interazioni. La dimensione conta: più grande è la molecola (e maggiore la polarizzabilità e la superficie), più alta di norma è la temperatura di ebollizione. La ramificazione la abbassa, perché riduce la superficie di contatto efficace. La pressione sposta il valore osservato: bassa pressione, ebollizione più precoce; alta pressione, ebollizione più tardiva. La purezza “affila” il valore, mentre le miscele allargano l’intervallo.

Applicando queste idee a casi reali, si spiegano senza sforzo i numeri classici: acqua 100 °C (al livello del mare), etanolo ~78 °C, benzene ~80 °C; etano −88,4 °C contro etanolo 78,3–78,5 °C; la serie degli alcoli metanolo 64,5 °C, etanolo 78,3–78,5 °C, propanolo 97,2 °C. E quando si confrontano le famiglie funzionali, l’ordine ammine < alcoli < acidi carbossilici < amidi ricalca la crescente capacità di stabilire legami a idrogeno robusti e cluster intermolecolari stabili.