- Dalle civiltà di Sumer ed Egitto a Grecia, India e Cina, la scienza antica unisce osservazione, calcolo e filosofia.

- Grecia e Alessandria consolidano ragione e classificazione; Medioevo e Rinascimento preparano la svolta copernicana e sperimentale.

- Nel XX secolo cambiano i confini della conoscenza: indeterminazione, paradigmi scientifici e approccio STS.

Nel raccontare la scienza dell’antichità ci si muove tra osservazioni meticolose del cielo, calcoli aritmetici, speculazioni filosofiche e pratiche tecniche ingegnose che hanno plasmato il modo in cui ancora oggi intendiamo la natura. Dalle ziggurat mesopotamiche ai laboratori della Biblioteca di Alessandria, passando per le botteghe degli artigiani e le scuole dei filosofi, l’antico sapere mescola religione, logica, esperienza e miti in un paesaggio intellettuale complesso e affascinante.

Prima che si affermasse il metodo scientifico moderno, le civiltà svilupparono approcci diversi: i Sumeri annotavano con precisione numeri e fenomeni, gli Egizi formarono medici specializzati, i cinesi compilarono cataloghi di invenzioni invidiabili, gli indiani perfezionarono il sistema decimale con lo zero, e i Greci trasformarono l’indagine in un esercizio di ragione che cercava cause e principi. Questa è la storia di come tutto ha preso forma, di tentativi riusciti e strade interrotte, di idee che hanno acceso altre idee per millenni.

Che cos’è la scienza antica?

Con “scienza antica” si intende l’insieme di pratiche e modi di conoscere la natura che precedono la rivoluzione scientifica europea dei secoli XVI e XVII; è un sapere che unisce osservazione, matematica e filosofia, spesso filtrati da cornici religiose, mitiche o magiche. La distinzione moderna tra scienza e filosofia non esisteva: per secoli l’indagine della natura si chiamò “filosofia naturale”.

Per molti studiosi, tutto ciò che viene prima del metodo sperimentale moderno rientra in questo contenitore. Altri preferiscono distinguere tra antichità e medioevo: nel mondo greco-romano si consolidò una razionalità argomentativa senza sperimentazione sistematica, mentre in età medievale l’indagine rimase strettamente intrecciata alle dottrine religiose, pur con sviluppi importanti in meccanica, ottica, astronomia e botanica.

Il definitivo cambio di rotta arrivò con il cosiddetto “giro copernicano”: l’eliocentrismo proposto da Nicolò Copernico scardinò l’ordine cosmico tradizionale e avviò una stagione nuova, quella della scienza moderna, culminata nei metodi di verifica e replicazione e nell’uso sistematico della matematica.

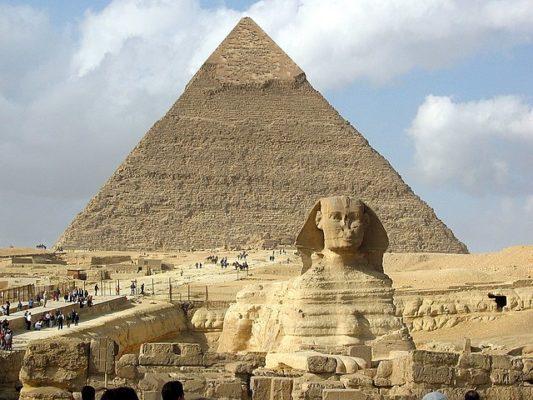

Prime civiltà: Mesopotamia ed Egitto

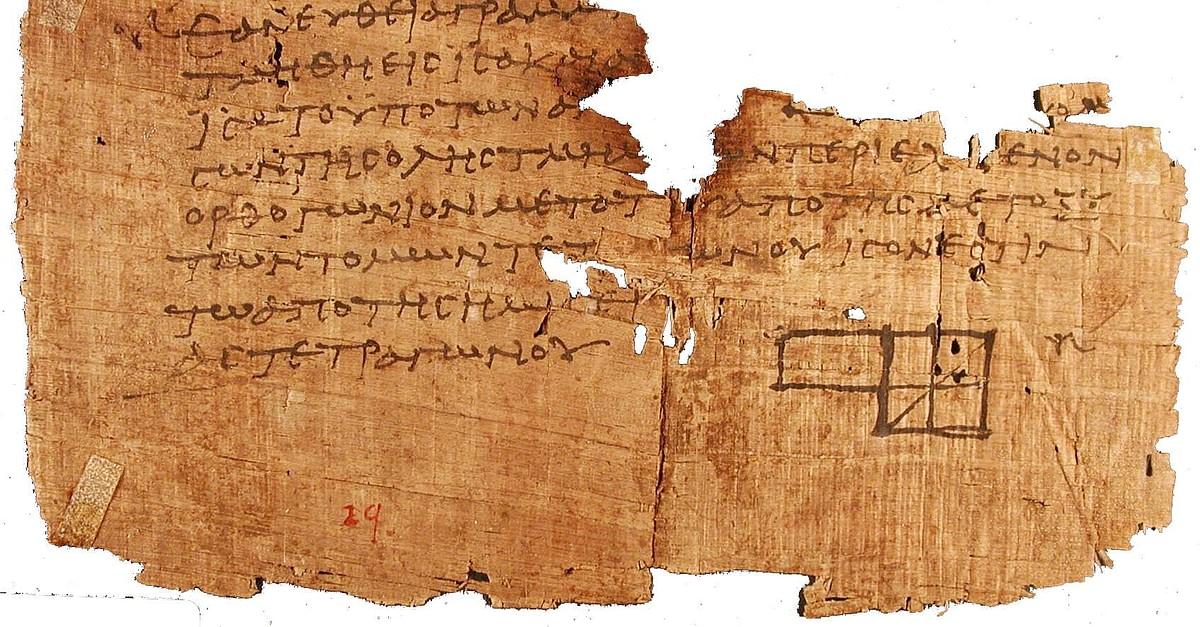

La matematica mesopotamica adottava un sistema sessagesimale: la nostra divisione di ore, minuti e secondi ne è un’eredità diretta. In parallelo, il mondo accadico, sumerico e poi babilonese sviluppò elenchi, lessici, tabelle e problemi scolastici, testimoniando un gusto per la classificazione che ispirerà secoli dopo gli “caldei” astrologi della tradizione medievale.

Sulle rive del Nilo, la medicina egizia spicca per varietà e pragmatismo. I papiri di Ebers, Kahun, Berlino e Smith documentano diagnosi, chirurgia (anche trepanazioni), ginecologia e farmacologia minerale e vegetale; nelle Casa della Vita i medici si specializzavano in oftalmologia, odontoiatria, traumatologia. L’influsso su Ippocrate e sulla tradizione greco-romana fu profondo.

Cina: tecnologia, invenzioni e contesto sociale

Alcuni studiosi, con una lettura di taglio socioeconomico, hanno descritto la Cina imperiale come esempio del cosiddetto “despotismo idraulico” o “modo di produzione asiatico”: le grandi opere idrauliche e l’organizzazione centralizzata riducevano gli incentivi a rivoluzioni produttive. Mark Elvin parlò di “trappola dell’equilibrio alto”: un sistema efficiente e stabile, ma poco propenso a trasformazioni radicali.

India: medicina, numeri e testi

In India si svilupparono precocemente medicina, metallurgia, costruzioni, cantieristica navale, cementi, vernici e tessili; da qui arriva il sistema decimale posizionale con lo zero, che giungerà in Occidente tramite il mondo arabo e diventerà la base del calcolo moderno. Matematici come Aryabhata hanno lasciato contributi duraturi.

In epoca moderna, il periodico Asiatick Researches (1788) e la crescita dell’editoria scientifica in lingue locali segnarono la diffusione del sapere; nel XX secolo figure come S. N. Bose, Meghnad Saha, J. C. Bose e C. V. Raman ottennero riconoscimento internazionale. Alcuni testi tradizionali menzionano i vimana e, nel trattato medievale Samarangana Sutradhara, macchine volanti alimentate da mercurio: si tratta di testimonianze letterarie che riflettono immaginari tecnologici, interessanti per la storia delle idee, non per una validazione tecnica in senso moderno.

Grecia antica: dai presocratici ad Aristotele

Con Eraclito il divenire diventò l’essenza stessa della realtà, mentre Parmenide e Zenone sostennero l’unità immutabile dell’essere. Empedocle, Anassagora, Leucippo e Democrito portarono avanti modelli compositivi della natura: celebre l’idea degli atomi indivisibili che costituiscono ogni cosa.

Nel solco etico-metodologico, Socrate propose un’arte del domandare; Platone sistematizzò nei dialoghi una ricerca sui concetti e sulle forme. Ippocrate applicò osservazione e metodo alla medicina, mentre Aristotele articolò una filosofia naturale capace di raccogliere, ordinare e spiegare i fenomeni.

Il metodo aristotelico rispondeva a quattro domande: causa materiale, formale, efficiente e finale; l’argomentazione era per lo più deduttiva, fondata su definizioni generali e sillogismi. Pur valorizzando l’osservazione, mancava l’esperimento come prova sistematica delle ipotesi. Teofrasto, suo allievo, proseguì il lavoro soprattutto in botanica.

I moderni definiscono così i passaggi del metodo scientifico: domanda, ricerca, ipotesi, esperimento, analisi, conclusione e comunicazione. Molti pensatori antichi percorsero solo in parte questo ciclo: spesso si passava dall’ipotesi alla conclusione. Nonostante gli errori, costruirono un corpus da cui attingere per secoli.

Età ellenistica e romana

Con i Tolomei fiorì la Biblioteca di Alessandria. Eratostene calcolò la circonferenza terrestre e disegnò carte del mondo conosciuto. Callimaco creò un catalogo bibliografico sistematico, mentre Archimede unì matematica e fisica, inventò il celebre “coclea” per sollevare l’acqua e gettò le basi della meccanica.

Erone di Alessandria, geniale ingegnere, progettò tra l’altro una macchina “distributrice” automatica e automi mossi da vapore e pesi. Aristarco formulò un modello eliocentrico, poi soppiantato; Ipparco introdusse la trigonometria, scoprì la precessione degli equinozi e, secondo molti, è legato al meccanismo di Antikythera, straordinario calcolatore analogico.

Plinio il Vecchio organizzò il sapere naturale in un’opera enciclopedica; Galeno strutturò la medicina a partire dall’anatomia e dalla fisiologia dell’epoca; Vegezio fece lo stesso per la veterinaria. L’Almagesto di Claudio Tolomeo resterà la guida dell’astronomia per più di un millennio.

Medioevo, Rinascimento e svolta copernicana

Tra Europa cristiana e mondo islamico, la scienza medievale rimase in gran parte sotto cornici teologiche che definivano ciò che si poteva pensare, pur con sviluppi significativi in ottica, meccanica e astronomia. In età scolastica, la dialettica fra Aristotele e Scrittura ordinò per secoli il dibattito.

Tra XIV e XVI secolo emerse una critica anti-aristotelica e anti-autoritaria: Guglielmo di Ockham e il nominalismo di Oxford, Niccolò Cusano, Luis Vives, Erasmo e Leonardo da Vinci promossero nuove prospettive. I matematici rinascimentali—Tartaglia, Stevin, Cardano e Viète—rinnovarono l’algebra e il calcolo.

In astronomia, Copernico e Tycho Brahe prepararono il terreno, e con Galileo la dinamica del moto ricevette una base sperimentale. L’esperimento delle due pietre lasciate cadere insieme, a dispetto dell’intuizione aristotelica, mostrò che raggiungono il suolo simultaneamente: un passaggio simbolico verso la scienza classica.

Francis Bacon promosse un nuovo metodo d’indagine, mentre la matematizzazione della natura divenne linguaggio privilegiato. Osservatori gesuiti—come documenta la storia delle loro strutture—contribuirono poi all’astronomia moderna. La lunga scia di questi cambiamenti porterà a rivoluzioni tecnologiche e industriali.

Dal determinismo alla probabilità: come cambia l’idea di scienza

Nel XX secolo la scienza abbandona l’ideale determinista assoluto del “demone di Laplace”: il principio d’indeterminazione di Heisenberg, i teoremi d’incompletezza di Gödel e i limiti impredicativi mostrano confini intrinseci della conoscenza e l’influenza dell’osservatore sulle misure.

La riflessione epistemologica si arricchisce: Popper sostiene la falsificabilità come criterio della scienza (conoscenza progressiva ma sempre confutabile), Kuhn legge la storia come successione di paradigmi e scienza normale, Feyerabend propone un “anarchismo metodologico” senza criteri rigidi di demarcazione.

Nascono gli studi Scienza, Tecnologia e Società (STS), che mettono al centro i contesti sociali, istituzionali e culturali della produzione di conoscenza, valorizzando interdisciplinarità e approcci olistici, e riconsiderando oggettività, specializzazione e riduzionismo.

Archeologia: dall’antiquaria alla disciplina scientifica

Prima di diventare scienza, l’archeologia fu passione antiquaria per monumenti e reperti: collezioni, disegni, prime classificazioni e scavi rudimentali produssero strumenti come la stratigrafia e i metodi di catalogazione. In età moderna, motto tipico era “parlare di fatti e non di teoria”.

Stonehenge affascinò i primi scavatori nel Seicento; Pompei ed Ercolano, risorte dalle ceneri del Vesuvio nel Settecento, cambiarono per sempre lo studio del mondo romano. Winckelmann fondò l’analisi stilistica del classico; in America, Thomas Jefferson condusse uno scavo sistematico di un tumulo nativo (1784), anticipando pratiche scientifiche.

La spedizione di Napoleone in Egitto portò con sé centinaia di studiosi; il deciframento della Stele di Rosetta da parte di Champollion aprì l’egittologia. Nell’Ottocento Belzoni e Henry Salt arricchirono il British Museum; Botta scavò a Khorsabad, Layard a Ninive e Nimrud, Koldeway e Lepsius esplorarono il Vicino Oriente.

Già nell’antichità, il re babilonese Nabonedo mostrò interesse per i reperti del passato, restaurando templi antichi per legarsi alle glorie dei predecessori. Esempi spesso discussi di tecniche antiche includono i qanat persiani e la cosiddetta “batteria di Baghdad”.

Pensiero economico e sociale: da Platone a Marx

Nei Greci si incontrano semi di riflessione economica in autori come Platone e Aristotele. Quest’ultimo distingue tra “economia” (gestione dei beni per la vita buona) e “crematistica” (ricerca del guadagno), anticipando temi di etica del mercato. Nel Medioevo la Scolastica discusse prezzo giusto, profitto e usura, con Tommaso d’Aquino in primo piano.

Con la Modernità compaiono due filoni centrali: il mercantilismo, favorevole al protezionismo e all’accumulo di metalli preziosi, e la fisiocrazia di Quesnay, che vedeva nell’agricoltura l’unica attività veramente produttiva. L’economia classica, da William Petty ad Adam Smith, riconsiderò valore, lavoro e divisione del lavoro, introducendo la celebre “mano invisibile”.

David Ricardo articolò la teoria del valore e della distribuzione, la vantaggio comparato nel commercio internazionale e l’idea di equivalenza ricardiana. Nell’Ottocento, Karl Marx propose il materialismo storico, la teoria della plusvalenza e una lettura dei conflitti di classe come motore del cambiamento sociale.

Nelle scienze sociali, intuizioni “protosociologiche” si trovano in Erodoto, Tucidide, Platone e Polibio, e fuori dall’Europa in Confucio; nel XIV secolo Ibn Khaldun, con la Muqaddima, elaborò teorie su coesione e conflitto sociale che prefigurano metodi e oggetti della sociologia successiva.

Temi e percorsi per approfondire

Le linee di studio della scienza antica toccano tanti ambiti. Ecco alcuni percorsi tematici—utili come mappa per chi desidera esplorare più a fondo:

- Storia della scienza nella preistoria e prime tecniche.

- Farmacologia sumerica, matematica e astronomia babilonese.

- Storia di alimentazione, caccia, pesca, agricoltura, allevamento, ceramica e metallurgia (Età dei Metalli).

- Prime navigazioni, dalle rotte fluviali alla navigazione marittima antica.

- Metallurgia nel subcontinente indiano e saperi tecnici cinesi.

Opere, risorse e istituzioni

Per orientarsi tra studi e prospettive, contano alcune opere chiave: Science and Civilization in China di Joseph Needham (dal vol. 1 al 4, parte 2), The Cambridge Illustrated History of China (Patricia Buckley Ebrey), Gunpowder di Jack Kelly, Chinese Siege Warfare di Liang Jieming, oltre a contributi di Li Shu-hua sulla bussola e a saggi di Stephen Turnbull sulle mura di Costantinopoli.

Per la storia globale della scienza: David C. Lindberg, S. F. Mason, Patricia Fara, A. C. Crombie e Alistair C. Crombie; in ambito filosofico ed economico, Murray N. Rothbard e testi su pensiero economico pre-smithiano. In spagnolo e italiano, lavori divulgativi e accademici di José Luis Comellas García-Llera, Peter Bowler & Ian Morus, Alfonso Pérez de Laborda, Miguel Artola e José Manuel Sánchez Ron, oltre a percorsi illustrati come ¡Viva la ciencia! di Antonio Mingote e Sánchez Ron.

Tra le risorse audiovisive: El ascenso del hombre (Bronowski), Cosmos (Sagan) e Cosmos: A Spacetime Odyssey (Neil deGrasse Tyson), che ripercorrono la linea lunga del sapere umano. Tra le istituzioni e iniziative: Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero, Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, SEHCYT, la mappa “El gran Metro de la ciencia” e progetti dedicati a “mille anni di storia della scienza in Italia”.

Per inquadrare aspetti specifici: sull’Iran antico si citano i qanat e la “batteria di Baghdad”; sulla tradizione classica rimandano le sintesi di G. E. R. Lloyd e W. H. Stahl. Le voci di Encyclopaedia Britannica restano un ottimo punto di ingresso, aggiornate e affidabili.

Durante l’età moderna, la scienza classica culminò nella Rivoluzione industriale; la contemporanea nacque con raggi X, elettrone e radioattività e, con relatività e quantistica, ridisegnò la nostra immagine dell’universo—dal nucleo atomico alle stelle. Velocità, energia e distanza cambiarono scala: dalla velocità del cavallo alla luce, dalla combustione alla fusione, dall’isolamento geografico alla compresenza planetaria.

Guardando a questo lungo arco, emerge un filo rosso: l’aspirazione a capire e ordinare il mondo, che dalla Mesopotamia all’India, dalla Cina alla Grecia, dall’Egitto a Roma, dai monasteri medievali ai laboratori moderni, ha prodotto osservazioni, strumenti, ipotesi e teorie. Se alcuni tasselli si sono persi o confusi tra mito e tecnica, la trama complessiva racconta una capacità tenace di costruire conoscenza, rivederla, trasmetterla e—quando serve—rivoluzionarla.