- La temperatura misura lo stato termico ed è legata all’energia cinetica media delle particelle; il calore è un trasferimento di energia dovuto a ΔT.

- Scale e conversioni: Kelvin, Celsius, Fahrenheit e Rankine; formule Tc/5 = (Tf − 32)/9 = (Tk − 273)/5 e relazioni tra ΔT.

- Principio zero, prima, seconda e terza legge: equilibrio termico, conservazione dell’energia, entropia e limite dello zero assoluto.

- Sistemi aperti/chiusi/isolati, gas ideali, energia interna e lavoro isobaro W = p·ΔV; esempi ed esercizi applicativi.

Quando si parla di termodinamica, la parola che ricorre più spesso è temperatura. Non è un caso: la temperatura è l’indicatore macroscopico più immediato dello stato energetico di un sistema e ci permette di distinguere in modo oggettivo tra “caldo” e “freddo”. In termini semplici, è collegata al grado di agitazione delle particelle (atomi, molecole) che compongono un corpo: più esse si muovono con energia, più la temperatura è alta.

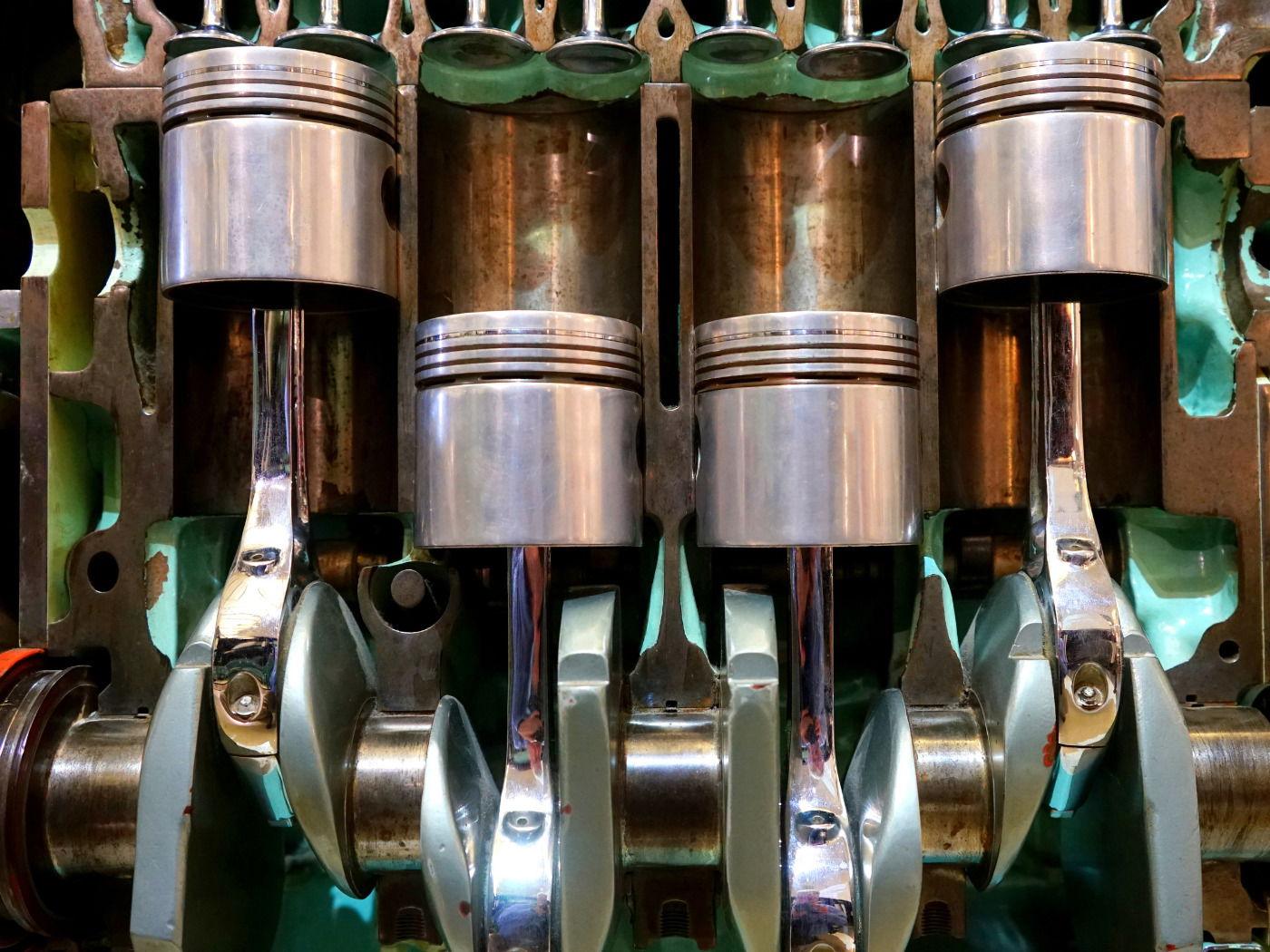

La termodinamica, nata per migliorare le macchine dell’epoca industriale, studia le trasferenze di energia tra sistemi, il calore, il lavoro e la temperatura. Oggi queste idee sono ovunque: nei motori delle auto, nelle macchine frigorifere, nei cicli industriali per la lavorazione dei minerali e dei derivati del petrolio. In tutte queste applicazioni, la temperatura guida e limita ciò che è possibile fare, perché i processi reali sono spesso irreversibili e seguiti da perdite di qualità energetica.

Che cos’è la temperatura in termodinamica

Le nostre sensazioni possono trarci in inganno: un oggetto di metallo può sembrare più freddo del legno alla stessa temperatura. Per questo la scienza usa grandezze misurabili. In termodinamica, la temperatura è una grandezza scalare che rende oggettiva la percezione di caldo e freddo e che, secondo la teoria cinetica, riflette la energia cinetica media delle particelle di un sistema.

È fondamentale distinguere differenza tra temperatura e calore. La temperatura indica lo stato termico del corpo, mentre il calore è il flusso di energia termica che si trasferisce tra sistemi a causa di una differenza di temperatura. Quindi, due corpi alla stessa temperatura non scambiano calore, perché sono in equilibrio termico.

Come si misura la temperatura: strumenti e principio di funzionamento

Misurare la temperatura significa prescindere dalle sensazioni. Si utilizzano i termometri, che sfruttano fenomeni fisici riproducibili. Un esempio classico è la dilatazione termica di un liquido (come il mercurio o alcool colorato) in un capillare: all’aumentare della temperatura il volume del fluido cresce e l’altezza della colonnina indica la misura.

Oltre ai termometri analogici, esistono strumenti digitali basati su sensori elettronici e dispositivi a misurazioni a infrarossi per misurazioni senza contatto. Molto usati in ambito tecnico sono anche i termometri a termocoppia, che si fondano sulla variazione di tensione elettrica generata dall’unione di due metalli a temperature differenti.

Scale termometriche e conversioni

Per esprimere la temperatura si impiegano diverse scale. Le più diffuse sono Kelvin (K), Celsius (°C), Fahrenheit (°F) e, in ambito specifico, scala Rankine (°R). Le scale Kelvin e Rankine sono assolute: hanno origine allo zero assoluto, limite inferiore della temperatura in cui cesserebbe l’agitazione termica. In ambito scientifico, l’unità del SI è il Kelvin.

Per passare da una scala all’altra si usano relazioni standard. Una forma pratica per le tre principali (Celsius, Fahrenheit, Kelvin) è: Tc/5 = (Tf − 32)/9 = (Tk − 273)/5. Qui Tc è la temperatura in °C, Tf in °F e Tk in K. Questa formula consente conversioni rapide tra le scale, evitando errori quando si confrontano dati sperimentali provenienti da contesti diversi.

Quando interessa solo la variazione di temperatura (ΔT), valgono diverse relazioni utili: ΔTk = ΔTc (poiché le scale Kelvin e Celsius differiscono solo per lo zero) e ΔTf = 1,8 · ΔTc. In modo equivalente: ΔTk/100 = ΔTf/180. Queste proporzioni tornano spesso utili nei problemi di dilatazione, calorimetria e nelle valutazioni ingegneristiche.

Variazione di temperatura e flusso di calore

La differenza di temperatura tra due corpi si chiama spesso salto termico o ΔT. Finché esiste un ΔT diverso da zero, si innesca spontaneamente un flusso di calore dal corpo più caldo a quello più freddo, fino al raggiungimento dell’equilibrio termico. Questo processo, nella realtà, è irreversibile: non avviene mai all’inverso senza spendere energia.

La relazione fondamentale per la variazione è semplice: ΔT = Tf − Ti, dove Tf è la temperatura finale e Ti quella iniziale, esprimibili in K, °C o °F (coerentemente con la scala scelta). In pratica, molte leggi fisiche dipendono da ΔT e non dalla temperatura assoluta: è il caso, per esempio, della dilatazione termica lineare dei solidi o della modalità di scambio termico attraverso pareti.

Principio zero: la base del concetto di temperatura

Il cosiddetto principio zero della termodinamica formalizza l’idea di temperatura in termini operativi. Se un corpo A è in equilibrio termico con un corpo B, e A è in equilibrio termico anche con un corpo C, allora B e C sono in equilibrio termico tra loro. Questa proprietà transitiva giustifica l’uso dei termometri: se B è il nostro termometro e A non scambia calore con B, allora la lettura di B rappresenta la temperatura di A.

Da qui discende un punto chiave: quando due corpi hanno la stessa temperatura, non c’è più scambio di calore. Questo concetto, semplice ma potente, sostiene la definizione operativa e la misurazione della temperatura nella pratica di laboratorio e nell’industria.

Temperatura e calore: differenze essenziali

È facile confondere i termini, ma in fisica hanno significati ben distinti. La temperatura è una proprietà di stato che caratterizza un sistema, mentre il calore è un trasferimento di energia dovuto a una differenza di temperatura. Nel Sistema Internazionale, la temperatura si esprime in Kelvin (K), e il calore in Joule (J). Questa distinzione aiuta a evitare fraintendimenti e a impostare correttamente i problemi termici.

Un esempio quotidiano chiarisce l’idea: iniettare aria con una pompa in un oggetto gonfiabile richiede lavoro meccanico. Parte dell’energia impiegata si trasforma in energia interna dell’aria compressa, con un possibile aumento di temperatura; un’altra parte può trasferirsi come calore alle pareti o all’ambiente.

Sistemi termodinamici: aperti, chiusi, isolati

Un sistema termodinamico è una porzione di universo separata dal resto tramite confini reali o ideali. A seconda delle interazioni ammesse con l’esterno si distinguono: sistemi aperti (scambiano massa ed energia), sistemi chiusi (scambiano energia ma non massa) e sistemi isolati (non scambiano né massa né energia). In molti contesti didattici si studiano sistemi chiusi per semplificare l’analisi dei bilanci energetici.

La natura del confine è cruciale: pareti diatermiche consentono lo scambio di calore, pareti adiabatiche lo impediscono; pistoni mobili permettono lavoro di espansione-compressione, mentre pareti rigide lo escludono. Queste scelte definiscono come evolvono temperatura, pressione e volume nelle trasformazioni.

Gas ideali e variabili di stato

I gas sono ottimi laboratori teorici perché il loro comportamento, su molte scale, è più semplice da descrivere. Nel modello di gas ideale, le particelle si muovono in modo caotico, interagendo solo tramite urti elastici tra loro e con le pareti; la durata degli urti è trascurabile. In questo quadro emergono chiaramente le variabili di stato: pressione (p), volume (V) e temperatura (T).

Queste variabili definiscono lo stato termodinamico del gas e sono legate da equazioni note come “leggi dei gas”. Anche se qui non ci serve richiamarle nel dettaglio, è utile ricordare che la pressione deriva dagli urti delle particelle sulle pareti, il volume è lo spazio occupato, e la temperatura, in ottica cinetica, misura la media dell’energia cinetica delle particelle.

Energia interna e costante dei gas

L’energia interna U di un sistema raccoglie tutte le forme di energia microscopiche (cinetiche e potenziali) che non osserviamo direttamente. Per un gas ideale monoatomico, U è proporzionale alla temperatura: U = (3/2)·n·R·T, dove n è la quantità di sostanza e R è la costante dei gas pari a circa 8,31 J·mol⁻¹·K⁻¹ (vedi costante di Boltzmann). Questo risultato implica che, a parità di n, se T raddoppia, raddoppia anche l’energia interna.

Il legame tra U e T è prezioso nella pratica: quando si fornisce calore a un gas o quando esso compie lavoro, la variazione di U tiene il conto di come l’energia complessiva del sistema cambia a livello microscopico. In corsi introduttivi si usa spesso questa relazione per risolvere esercizi a trasformazioni semplici (trasformazioni isoterme, isobare, isocore, adiabatiche).

Il lavoro termodinamico e l’esempio del pistone

Se il confine del sistema si muove, entra in gioco il lavoro termodinamico. Pensiamo a un gas sotto un pistone mobile: scaldandolo, la pressione può aumentare fino a spingere l’otturatore verso l’esterno. In condizioni isobare (p costante), il lavoro compiuto dal gas è W = p · ΔV. Qui W è positivo se il sistema compie lavoro verso l’esterno.

Questo lavoro trasferisce energia meccanica all’ambiente, e la temperatura del gas può diminuire se non si fornisce altro calore. È un perfetto esempio di come, in termodinamica, calore e lavoro siano due modi diversi di scambio energetico tra sistemi e ambiente.

Le leggi della termodinamica

La termodinamica si appoggia su quattro pilastri: il principio zero, la prima legge, la seconda legge e la terza legge. Ognuna chiarisce un aspetto fondamentale dello scambio e della trasformazione di energia.

Prima legge: conservazione dell’energia

La prima legge formalizza l’idea che l’energia si conserva: la variazione di energia interna di un sistema è uguale alla quantità di calore che esso assorbe meno il lavoro che compie verso l’esterno. In simboli: ΔU = Q − W. Q, W e ΔU si misurano in Joule (J). Questa equazione è il nostro bilancio energetico per ogni trasformazione.

Un’eco di questa leggecompare anche in chimica come Legge di Hess, che afferma che l’entalpia di reazione dipende solo dagli stati iniziale e finale, non dal percorso. È un caso particolare del più ampio principio di conservazione dell’energia applicato ai processi chimici.

Seconda legge: direzione dei processi e entropia

La seconda legge mette dei paletti su cosa è possibile: il calore non può trasformarsi interamente in lavoro in un ciclo, ed esiste una direzione privilegiata dei processi spontanei. La grandezza che misura questa “direzionalità” è l’entropia, che quantifica il numero di configurazioni microscopiche compatibili con lo stato macroscopico, cioè il “grado di disordine”.

In termini pratici, il calore fluisce spontaneamente dal corpo più caldo a quello più freddo, mai il contrario senza un apporto di energia esterno. Da qui deriva il fatto che il calore è spesso considerato una forma degradata di energia: non tutta l’energia termica può essere convertita in energia utile (lavoro meccanico).

Terza legge: il limite dello zero assoluto

La terza legge riguarda il limite inferiore della temperatura: lo zero assoluto non è raggiungibile con un numero finito di operazioni. Inoltre, fornisce un riferimento per l’entropia dei solidi perfetti a 0 K. Storicamente associata a Nernst, questa legge ha acceso dibattiti sulla definizione di entropia a bassissime temperature, ma resta un cardine per capire perché l’efficienza di qualsiasi macchina termica reale non possa essere pari al 100%.

Esempi pratici ed esercizi svolti

Vediamo alcuni casi tipici che collegano le definizioni alle applicazioni. Sono esercizi-simbolo che tornano spesso in compiti ed esami, utili per fissare i concetti.

Esercizio 1 (isobara con pistone) — Un cilindro con pistone mobile contiene un gas alla pressione p = 4,0·10^4 Pa. Si forniscono Q = 6 kJ di calore al sistema, a pressione costante, e il volume aumenta di ΔV = 1,0·10^−1 m^3. Determinare il lavoro svolto e la variazione di energia interna.

Soluzione: a pressione costante il lavoro è W = p·ΔV = 4,0·10^4 · 0,1 = 4,0·10^3 J = 4 kJ. Con la prima legge, ΔU = Q − W = 6 kJ − 4 kJ = 2 kJ. Dunque il sistema aumenta la propria energia interna di 2 kJ mentre compie 4 kJ di lavoro verso l’esterno.

Esercizio 2 (seconda legge) — In un motore termico reale, una parte dell’energia rilasciata dal combustibile non diventa lavoro utile. Quale affermazione è corretta? La conversione integrale del calore in lavoro è impossibile. È l’essenza della seconda legge: ogni macchina termica reale ha rendimento inferiore a 1.

Esercizio 3 (conversione di scala) — Convertire T = 313 K in °C. Usando Tc = Tk − 273 si ottiene Tc = 313 − 273 = 40 °C. Per variazioni: una variazione di 300 K equivale a quanti gradi Fahrenheit? Con ΔTk/100 = ΔTf/180, risulta ΔTf = (300·180)/100 = 540 °F.

Equilibrio, trasformazioni reversibili e irreversibili

Dire che un sistema è in equilibrio termodinamico significa che non mostra tendenza a cambiare stato spontaneamente. Le trasformazioni reversibili sono quelle che avvengono percorrendo una sequenza di stati quasi in equilibrio; sono ideali, servono come limite di riferimento. Nella realtà, le trasformazioni sono irreversibili: attriti, gradienti finiti di temperatura e mixing fanno sì che il sistema non possa tornare esattamente allo stato di partenza senza lasciare tracce.

Questo quadro è utile per valutare quanto una macchina termica si avvicini al comportamento ideale e per comprendere come l’entropia aumenti nei processi spontanei. Ogni volta che c’è un “gradiente” netto (di temperatura, pressione, concentrazione), c’è una spinta naturale a smussarlo: la fisica macroscopica va in quella direzione.

Termometria: dall’intuizione alla misura

All’inizio bastava osservare un corpo incandescente per dire che era “caldo”, o notare la brina per dire che era “freddo”. Ma toccare con mano non basta a fare scienza. La termometria traduce l’intuizione in misura, grazie a grandezze che cambiano in modo ripetibile con T: dilatazioni, resistenze elettriche, tensioni termoelettromotrici.

La scelta dello strumento dipende dall’applicazione: per un laboratorio scolastico può bastare un termometro a mercurio (laddove consentito), in ambito sanitario si preferiscono digitali e infrarossi, mentre nell’industria sono frequenti le termocoppie e gli RTD (sensori a resistenza). Ciò che conta è conoscere il campo di misura, la precisione e la risposta dinamica del sensore.

Unità di misura e coerenza dimensionale

Nel Sistema Internazionale, la temperatura termodinamica si misura in Kelvin (K), il calore e il lavoro in Joule (J), la pressione in Pascal (Pa), il volume in m^3. Mantenere la coerenza delle unità è cruciale per evitare errori: un delta di temperatura in K coincide numericamente con quello in °C, ma non con quello in °F, dove serve il fattore 1,8. È buona norma indicare sempre la scala utilizzata accanto al valore numerico.

Quando si riportano conversioni, è consigliabile impiegare 273,15 al posto di 273 per passare da K a °C in contesti ad alta precisione. In attività didattiche introduttive, però, usare 273 semplifica i conti senza alterare il senso fisico dei risultati.

Applicazioni della temperatura: macchine termiche e refrigeratori

Motori e frigoriferi funzionano proprio perché esiste una differenza di temperatura. Un motore termico assorbe calore da una sorgente calda, compie lavoro e scarica calore a una sorgente fredda; un frigorifero fa il contrario, “pompando” calore dalla zona fredda a quella calda a spese di lavoro esterno. In entrambi i casi, la temperatura determina i limiti di rendimento.

In ambito industriale, la gestione ottimale di T e ΔT permette di aumentare l’efficienza dei processi di trasformazione di minerali, di raffinazione, e di sintesi. Anche in ambito quotidiano, dalle caldaie ai climatizzatori, tutto ruota attorno a come controlliamo e misuriamo la temperatura, tenendo sempre a mente le restrizioni imposte dalle leggi della termodinamica.

La temperatura è il filo conduttore che collega comportamento microscopico e fenomeni macroscopici: grazie al principio zero la misuriamo, con la prima legge bilanciamo energia e lavoro, con la seconda capiamo perché certi processi sono irreversibili, con la terza intravediamo il limite inaccessibile dello zero assoluto. Che si tratti di convertire scale termometriche, risolvere esercizi su W = p·ΔV o progettare un ciclo termico, saper maneggiare temperatura, calore, entropia ed energia interna è ciò che rende la termodinamica uno strumento potente e pratico per leggere il mondo reale.