- Spettro e fisica: la luce visibile (circa 380–780 nm) è percepita dall’occhio; l’infrarosso (780 nm–1 mm) veicola calore ed è invisibile.

- Tecnologia LED: i LED visibili privilegiano resa cromatica e luminanza; i LED IR ottimizzano modulazione, direzionalità ed efficienza elettrica.

- Applicazioni: il visibile domina illuminazione e display; l’IR eccelle in riscaldamento, sensori, telecomandi, visione notturna e termografia.

- Sicurezza e strumenti: NV amplifica luce ambientale, IR termico è indipendente dalla luce; protezioni oculari e cutanee sono essenziali.

Capire cosa distingue luce infrarossa e luce visibile non è solo un esercizio accademico: significa interpretare come comunichiamo, come vediamo di notte, come scaldiamo gli ambienti e persino come osserviamo l’Universo. Queste due fasce dello spettro elettromagnetico convivono e si completano in un’infinità di applicazioni, dalla domotica alla sicurezza, dall’illuminazione alla ricerca scientifica.

In questa guida completa trovi spiegato, con un linguaggio semplice ma rigoroso, tutto ciò che serve per orientarti: dalle definizioni di frequenza e lunghezza d’onda, alle proprietà dei LED, passando per l’uso in comunicazioni ottiche, in astronomia e nei sistemi di visione notturna. Troverai anche note cruciali di sicurezza per occhi e pelle e un ripasso delle altre bande dello spettro (UV, raggi X e gamma) per mettere tutto in prospettiva.

Spettro elettromagnetico: frequenza, lunghezza d’onda ed energia

Lo spettro elettromagnetico è l’insieme di tutte le frequenze delle onde elettromagnetiche, ordinato di solito dalla più bassa (onde radio) alla più alta (raggi gamma). La frequenza (f) indica quante oscillazioni avvengono in un secondo, mentre la lunghezza d’onda (λ) è la distanza tra due creste successive; nel vuoto, f e λ sono legate da c = f·λ, dove c è la velocità della luce.

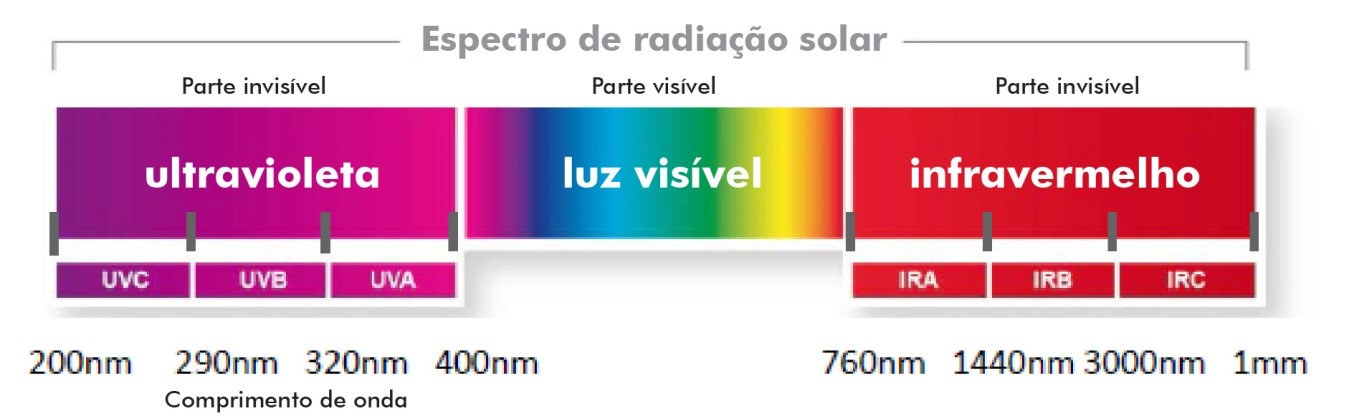

All’aumentare della frequenza cresce anche l’energia dei fotoni. Proseguendo in ordine di frequenza troviamo: onde radio, microonde, infrarosso (IR), luce visibile, ultravioletta (UV), raggi X e raggi gamma. La luce visibile è solo una piccolissima porzione di questo continuum, ma è quella che i nostri occhi riescono a percepire e che il cervello interpreta come colori.

Con un occhio ai numeri: la luce visibile occupa approssimativamente l’intervallo 380–780 nm (talvolta 400–700 nm nelle convenzioni più conservative) e corrisponde a circa 4,3·10^14–7,5·10^14 Hz. L’infrarosso inizia appena oltre il rosso (circa 780 nm) e si estende fino a 1 mm, il che equivale a frequenze circa tra 300 GHz e 430 THz.

Luce visibile: colori, percezione, fenomeni e impieghi

Quella che chiamiamo “luce visibile” è la radiazione che i fotorecettori della retina sanno convertire in segnali nervosi. Coni e bastoncelli sono le due famiglie di sensori biologici: i bastoncelli favoriscono la visione in scarsa illuminazione (scala di grigi), mentre i coni abilitano la visione a colori con tre canali principali sensibili al rosso, al verde e al blu.

La combinazione di questi tre segnali produce la ricca tavolozza che percepiamo ogni giorno. La sovrapposizione bilanciata di rosso, verde e blu è interpretata come “bianco”, un’idea che torna utile in display e illuminotecnica. La sequenza canonica delle tinte nel visibile, in crescita di frequenza, va dal rosso all’arancione, giallo, verde, ciano, blu fino al violetto (alcune classificazioni tradizionali inseriscono anche l’indaco).

Già Newton, nel XVII secolo, mostrò che la luce bianca dispersa da un prisma si scompone in un ventaglio di colori; un secondo prisma, attraversato da una singola componente, non la cambia, svelando che la luce bianca è somma di frequenze. Lo stesso gioco di rifrazione e riflessione su goccioline d’acqua spiega l’arcobaleno.

Perché non vediamo IR e UV? I fotoni infrarossi sono troppo poco energetici per innescare la fotochimica retinica, mentre l’ultravioletto viene in gran parte assorbito in strutture anteriori dell’occhio prima di arrivare alla retina. Da qui il “finestrino” effettivo della visione umana, centrato sulla banda visibile.

In termini applicativi, la luce visibile regna su illuminazione, segnaletica, display, proiezione e perfino su certe forme di comunicazione ottica in ambiente indoor. Con l’uso di LED visibili e modulazioni adeguate, si possono trasmettere dati in spazi interni senza occupare bande radio, abilitando collegamenti a corto raggio a basso costo.

Attenzione però all’esposizione a sorgenti intense: flash potenti a distanza ravvicinata o laser di media/alta potenza possono indurre danni termici alla retina in tempi brevissimi; la pupilla regola quanta luce arriva, ma non è un paracolpi assoluto.

Infrarosso: che cos’è, sottobande e proprietà

L’infrarosso si trova appena oltre il rosso visibile: copre approssimativamente da 780 nm a 1 mm, è invisibile all’occhio ma viene spesso percepito come calore dalla pelle. La radiazione IR è emessa da corpi caldi e veicola energia capace di far vibrare le molecole, motivo per cui è così efficace nel riscaldamento diretto di oggetti e superfici.

Per orientarsi tra le tante tecnologie IR è utile la suddivisione in sottointervalli: IR-A (vicino, 780 nm–1,4 μm), onde corte (circa 1,4–3 μm), IR medio (3–8 μm), IR lungo (8–15 μm) e IR lontano (15 μm–1 mm). Queste bande differiscono per penetrazione nei tessuti, tipologia di sensori e applicazioni tipiche.

Usi? Un’infinità. Riscaldamento ambientale e industriale, cottura e essiccazione, sensori di presenza e parcheggio, termocamere, visione notturna con illuminatori IR, comunicazioni a corto raggio e sistemi di sicurezza. Nel vicino infrarosso si lavora bene con fotodiodi e LED, mentre le bande medie e lunghe sono il regno della termografia.

Il rovescio della medaglia sono i rischi termici per i tessuti. Cornea, iride, cristallino e retina possono subire danni da IR intenso; ripetute esposizioni al calore estremo favoriscono aggregazioni proteiche e opacità fino alla cataratta. Protezioni per occhi e pelle sono quindi fondamentali in ambito professionale.

LED visibili vs LED infrarossi: differenze tecniche e d’uso

Dal punto di vista spettrale, i LED visibili emettono tra circa 380–780 nm in un’ampia gamma di colori (rosso, arancione, giallo, verde, ciano, blu, violetto), mentre i LED IR si muovono oltre i 780 nm fino a parecchie decine di micron, in zone non percepibili dall’occhio.

Le caratteristiche elettriche differiscono in modo marcato: la tensione diretta dei LED visibili tende a essere più alta, quella degli IR più bassa; a parità di condizioni, i LED IR mostrano spesso una conversione energetica molto efficiente. Anche la corrente nominale cambia: molti LED IR tollerano correnti elevate con buona stabilità termica, mentre i LED visibili richiedono controllo di corrente più stringente per evitare surriscaldamento e degrado cromatico.

Sul piano fotometrico, i LED visibili puntano a cromaticità coerente e alta luminanza per illuminazione e display. I LED IR, al contrario, ottimizzano intensità, angolo di emissione e modulabilità in funzione del sistema ricevente (sensori, fotodiodi, camere), dato che l’obiettivo non è “vedere” ma trasmettere energia o informazione in banda infrarossa.

Gli scenari d’uso rispecchiano queste differenze: i LED visibili dominano in illuminazione domestica, commerciale e industriale, oltre che in insegne, schermi e proiettori. I LED IR brillano (per modo di dire) in telecomandi, telemetria, isolamento ottico, interruttori ottici, barriere e sistemi di visione notturna, sfruttando la loro direzionalità e il consumo ridotto.

Comunicazioni ottiche: visibile e IR a confronto

La comunicazione a luce visibile (VLC) e i collegamenti infrarossi condividono la natura fotonica ma servono bisogni diversi. Con LED visibili si abilitano link indoor a corto raggio a costi contenuti, senza occupare bande radio licenziate; ottimo per trasmissioni dati locali, tag informazioni da display e perfino per interazioni con smartphone in prossimità.

Con i LED IR, invece, la storia cambia: controllo remoto, telemetria, collegamenti punto-punto e sistemi di isolamento ottico sono l’habitat naturale. La banda IR ha il grande vantaggio di operare senza luce visibile percepibile, il che torna utile in applicazioni industriali e militari.

Nella pratica, le due tecnologie si integrano: la VLC offre throughput elevato su distanze brevi in ambienti controllati, mentre l’IR si presta a connessioni robuste, anche a distanze maggiori o in condizioni ambientali più impegnative, grazie alla sua buona penetrazione in presenza di aerosol o foschia leggera.

Astronomia: quando l’IR svela ciò che il visibile non mostra

Gli astronomi sfruttano ogni porzione dello spettro per ricostruire la fisica degli oggetti celesti. Nel visibile si studiano colori, magnitudini, spettri stellari e dettagli di pianeti e galassie, con immagini ad alta risoluzione che raccontano chimica e dinamica.

L’infrarosso, invece, è il re dell’invisibile cosmico: attraversa nubi di polveri che nel visibile oscurano, mette in risalto stelle neonate, pianeti freddi e strutture debolmente luminose, e consente misure di temperatura grazie alla natura termica dell’emissione IR. Per questo i telescopi IR sono essenziali per raccontare l’Universo giovane e gli ambienti oscurati.

UV, raggi X e gamma: il contesto oltre il visibile

Per completare il quadro conviene guardare anche oltre il violetto. L’ultravioletto è la banda non ionizzante più energetica (circa 100–400 nm) e si suddivide in UVA (320–400 nm), UVB (280–320 nm) e UVC (100–280 nm). Sulla superficie terrestre prevale l’UVA; l’UVB, pur meno abbondante, è più aggressivo per la pelle; l’UVC viene assorbito dall’atmosfera.

Gli UV trovano impiego in abbronzatura artificiale, sterilizzazione (UVC), lampade fluorescenti, analisi molecolari e protocolli clinici. L’esposizione eccessiva provoca danni cutanei e oculari, e i cambiamenti nella colonna di ozono modificano la quantità di radiazione che ci raggiunge.

Più su in frequenza ci sono i raggi X (circa 3·10^16–3·10^19 Hz, lunghezze d’onda tra 0,01 e 10 nm): penetrano bene i tessuti molli e sono assorbiti dalle ossa, ragion per cui sono strumenti cardine per radiografie e TAC; sono radiazioni ionizzanti, adatte anche alla radioterapia. I raggi gamma (circa 10^19–10^24 Hz) portano energia elevatissima, emergono da decadimenti nucleari o fenomeni cosmici violenti e, pur pericolosi, sono preziosi in medicina nucleare.

Perché luce visibile e IR sono complementari

La “gara” tra visibile e infrarosso non ha vincitori assoluti: sono strumenti che rispondono a bisogni diversi e spesso lavorano meglio insieme. Negli ambienti interni la luce visibile garantisce banda e qualità d’immagine; l’IR, meno costoso e più discreto, è formidabile su distanze maggiori e in contesti complessi.

Lo stesso vale tra illuminazione e sicurezza. Un sistema di casa intelligente che combina LED visibili per l’illuminazione e LED IR per la sorveglianza notturna offre comfort e protezione senza disturbare chi abita l’ambiente con bagliori indesiderati.

Visione notturna vs imaging infrarosso: principi, vantaggi e limiti

Spesso si fa confusione tra “visione notturna” e “infrarosso”, ma le tecnologie sono diverse. I dispositivi di visione notturna (NV) amplificano la luce disponibile, inclusa quella nel vicino IR, tramite tubi intensificatori; funzionano al meglio quando c’è almeno un po’ di luce ambientale (luna, stelle, luci urbane).

L’imaging infrarosso termico, invece, non ha bisogno di luce visibile: rileva direttamente la radiazione emessa dagli oggetti in funzione della temperatura, costruendo immagini in scala di grigi o con palette false. In buio totale o nella nebbia leggera, questo approccio può risultare determinante.

Nella resa visiva, l’NV offre spesso maggior dettaglio “ottico” e una scena più naturale (spesso verdognola per motivi fisiologici), ma perde colpi al buio pesto o in condizioni meteo ostili; l’IR termico rende meno definito il contorno, ma eccelle nell’evidenziare firme termiche a distanza e attraverso fogliame o fumo sottile.

- Punti di forza dell’IR termico: funziona nel buio più totale; resiste meglio a nebbia/fumo; individua sorgenti calde e fauna selvatica anche parzialmente celata.

- Limiti dell’IR termico: dettaglio minore rispetto all’NV; riconoscimento specifico degli oggetti talvolta difficoltoso; meno efficace quando i gradienti di temperatura sono minimi.

- Punti di forza dell’NV: alta risoluzione apparente e scena “naturale”; ottimo per navigazione e identificazione in scarsa luce; sfrutta la luce ambientale disponibile.

- Limiti dell’NV: cala la prestazione nel buio completo senza illuminatori; sensibile alle condizioni meteo; spesso più costoso a parità di classe.

Nella scelta pratica conta il contesto: per muoversi e riconoscere dettagli in penombra l’NV è imbattibile; per trovare “punti caldi” in totale oscurità o tra foglie e fumo, l’IR termico non ha rivali. Molti professionisti combinano i due approcci per massimizzare efficacia operativa.

Sicurezza e protezione: pelle, occhi e sorgenti intense

UV e IR richiedono rispetto. Gli UV possono innescare danni a DNA e pelle (scottature, invecchiamento), mentre l’IR causa lesioni termiche mediate dall’acqua nei tessuti e denaturazione proteica. In entrambi i casi, filtri, DPI adeguati e controllo dell’esposizione sono imprescindibili in ambito lavorativo.

Nell’occhio, la cornea assorbe buona parte dell’IR con generazione di calore che può trasferirsi al cristallino; esposizioni elevate e ripetute possono favorire opacità (cataratta). Con sorgenti visibili intense o laser, i danni termici retinici possono verificarsi in millisecondi: serve formazione specifica e rispetto delle normative di sicurezza.

Infrarosso nella vita quotidiana e nell’industria

Nella pratica di ogni giorno incontriamo l’IR più spesso di quanto immaginiamo: stufe e pannelli radianti che scaldano direttamente le superfici, forni e lampade IR per cottura e asciugatura, barriere di sicurezza, porte automatiche, sensori di movimento. La termografia industriale controlla processi, individua guasti, monitora impianti.

Sul fronte medico e wellness, trattamenti termici IR vengono impiegati per dolori reumatici o da trauma, e le saune a infrarossi sfruttano l’assorbimento superficiale dell’IR per un riscaldamento confortevole. In elettronica e telecomandi, gli emettitori IR restano imbattibili per semplicità e consumi ridotti.

Curiosità che rende l’idea: molti sistemi di visione notturna integrano illuminatori IR nel vicino infrarosso, così da “inondare” la scena di radiazione invisibile che il sensore capta come se fosse luce, senza abbagliare l’utente o rivelare la presenza con bagliori visibili.

Tra casa e impresa, la sinergia è evidente: illuminazione LED visibile ad alta efficienza per comfort e resa cromatica, insieme a monitoraggio IR per la sorveglianza discreta e l’automazione. Due facce della stessa medaglia luminosa.

Le differenze tra luce infrarossa e visibile ruotano attorno a lunghezza d’onda, energia e interazione con i sensori (biologici o elettronici), ma il filo conduttore è uno solo: scegliere la banda giusta in base all’obiettivo. Se serve “vedere” bene e a colori, il visibile è la via maestra; se occorre “sentire” il calore, penetrare polveri, lavorare nel buio e trasmettere segnali discreti, l’IR è il partner ideale.