- La piramide della biomassa fotografa la materia vivente istantanea; la piramide dell’energia misura i flussi nel tempo.

- La piramide energetica non si inverte; quella della biomassa può invertirsi in ambienti acquatici ad alto turnover.

- Produttività e dissipazione spiegano il forte restringimento verso i livelli trofici alti e la rarità dei superpredatori.

Le piramidi ecologiche sono uno dei modi più chiari per visualizzare come l’energia e la materia scorrono attraverso una comunità biologica. Raccontano, in un colpo d’occhio, chi produce, chi consuma e quanta energia o massa rimane a ogni passaggio della catena alimentare, dal suolo fino ai grandi predatori. Pur sembrando semplici, nascondono dettagli fondamentali su produttività, biomassa e numero di organismi, e su come questi aspetti cambiano tra ecosistemi terrestri e acquatici.

Prima di entrare nel confronto tra piramidi di biomassa ed energia, è utile fissare due idee chiave. Primo: l’energia diminuisce mano a mano che si sale di livello trofico, perché molta viene usata per il metabolismo e dissipata come calore. Secondo: ciò che misuriamo (numero, massa o produttività) influenza la forma della piramide e le conclusioni che possiamo trarne, e in certi casi alcune piramidi possono risultare persino “invertite”.

Che cosa sono le piramidi ecologiche

In ecologia, possiamo rappresentare un ecosistema attraverso una piramide dove ogni gradone indica un livello trofico: produttori alla base, poi consumatori primari (erbivori), consumatori secondari e via via fino ai superpredatori. L’ampiezza di ciascun gradone dipende da ciò che vogliamo misurare: numero di individui, massa vivente o produzione di nuova biomassa/energia nel tempo.

Nelle rappresentazioni didattiche classiche, alla base troviamo le piante o altri produttori primari, quindi gli erbivori, i carnivori e i supercarnivori. Il flusso energetico segue la sequenza: sole → piante → erbivori → carnivori → supercarnivori. A ogni salto, una parte consistente dell’energia si perde sotto forma di calore e viene utilizzata per le funzioni vitali, così la quantità disponibile diminuisce progressivamente.

Da notare un aspetto pratico spesso trascurato: i decompositori e i detritivori non compaiono quasi mai in una piramide “a gradoni” standard, perché è difficile collocarli in un singolo livello trofico; eppure sono cruciali nel riciclo della materia e nella chiusura dei cicli biogeochimici.

Piramide dei numeri

La piramide dei numeri mette in colonna, livello per livello, quanti individui sono presenti. È la forma più immediata: conta gli organismi, senza pesare la loro massa né considerare la produttività. Questo approccio è prezioso per capire l’abbondanza relativa, ma non dice tutto su energia e materia.

Immaginiamo una comunità con 500.000 erbe (produttori), 50.000 roditori erbivori (consumatori primari), 10.000 serpenti (consumatori secondari) e 10 aquile (consumatori terziari). La piramide risultante è ampia alla base e si restringe verso l’alto, perché molti produttori sostengono meno erbivori, che a loro volta sostengono ancor meno carnivori.

Tuttavia, la piramide numerica può anche “capovolgersi”. Se il produttore è un grande albero, un singolo individuo può nutrire moltissimi erbivori; in questo caso il gradone dei produttori risulta più stretto rispetto a quello degli erbivori. Lo stesso può accadere con i parassiti che vivono su grandi animali: pochi ospiti e tantissimi parassiti portano a una forma invertita.

Sul piano storico, questa idea ha radici solide. La cosiddetta piramide eltoniana risale a Charles Elton (1927), che per primo formalizzò il concetto. Successivamente, lo schema fu tradotto anche nei termini della biomassa da Bodenheimer (1938), e l’elaborazione della piramide della produttività energetica si appoggiò ai lavori di G. Evelyn Hutchinson e Raymond Lindeman (1942).

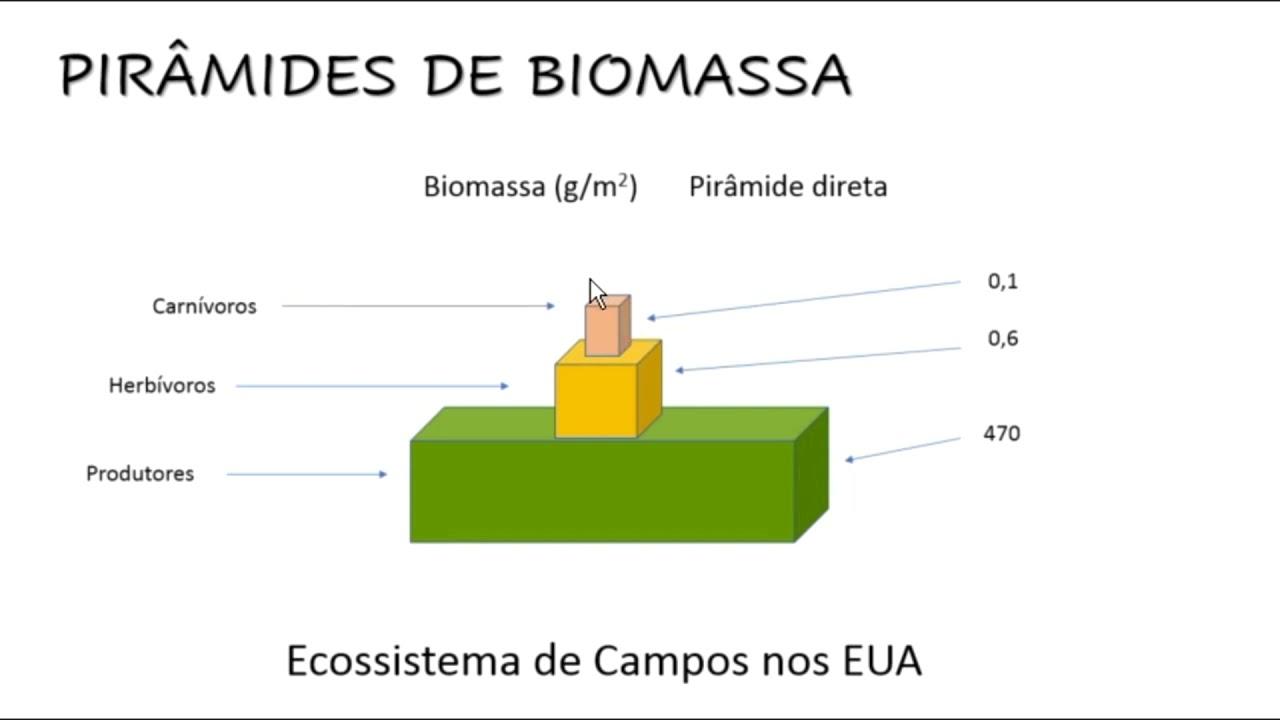

Piramide della biomassa

La piramide della biomassa mostra quanta materia organica è presente in ciascun livello trofico in un dato momento. È, in sostanza, una fotografia quantitativa della sostanza vivente contenuta in produttori e consumatori, misurata di solito in grammi per metro quadrato (g/m²) o in calorie per metro quadrato (cal/m²). A differenza della piramide dei numeri, qui non contiamo individui ma “peso” biologico.

Attenzione però: in ambienti acquatici, la piramide della biomassa può risultare invertita. Il fitoplancton, produttore primario con ciclo vitale molto rapido, può avere in un dato istante una biomassa inferiore a quella dello zooplancton e dei pesci che se ne nutrono. Questa inversione non contraddice le regole energetiche, ma riflette l’alta velocità di rinnovo del fitoplancton: poca massa “in stock”, ma rinnovata di continuo.

Questo mette in luce una limitazione importante. La piramide della biomassa fotografa un momento specifico e non rende bene il ritmo con cui biomassa ed energia si rinnovano. Organismi con bassa biomassa istantanea ma altissimo turnover (come il fitoplancton) possono sostenere livelli trofici superiori più “pesanti”, dando l’impressione di un paradosso.

Un altro caveat riguarda la materia che sfugge alla conta diretta. Processi di decomposizione e frazioni detritiche possono alterare la percezione della biomassa realmente disponibile, soprattutto dove microrganismi e detritivori hanno un ruolo dominante nell’elaborare la sostanza organica morta.

Piramide dell’energia o della produttività

La piramide dell’energia (o della produttività) è la più adatta a descrivere i flussi energetici tra livelli trofici in un intervallo di tempo. Non fotografa l’istante, ma misura quanta energia viene incorporata in nuova biomassa e trasferita lungo la catena alimentare. Le unità tipiche sono grammi per metro quadrato all’anno (g/m²/anno) o calorie per metro quadrato all’anno (cal/m²/anno).

Una regola generale è che, nella transizione da un livello al successivo, in media solo circa il 10% dell’energia viene convertita in nuova biomassa disponibile per il livello superiore; il resto è usato per il metabolismo e disperso come calore. È la celebre “regola del dieci per cento”, che spiega perché le piramidi energetiche sono sempre molto “pendenti”.

Un grande vantaggio di questa rappresentazione è la comparabilità. La produttività tiene conto del tempo, rendendo confrontabili specie con cicli vitali diversissimi e consentendo paragoni tra ecosistemi differenti. Possiamo, ad esempio, valutare la catena energetica relativa di una foresta rispetto a quella di un lago, e perfino includere l’apporto energetico del sole come ingresso primario alla base.

Di contro, misurare la produttività richiede dati più complessi: crescita e riproduzione vanno stimati nel tempo, cosa non sempre banale. Rimane anche la difficoltà, comune a tutte le piramidi, di collocare correttamente organismi onnivori, decompositori e detritivori in un gradone univoco.

Un punto fermo: la piramide dell’energia non risulta invertita. Poiché l’energia si dissipa a ogni trasferimento, i produttori detengono sempre il “gradone” più energetico. Esistono però situazioni particolari in cui porzioni della rete trofica sono sostenute da input esterni alla comunità locale: per esempio, in piccoli corsi d’acqua forestali, materia organica alloctona può gonfiare i livelli superiori oltre quanto supportato dalla sola produzione primaria in loco. La piramide energetica del sistema, tuttavia, resta coerente con la dissipazione energetica globale.

Piramidi di biomassa versus energia: differenze chiave

Biomassa ed energia descrivono aspetti complementari. La biomassa dice “quanta materia c’è adesso” in ogni livello; l’energia dice “quanta ne scorre” e con quale ritmo si rinnova. Questa distinzione spiega perché in acqua la biomassa dei produttori può risultare bassa, mentre la produttività resta altissima.

Se l’obiettivo è confrontare ecosistemi o periodi diversi, la piramide dell’energia è generalmente più robusta, perché incorpora il fattore tempo e riduce i bias dovuti ai cicli vitali. Se invece vogliamo capire la struttura istantanea della comunità, la piramide della biomassa è insostituibile, pur con i suoi limiti.

Un altro aspetto pratico riguarda l’interpretazione della forma. Una piramide di biomassa invertita in mare non significa che il sistema sia “sbilanciato”; indica piuttosto che i produttori si rinnovano rapidissimamente. Al contrario, una piramide dell’energia non si inverte perché contabilizza la dissipazione e l’efficienza del trasferimento.

Infine, nell’uso didattico e gestionale, le piramidi energetiche sono ottime per valutare efficienza e perdite lungo la catena, mentre le piramidi di biomassa aiutano a pianificare campionamenti, stime di stock e valutazioni sul “capitale” biologico presente in un’area.

Assegnare i livelli trofici e il ruolo dei decompositori

Attribuire un organismo a un solo livello trofico è più difficile di quanto sembri. Molti consumatori cambiano dieta nel corso della vita o sono onnivori, oscillando tra più gradoni. La cosa si complica per decompositori e detritivori, essenziali per il riciclo della materia ma difficili da incastrare nelle rappresentazioni piramidali classiche.

Questa incertezza classificatoria incide su qualunque piramide, specie su quelle energetiche che richiedono misurazioni nel tempo. Stabilire “chi mangia cosa e quando” è cruciale, perché un errore di collocazione si traduce in stime alterate di flussi e bilanci.

Per ridurre le ambiguità, in ecologia si combinano metodi diversi: osservazioni dirette, analisi di contenuto stomacale, isotopi stabili e misure di produttività. Integrare più linee di evidenza migliora la qualità delle piramidi, sia in termini di accuratezza dei livelli trofici sia nella quantificazione di biomassa e produttività.

Esempi ed effetti della lunghezza della catena

Nei manuali scolastici trovi spesso la sequenza produttori, erbivori, carnivori, supercarnivori, con il flusso che parte dal sole. La quantità di energia disponibile cala a ogni passaggio, rendendo i gradoni più alti necessariamente più “stretti”. È per questo che i grandi predatori sono rari: l’energia che arriva fino a loro è poca rispetto a quella catturata alla base.

Interessante anche il ruolo della lunghezza della catena. Più la catena è corta, maggiore è la quota di energia che può essere utilizzata dai livelli superiori, perché si sommano meno perdite di trasferimento. Nei sistemi di produzione alimentare, questo principio spiega perché diete più vicine ai produttori vegetali risultano energeticamente più efficienti.

Se torniamo ai numeri, l’esempio con 500.000 erbe, 50.000 roditori, 10.000 serpenti e 10 aquile mostra bene il restringimento tra livelli. La stessa comunità, osservata come biomassa o come produttività, può dare forme diverse: ampia alla base in foresta per la biomassa, eventualmente invertita in mare, e sempre non invertita quando valutiamo energia per unità di tempo.

Vantaggi e limiti delle principali piramidi

Le piramidi energetiche hanno punti di forza che le rendono ideali per confronti ecologici seri. Considerano i tassi di produzione in un periodo definito, permettono paragoni tra specie con longevità differenti e tra ecosistemi diversi, senza cadere nelle trappole delle “istantanee”. Inoltre, possono includere l’input solare come sorgente primaria.

- Pro piramide dell’energia: incorpora il tempo e la produttività; confrontabile tra comunità; non si inverte; può includere l’ingresso energetico solare.

- Contro piramide dell’energia: richiede misure di crescita e riproduzione nel tempo; persiste la difficoltà di assegnare organismi complessi (onnivori, decompositori, detritivori) a un singolo livello.

Le piramidi di biomassa sono intuitive e utilissime per capire “quanto capitale biologico” c’è in un luogo. Rendono visibile la distribuzione della materia organica tra i livelli, ma non raccontano il ritmo con cui questa materia si rinnova.

- Pro piramide della biomassa: fornisce la quantità istantanea di materia organica per livello; utile per valutazioni di stock e gestione.

- Contro piramide della biomassa: può risultare invertita in sistemi con produttori a rapido turnover; non riflette adeguatamente i flussi nel tempo; può sottovalutare il ruolo della decomposizione e delle frazioni detritiche.

Unità di misura e confronti tra ecosistemi

La scelta dell’unità è parte dell’analisi. Per la biomassa si usano spesso g/m² o cal/m², mentre per la produttività energetica sono tipici g/m²/anno o cal/m²/anno. Queste unità consentono di normalizzare i dati rispetto alla superficie e al tempo, rendendo più corretti i confronti geografici e stagionali.

Inoltre, la piramide dell’energia permette il confronto “relativo” della catena energetica entro e tra ecosistemi. Possiamo valutare quanto del flusso primario arriva a erbivori e carnivori in una foresta rispetto a una prateria o a una laguna costiera, evidenziando differenze strutturali profonde ma anche similitudini funzionali.

Quando una comunità riceve input esterni importanti (per esempio lettiera fogliare che entra in un torrente forestale), il bilancio energetico dei livelli superiori può superare ciò che la sola produzione primaria locale sosterrebbe. In questi casi, la lettura della piramide va integrata con dati sulle sorgenti alloctone.

Note storiche e sviluppo del concetto

Il linguaggio delle piramidi ha radici nel lavoro di pionieri dell’ecologia. Elton introdusse la piramide dei numeri nel 1927; Bodenheimer ne propose la versione in biomassa nel 1938. Il salto concettuale verso la produttività e i flussi energetici si consolida con gli studi di Hutchinson e Lindeman intorno al 1942, gettando le basi dell’ecologia dei sistemi e dei bilanci energetici.

Questi contributi hanno affinato gli strumenti quantitativi che usiamo ancora oggi. Che si tratti di gestione della pesca, conservazione in foresta o valutazioni d’impatto, le piramidi restano un linguaggio comune per descrivere struttura e funzionamento delle comunità.

Nella divulgazione, testi classici come i Fundamentals of Ecology di Odum hanno aiutato generazioni di studenti a interpretare correttamente forme, scale e limiti di ciascuna piramide. Capire cosa misuriamo evita fraintendimenti e ci permette di scegliere la piramide giusta per la domanda giusta.

Le piramidi di biomassa e di energia non sono alternative in competizione, ma strumenti complementari: la prima cattura lo stato istantaneo della materia vivente, la seconda svela i flussi e la velocità con cui quella materia si crea e si trasferisce. Sapere quando usare l’una o l’altra è la chiave per leggere le dinamiche trofiche senza inciampare in apparenti contraddizioni, come le piramidi invertite in mare o i gradoni “gonfiati” da risorse esterne nei ruscelli forestali.