- La gravità quantistica mira a unire relatività generale e meccanica quantistica descrivendo uno spazio-tempo potenzialmente discreto.

- Nuovi approcci includono la LQG e la riformulazione di Partanen–Tulkki come teoria di gauge; entrambi cercano coerenza e rinormalizzazione.

- Vincoli da INTEGRAL e misure di laboratorio (Southampton) restringono le ipotesi e aprono la strada a test su scale sempre più piccole.

Immagina di osservare una foto profonda del cosmo: una distesa scura punteggiata da stelle, nebulose e galassie. Se con una matita collegassi quei punti luminosi, disegneresti un enorme arazzo cosmico fatto di fili che uniscono pianeti, stelle e ammassi in una rete sconfinata. Ma se ti avvicinassi a quel tessuto fino a livelli inimmaginabili, potresti scoprire che i fili non sono continui: sono composti da minuscole unità intrecciate, come pixel che non si possono ingrandire oltre un certo limite.

Questa immagine mentale rende bene l’idea alla base della gravità quantistica a loop: in scala ultra-microscopica, lo spazio potrebbe essere granulare e discretizzato, non un continuo liscio. L’obiettivo più ampio della gravità quantistica, però, è ancora più ambizioso: unire la relatività generale con la meccanica quantistica in un’unica cornice coerente, capace di descrivere con precisione sia l’Universo delle cose enormi (buchi neri, galassie, espansione cosmica) sia quello delle particelle più minute.

Che cos’è la gravità quantistica e perché conta

La gravità quantistica è il tentativo di spiegare come lo spazio-tempo si comporta a scale estremamente piccole, là dove le regole della meccanica quantistica dominano. In termini molto semplici, si cerca una “teoria del tutto” in grado di mettere d’accordo le quattro forze fondamentali della natura, inclusa la gravità, con l’elettromagnetismo e le interazioni nucleari forte e debole.

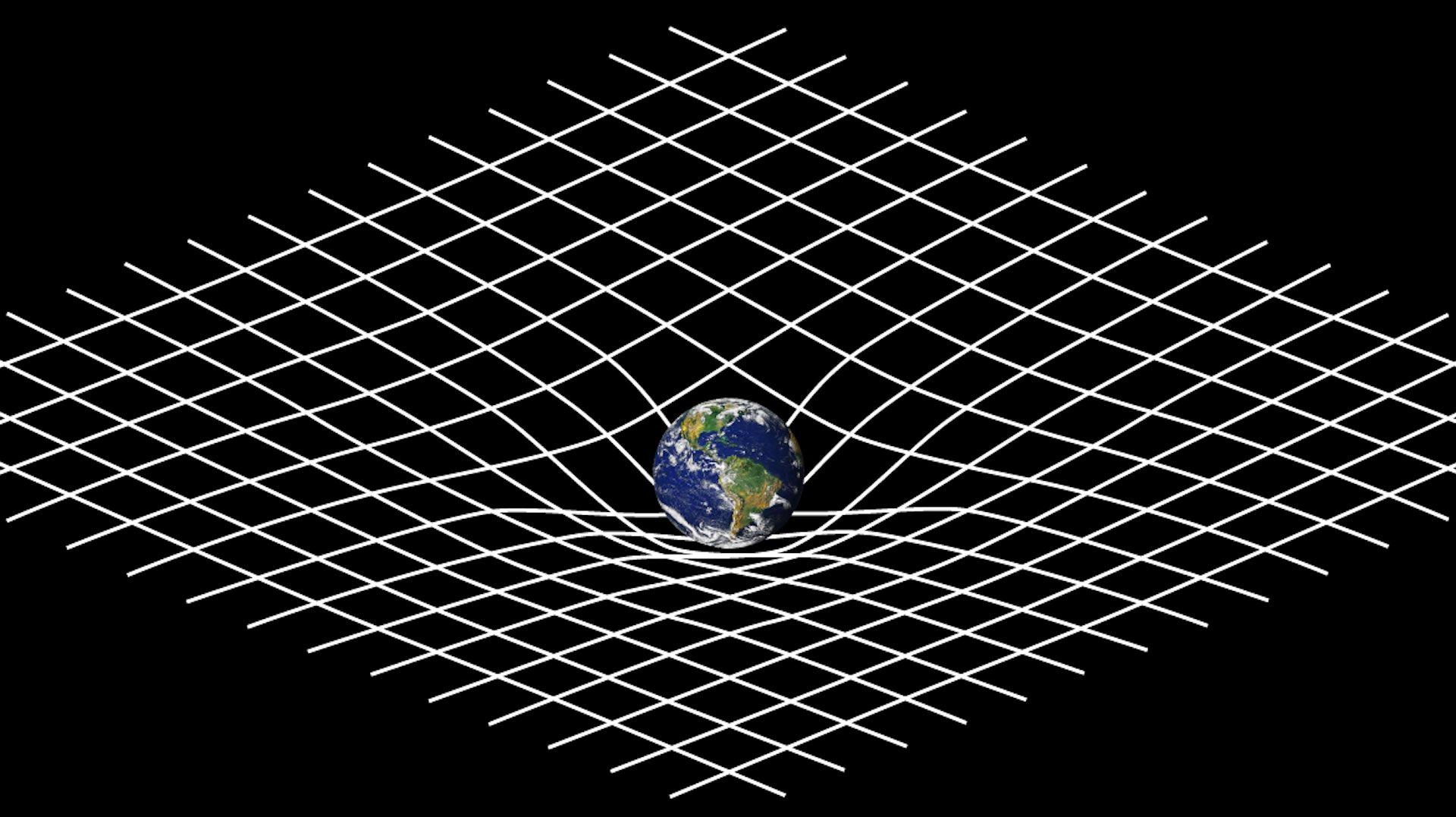

Da più di un secolo, relatività generale e meccanica quantistica funzionano benissimo, ma in ambiti differenti. La prima descrive la gravità come il risultato della curvatura dello spazio-tempo causata da massa ed energia; la seconda governa il comportamento delle particelle elementari, caratterizzate da sovrapposizione, incertezza e entanglement. Quando le due descrizioni devono convivere, per esempio nel cuore di un buco nero o all’istante iniziale del Big Bang, le equazioni smisuratamente divergenze smettono di quadrare.

Il bisogno di una sintesi non è solo estetico: per capire davvero fenomeni estremi e interrogativi fondamentali come la natura intima dello spazio-tempo, serve un linguaggio comune. È qui che la gravità quantistica entra in gioco, proponendo scenari nei quali lo spazio e il tempo non sono più infiniti e divisibili all’infinito, bensì composti da blocchi elementari.

Su questo fronte si sono accumulati tentativi, idee e verifiche indirette. Oggi, l’attenzione si concentra tanto su approcci teorici – dalla gravità quantistica a loop alle teorie di gauge applicate alla gravità – quanto su esperimenti sempre più ingegnosi, sia in laboratorio sia sfruttando segnali cosmici come onde gravitazionali e radiazione cosmica di fondo.

Relatività generale e meccanica quantistica: due linguaggi che non si parlano

La relatività generale, formulata da Einstein nel 1915, racconta un Universo in cui spazio e tempo formano un tessuto elastico che si incurva in presenza di massa ed energia. È l’immagine della “coperta tesa” che si deforma: i pianeti orbitano perché “scivolano” lungo la curvatura creata dal Sole. In questa visione, la gravità non è una forza nel senso tradizionale, ma il risultato della geometria del cosmo.

La meccanica quantistica, invece, studia il comportamento dei costituenti più piccoli della materia: atomi, elettroni, quark. Qui le regole sono radicalmente diverse: una particella può trovarsi in più stati contemporaneamente, comportarsi come un’onda e manifestare effetti non locali come l’entanglement. Il mondo quantistico è probabilistico e, a certe scale, controintuitivo.

Entrambe le teorie sono state confermate con una precisione straordinaria nei loro ambiti. La relatività prevede con successo lenti gravitazionali, orbite planetarie e onde gravitazionali; la meccanica quantistica è alla base di transistor, laser e computer. Il problema nasce dove i due domini si sovrappongono: buchi neri, inizio dell’Universo, o anche esperimenti di interferometria con masse via via più grandi che sondano la frontiera tra classico e quantistico.

Gravità quantistica a loop: il tessuto dello spazio come rete di “anelli”

Tra le proposte più note, la gravità quantistica a loop (Loop Quantum Gravity, LQG) suggerisce che lo spazio, su scale assolute, non sia continuo ma quantizzato in unità minime. Tornando all’arazzo, a un certo punto l’immagine “si sgrana”: i fili diventano nodi e legami, come se il tessuto fosse una rete di piccoli anelli interconnessi. Non è possibile zoomare all’infinito perché esiste una scala ultima, una lunghezza minima sotto la quale non ha più senso parlare di “spazio” nel modo classico.

Se l’idea è corretta, lo spazio-tempo avrebbe una struttura discreta: non potremmo dividere indefinitamente le distanze in metri, centimetri, millimetri e così via. A un certo punto raggiungeremmo un limite, fatto di grani fondamentali che si comportano come i pixel di un monitor. Questo comporta conseguenze profonde: cambiano le nostre aspettative sui processi ad altissima energia e sulle singolarità, perché le discrepanze che esplodono nelle equazioni classiche potrebbero venire smussate dalla granularità.

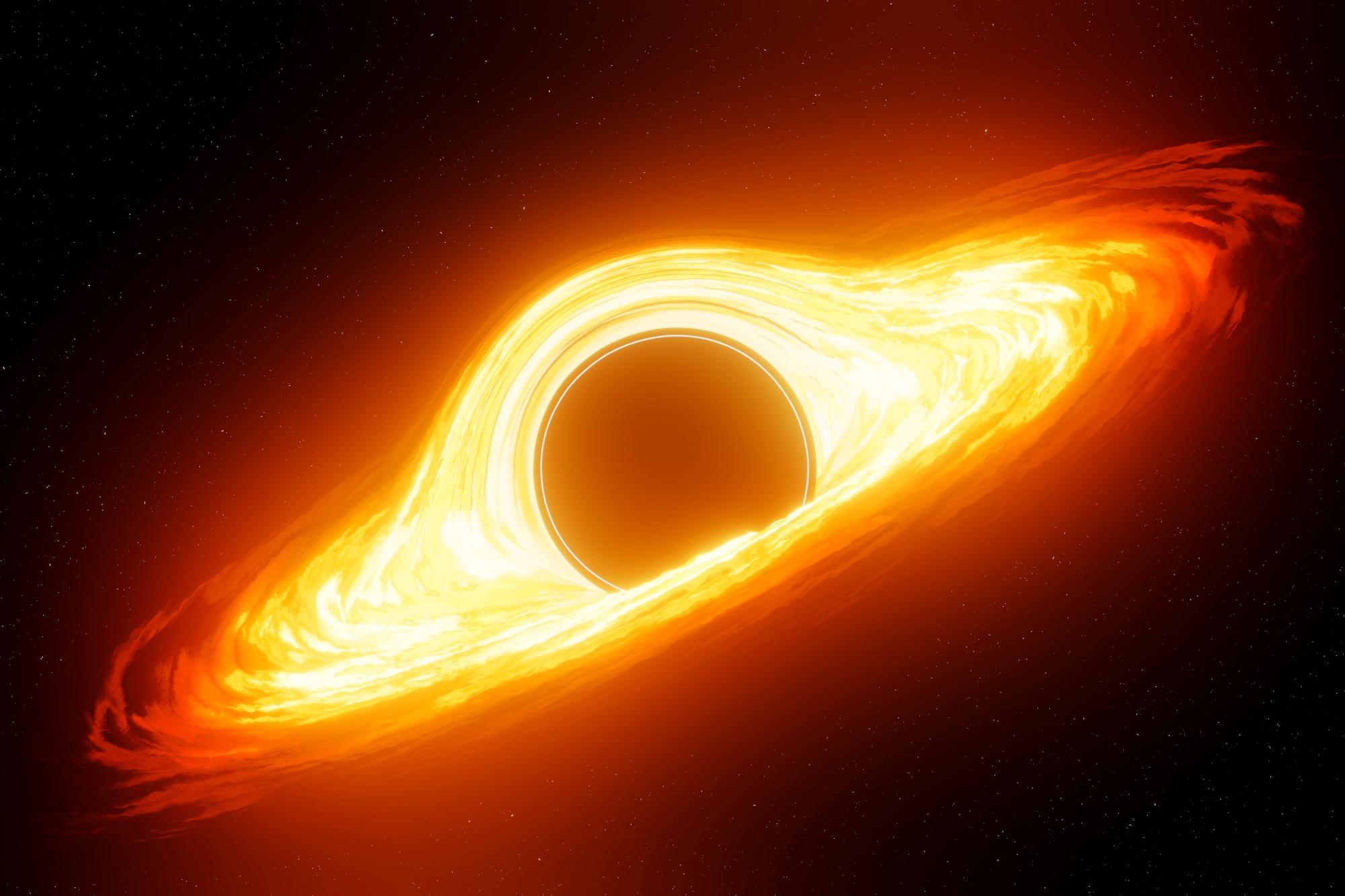

La LQG ha anche implicazioni sulla comprensione dell’origine dei buchi neri e della nascita dell’Universo, laddove relatività e quantistica si incontrano e, nel quadro tradizionale, producono infiniti. In un tessuto quantizzato, l’idea stessa di singolarità può essere sostituita da transizioni più regolari, in cui la dinamica fondamentale evita divergenze illimitate.

Naturalmente, una tale proposta richiede verifiche. Per cercarne tracce, i fisici osservano segnali cosmici – come le onde gravitazionali o il fondo cosmico a microonde – nella speranza di cogliere effetti sottili che rivelino la struttura discreta dello spazio, o di misurare in laboratorio interazioni gravitative in regimi dove la quantizzazione del moto è rilevante.

Il punto di contatto: buchi neri, Big Bang e la natura dello spazio-tempo

Nel profondo di un buco nero o all’istante del Big Bang, le equazioni classiche falliscono. Qui la gravità quantistica potrebbe fornire una descrizione uniforme, conciliando i due formalismi. Due domande centrali emergono: che cos’è davvero lo spazio-tempo? E la sua struttura è continua o fatta di mattoni elementari?

Questo interrogativo è legato anche al celebre paradosso dell’informazione dei buchi neri. Secondo la meccanica quantistica, l’informazione non dovrebbe distruggersi; la relatività, d’altro canto, impedisce di recuperare ciò che supera l’orizzonte degli eventi. Alcuni modelli “post-quantistici” di gravità classica – come quello proposto da Jonathan Oppenheim – esplorano l’ipotesi che, nell’interazione con lo spazio-tempo, le proprietà quantistiche possano diventare più prevedibili e che l’informazione possa non conservarsi in senso stretto, pur seguendo regole precise. Si tratta di piste speculative ma utili per inquadrare il problema.

Anche senza una soluzione definitiva, ogni indizio conta: si guardano le modulazioni delle onde gravitazionali, si analizza la radiazione cosmica di fondo, e si progettano esperimenti di laboratorio capaci di testare la gravità su masse sempre più piccole, dove i fenomeni quantistici sono inequivocabili.

Una proposta alternativa: la gravità come interazione di campo in stile gauge

Una novità interessante arriva dal lavoro di Mikko Partanen e Jukka Tulkki (Università di Aalto), pubblicato su Reports on Progress in Physics e ripreso da testate come BBC Science Focus. Gli autori propongono di reinterpretare il campo gravitazionale usando strumenti della teoria quantistica dei campi, evitando di introdurre ex novo una teoria tutta diversa per unire gravità e quantistica.

Invece di pensare la gravità come pura curvatura dello spazio-tempo, la loro formulazione la tratta come interazione tra quattro campi correlati, analogamente a ciò che avviene nell’elettromagnetismo. In questo senso, la gravità verrebbe inquadrata come una teoria di gauge, inserendosi nella famiglia di descrizioni che spiegano come le particelle interagiscono attraverso campi mediatori.

La proposta è in fase iniziale e resta il compito più arduo: costruire una rinormalizzazione completa, cioè una dimostrazione matematica che elimini gli infiniti dai calcoli e renda la teoria predittiva. Se la struttura reggerà, potrà offrire strumenti freschi per affrontare questioni come la dinamica dei buchi neri, la fisica del Big Bang e persino l’asimmetria materia–antimateria.

Storicamente, la teoria quantistica dei campi ha già unificato meccanica quantistica e relatività speciale per forze come l’elettromagnetismo; estendere la stessa logica a una descrizione quantistica della gravità è un passo naturale ma tecnicamente difficilissimo. Il lavoro di Partanen e Tulkki si inserisce in questo solco con un approccio che punta alla compatibilità interna prima ancora delle verifiche osservative.

Misure in laboratorio: un traguardo di ingegnosità a Southampton

Un gruppo europeo guidato da fisici dell’Università di Southampton ha compiuto un esperimento che merita attenzione: hanno identificato il debole richiamo gravitazionale esercitato su una particella di 0,43 mg, sfruttando un campo magnetico estremamente intenso generato da magneti superconduttori. La particella è “grande” per gli standard quantistici, ma ancora abbastanza piccola da manifestare effetti quantistici.

Lo scopo è capire come si manifesti l’interazione gravitazionale nel regime quantistico e poi scalare a masse più piccole, dove il comportamento quantistico è ancora più marcato. Si tratta solo di un primo passo, ma indica una strada concreta per esplorare l’area grigia tra mondo classico e mondo quantistico.

Nel contesto della fisica delle particelle, questo risultato si inserisce in una stagione straordinaria: istituti come il CERN e il Fermilab hanno già segnato scoperte epocali – come il bosone di Higgs – e non si fermano. Comprendere anche la parte gravitazionale, persino per masse minuscole, può avvicinarci a una cornice unificata in grado di connettere tutte le interazioni fondamentali.

Gli stessi ricercatori vedono in questa linea sperimentale il potenziale per far luce sui primissimi istanti dell’Universo e sull’interno dei buchi neri. Interviste e testimonianze dal mondo della ricerca, anche da fisici attivi al CERN come Santiago Folgueras, rimarcano quanto un simile traguardo, se consolidato, potrebbe davvero cambiare le regole del gioco per la fisica fondamentale.

Vincoli cosmici dalla missione INTEGRAL dell’ESA

Non ci sono solo i laboratori. Dati astrofisici possono imporre limiti severi a molte ipotesi. Le osservazioni del telescopio di raggi gamma INTEGRAL dell’ESA hanno testato la cosiddetta “granularità quantistica” dello spazio, cercando segnali di torsione nell’orientazione dei fotoni (la polarizzazione) che si accumulerebbero lungo distanze cosmiche se lo spazio avesse una struttura a grani.

Philippe Laurent e il suo team hanno analizzato uno dei lampi di raggi gamma (GRB) più intensi di sempre, il GRB 041219A, comparando la polarizzazione della componente ad alta e bassa energia. Se lo spazio fosse granularizzato su una scala “grande”, i fotoni più energetici dovrebbero “attorcigliarsi” di più. Il risultato? Nessuna differenza rilevata entro la sensibilità di INTEGRAL, che ha così spinto il limite della granularità a valori drammaticamente più piccoli delle ipotesi iniziali.

Si parla di scale attorno a 10-48 metri (o anche inferiori), molto al di sotto di 10-35 metri, spesso considerata una soglia di riferimento. Una seconda osservazione, con emissione polarizzata dalla Nebulosa del Granchio, ha fornito indicazioni compatibili pur con minore potere discriminante, data la distanza più ridotta. Insieme, questi vincoli consentono di escludere alcune versioni di modelli proposti in gravità quantistica a loop e teoria delle stringhe, costringendo ad assestare o abbandonare certe ipotesi.

Questi risultati mostrano il valore della “fisica dallo spazio”: anche se l’applicazione non è immediata, ogni limite osservativo stringe il campo e obbliga i teorici a raffinare i modelli, ripensando assunzioni troppo ottimistiche o poco coerenti con i dati.

Entanglement gravitazionale e nuove piste da esplorare

Una frontiera promettente è verificare se la gravità possa mediare entanglement tra sistemi quantistici. Se due masse microscopiche, isolate e fredde, finissero correlate solo grazie all’interazione gravitazionale, avremmo un indizio diretto del carattere quantico del campo gravitazionale. Ricercatori come Sougato Bose prevedono che test di questo tipo potrebbero riuscire entro un paio di decenni, grazie a tecniche di levitazione magnetica, criogenia estrema e misure di fase ultra-sensibili.

Parallelamente, modelli “post-quantistici” propongono che, a contatto con lo spazio-tempo, il comportamento quantistico diventi più regolare e con minori libertà, fino ad ammettere scenari in cui l’informazione possa effettivamente non conservarsi in senso stretto. Sono approcci radicali, certo, ma aiutano a mappare il territorio: capire quali ingredienti siano indispensabili e quali siano invece opzionali o rivedibili.

Ogni passo avanti – dalla sensitività degli interferometri alle nuove sorgenti di raggi gamma – moltiplica le opportunità di testare ipotesi specifiche. Anche la radiazione cosmica di fondo resta un pozzo di informazioni: piccole anomalie statistiche potrebbero essere la firma di una struttura discreta dello spazio o di nuove dinamiche gravitazionali ai primordi.

Teorie in campo: approcci principali e varianti

Nell’arsenale teorico figurano diverse proposte. Alcune sono già note, altre più di nicchia, ma tutte cercano di costruire una descrizione coerente e verificabile della gravità quantistica o di offrirne un’alternativa plausibile ai limiti attuali.

- Teoria delle stringhe: le particelle fondamentali non sono punti ma “corde” vibranti in dimensioni extra; la gravità emerge come una modalità di vibrazione specifica. Ambiziosa e geometrica, ma ancora in cerca di verifiche dirette.

- Gravità quantistica a loop (LQG): lo spazio-tempo è quantizzato in “atomi di spazio”, una rete di anelli e collegamenti che rende discreta la geometria su scale estreme.

- Gravità come teoria di gauge: la gravità è trattata come interazione di campo tra quattro campi correlati, alla stregua dell’elettromagnetismo; l’obiettivo è una rinormalizzazione completa e predittiva.

Accanto a queste, si incontrano varianti e approfondimenti come la gravità quantistica euclidea o percorsi introduttivi che sistematizzano la LQG con approcci didattici moderni. Anche lavori divulgativi e rassegne tecniche – inclusi contributi su riviste come Science Advances – alimentano un dibattito in cui teoria e osservazione devono incontrarsi a metà strada.

Vale la pena notare che i dati astrofisici, come quelli di INTEGRAL, hanno già costretto a rivedere alcune ipotesi. Questo è un segnale di vitalità: la gravità quantistica non è un castello nel nulla, ma un cantiere dove i vincoli sperimentali guidano il progetto.

Nel frattempo, i laboratori affinano tecniche di levitazione, misure di fase e controllo ambientale, mentre gli osservatori di onde gravitazionali e di alta energia ampliano il catalogo di eventi estremi. La speranza è che, incrociando più linee di evidenza, emerga una firma inconfondibile del carattere quantico della gravità.

Guardando al quadro d’insieme, la corsa alla gravità quantistica è fatta di immagini potenti – l’arazzo cosmico che a grandezza macroscopica appare continuo e, da vicino, si scompone in tessere elementari – e di risultati concreti, come i vincoli astronomici di INTEGRAL e l’esperimento di Southampton sulla debolezza della gravità a scala quasi microscopica. Sulla scacchiera teorica convivono approcci diversi – LQG, stringhe, teorie di gauge – e ipotesi più audaci su informazione e spazio-tempo. Il percorso resta impegnativo, ma ogni nuova misura, ogni limite osservativo e ogni idea ben formulata ci porta un passo più vicino a capire se il cosmo è davvero tessuto da anelli quantizzati, da campi di gauge o da qualcosa che ancora non abbiamo saputo immaginare.