- Dal geocentrismo all’eliocentrismo: svolta concettuale confermata da osservazioni e matematica.

- Copernico riorganizza il cosmo; Keplero introduce le ellissi; Galileo porta le prove telescopiche.

- Tycho alza gli standard osservativi; Newton unifica tutto con gravità e leggi del moto.

Nel giro di pochi secoli, l’umanità passò dall’idea di una Terra immobile al centro del cosmo alla visione di un Sistema Solare dinamico, in cui i pianeti orbitano attorno al Sole. Copernico, Keplero e Galileo furono i volti più noti di questo cambiamento epocale, ma la storia è più lunga, tortuosa e corale di quanto sembri: va dai modelli geometrici dei Greci alla meticolosa osservazione di Tycho Brahe, fino alla sintesi di Newton. Questa trasformazione è spesso studiata come questa rivoluzione scientifica che ridefinì metodo e autorità.

Questo racconto non è solo un elenco di scoperte: è l’evoluzione di un metodo. Dall’instrumentalismo dei babilonesi alla geometria dei Greci, dalla lotta tra cosmologia e astronomia matematica alla rottura rinascimentale, ogni tappa ha rimesso in discussione certezze profonde, religiose e filosofiche, ridisegnando il posto dell’uomo nell’universo. Il contesto è ben descritto anche nella storia della fisica, che mostra come idee e strumenti si siano intrecciati.

Che cos’è l’eliocentrismo

L’eliocentrismo è il modello cosmologico secondo cui il Sole occupa la posizione centrale del sistema di riferimento e la Terra, insieme agli altri pianeti, ne percorre l’orbita. L’idea, intuìta nell’antichità, prese forma compiuta nel XVI secolo con Nicola Copernico, per poi essere corroborata dalle osservazioni telescopiche di Galileo e perfezionata dalla dinamica di Keplero e Newton. Sul ruolo di Nicola Copernico nella cultura scientifica esistono molte citazioni e analisi.

Il termine deriva dal greco: hélios = Sole e kéntron = centro. Non si trattò soltanto di spostare la Terra, ma di cambiare il linguaggio della scienza: meno dogmi e più predizioni verificabili, strumenti migliori, matematica al servizio dei dati.

Sebbene oggi sia ovvio dire che i pianeti ruotano attorno al Sole, il consenso non arrivò subito. Il modello entrava in conflitto con il geocentrismo tradizionale e con letture religiose letterali. L’accettazione fu graduale, tra controversie, censura e raffinamenti tecnici. Anche pensatori medievali come Nicolas Oresme contribuirono al dibattito sulle motricità terrestri.

-

Punto chiave: i pianeti non descrivono cerchi perfetti ma ellissi (Keplero).

-

Punto chiave: la Terra ruota su sé stessa e attorno al Sole, spiegando giorno/notte e stagioni.

-

Punto chiave: la prova osservativa decisiva arrivò con il telescopio (fasi di Venere, satelliti di Giove).

Le radici antiche: Babilonia e Grecia

Nella Babilonia antica gli astronomi erano pragmatici: nessun modello fisico del cosmo, solo tavole numeriche per prevedere eventi celesti ricorrenti (eclissi, noviluni). Era un instrumentalismo spinto: contano i risultati, non le cause. I dettagli sulle prime tecniche astronomiche sono collegati ai contributi della Mesopotamia alla conoscenza.

I Greci cambiarono gioco e linguaggio. Con la geometria tentarono di “salvare i fenomeni” con modelli di sfere omocentriche (Eudosso) o sistemi di epicicli e deferenti (Apolonio) per spiegare il moto retrogrado. Ipparco introdusse l’orbita eccentrica; Ptolemeo perfezionò tutto con il discusso equante nel capolavoro Almagesto. Il ruolo di Aristotele fornì la cornice fisica che avrebbe dominato per secoli.

In parallelo fiorirono due vie: la cosmologia realista (modellare la struttura fisica del cosmo) e l’astronomia matematica (strumenti predittivi bidimensionali senza impegno ontologico). Aristotele offrì la cornice fisica: regno sublunare mutevole e celeste perfetto in moto circolare, materia diversa (i quattro elementi contro l’etere).

Già nell’età classica alcuni pensarono oltre. Aristarco di Samo suggerì che la Terra ruotasse attorno al Sole e su sé stessa, mentre Eratostene misurò con ingegno la circonferenza terrestre; la sua storia è ben documentata in Eratostene: biografia e contributi. Queste idee, pur brillanti, non scalzarono il geocentrismo dominante.

Dal Medioevo al Rinascimento: recupero e rottura

Caduto l’Impero romano, parte del sapere si perse in Europa. Con il Rinascimento, anche grazie ai mediatori islamici, ritornarono i testi e le tecniche. Il manuale di Peuerbach e Regiomontano (Epitome dell’Almagesto) rilanciò il dibattito; il contesto storico è parte dell’ampia fase dell’età moderna e del suo recupero del sapere antico.

Regiomontano fu un realista: voleva modelli tridimensionali con sfere fisiche che spiegassero cause e dati insieme. Notò anche la sottodeterminazione: diversi modelli (epiciclo vs eccentrico) potevano predire ugualmente bene, mettendo in guardia dal confondere successo predittivo e verità.

Con Copernico arrivò la frattura. Eppure, l’edizione del suo De revolutionibus incluse una prefazione anonima di Osiander che invitava a leggere il sistema solo come ipotesi di calcolo, non come realtà fisica. Questa mossa, di sapore strumentalista, fece credere a molti che Copernico non intendesse descrivere il mondo com’è.

La scuola di Wittenberg (Erasmus Reinhold) adottò tabelle basate su Copernico (Tavole prussiane) per predire posizioni planetarie, ma evitando l’impegno cosmologico sul moto della Terra. Al contrario, Christoph Clavius, influente sostenitore ptolemaico, difese in chiave realista epicicli ed eccentri come parti fisiche delle sfere, tipico esempio di “inferenza alla miglior spiegazione”.

Copernico: una nuova cosmologia

Copernico cambiò il significato delle parole. Prima “pianeta” includeva Saturno, Giove, Marte, Sole, Venere, Mercurio e Luna; con l’eliocentrismo, la Terra divenne pianeta e il Sole uscì dall’elenco. Le stelle “fisse” divennero davvero fisse: il moto diurno è apparente, frutto della rotazione terrestre.

Il polacco rivendicò armonia e semplicità del suo sistema: la distanza angolare di Mercurio e Venere dal Sole, la massima grandezza apparente di Marte in opposizione, le opposizioni dei pianeti esterni quando sono più vicini alla Terra emergevano naturalmente dalla nuova architettura.

Non tutto era perfetto: per competere nella precisione predittiva con Ptolemeo, Copernico dovette usare ancora epicicli ed eccentri. Il pregio? Bandì l’equante, ritenuto una violazione del principio di moto circolare uniforme. In pratica, i suoi modelli “funzionavano” anche grazie a dispositivi ad hoc, ma il quadro cosmologico risultava più coerente.

Tycho Brahe: osservare meglio, osservare sempre

Alla fine del Cinquecento, Tycho Brahe costruì il più ambizioso programma osservativo pre-telescopico: strumenti giganteschi, équipe di assistenti, campagne sistematiche con controlli incrociati. Nacquero cataloghi stellari più estesi e misure senza precedenti in accuratezza.

Brahe propose un modello intermedio: Terra al centro; Sole e Luna orbitano la Terra, mentre i pianeti orbitano il Sole. Osservando le comete che attraversavano le presunte sfere, negò l’esistenza dei cieli di cristallo. La sua eredità decisiva furono i dati, che permisero a Keplero scoperte rivoluzionarie.

Per anni coesistettero tre modelli forti (tolemaico, copernicano, tychoniano) con esiti predittivi comparabili sui dati disponibili: una sottodeterminazione temporanea che il progresso strumentale e teorico avrebbe poi sciolto.

Keplero: ellissi, aree uguali e periodi

Analizzando i dati di Marte, Keplero formulò due leggi cardine: orbite ellittiche con il Sole in un fuoco e aree uguali in tempi uguali. In seguito aggiunse la relazione tra periodo orbitale e semiasse maggiore. Queste leggi ripulirono l’eliocentrismo da residui circolari.

Non tutto in Keplero convinse subito. Le sue opere mescolavano intuizioni modernissime a idee oggi superate (armonie platoniche, forze magnetiche solari motrici). La comunità impiegò decenni per assorbirne la portata, ma quei tre enunciati divennero la base su cui Newton costruì la dinamica celeste.

Curiosità terminologica: Keplero diffuse l’uso di “satellite” per i piccoli corpi che orbitano i pianeti, utile per distinguere quanto Galileo aveva appena visto attorno a Giove.

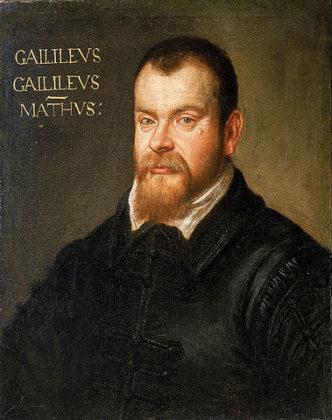

Galileo Galilei: telescopio e prove decisive

Con un cannocchiale perfezionato, Galileo fece tre osservazioni che cambiarono il gioco. La Luna mostrava montagne e valli, confutando l’idea di un cielo perfetto e immutabile di materia eterea; Giove possedeva quattro “stelle medicee” che gli ruotavano attorno, prova che un satellite può restare legato a un pianeta in moto; Venere presentava tutte le fasi, impossibili da spiegare nel tolemaismo ma naturali nel sistema copernicano o in quello di Tycho. Per approfondire il suo impatto culturale si possono vedere le frasi e immagini su Galileo.

Galileo non fu solo osservatore: lavorò su caduta dei gravi e idrostatica, incrinando la fisica aristotelica che sorreggeva il geocentrismo. Nel 1616 gli fu chiesto di trattare il copernicanesimo come ipotesi di calcolo; nel 1633 subì il processo dell’Inquisizione dopo la pubblicazione del Dialogo. Il suo celebre argomento delle maree a favore del moto terrestre era ingegnoso, ma sbagliato nella causa fisica.

La resistenza non fu solo religiosa; molti ritenevano non sufficiente la prova. Eppure, la somma di evidenze e la nuova fisica avrebbero presto spostato l’ago della bilancia.

Newton: gravità e leggi del moto

Isaac Newton sintetizzò secoli di sforzi. Con il telescopio riflettore migliorò la qualità delle immagini; con i Principia (1687) formulò tre leggi del moto e la legge di gravitazione universale: tra due masse agisce una forza attrattiva proporzionale al prodotto delle masse e inversamente proporzionale al quadrato della distanza.

Questa cornice spiegò in un colpo: ellissi kepleriane, velocità variabili, satelliti, comete, e molto altro. Nonostante i dubbi dei meccanicisti su un’azione a distanza “misteriosa”, la potenza predittiva conquistò il consenso e diede impulso al newtonianesimo, un modo di fare scienza fondato su leggi matematiche e verifica. Diversi ritratti dei protagonisti di questa età sono raccolti tra i fisici più famosi della storia.

Altri protagonisti e la scienza come impresa collettiva

Johannes Hevelius costruì un osservatorio a Danzica e, con strumenti giganteschi, realizzò misure di precisione straordinaria (mappa lunare in Selenographia, cataloghi stellari). La verifica indipendente di Edmond Halley ne confermò l’accuratezza.

Christiaan Huygens introdusse l’orologio a pendolo (misura del tempo più precisa), osservò l’anello di Saturno e il satellite Titano, e progettò telescopi “aerei” con fuochi lunghissimi. La sua ottica spinse ancora più avanti la risoluzione degli strumenti.

G. D. Cassini fondò l’Osservatorio di Parigi, misurò con cura scale del Sistema Solare e identificò strutture negli anelli di Saturno; John Flamsteed avviò Greenwich. Edmond Halley mappò il cielo australe, riconobbe il ritorno periodico del cometa che porta il suo nome e intuì il moto proprio delle stelle.

Nel Seicento e Settecento la ricerca diventò internazionale e interconnessa: osservatori sostenuti dallo Stato, dati condivisi, strumenti raffinati, supporto anche di compagnie commerciali interessate alla navigazione.

Geocentrismo vs eliocentrismo in breve

Nel geocentrismo la Terra è al centro, i pianeti e il Sole scorrono in sfere concentriche; la sfera più esterna ospita le stelle fisse. È un modello coerente con la fisica aristotelica e sostenuto per secoli, anche per ragioni teologiche.

Nell’eliocentrismo il Sole è al centro del Sistema Solare, i pianeti descrivono orbite ellittiche e le variazioni di luminosità o di dimensione apparente si spiegano con le distanze mutevoli lungo l’orbita. Le prove osservative e la dinamica newtoniana ne hanno cementato la validità.

-

Nota storica: nei quesiti scolastici si chiede spesso quale fosse il modello dominante quando il copernicanesimo avanzò: la risposta è geocentrismo.

Accoglienza, resistenze e riabilitazioni

L’eliocentrismo non fu accettato subito: contrasto con la fisica accettata e con autorità religiose rallentò tutto. Il caso più noto è Galileo, costretto all’abiura e agli arresti domiciliari. Molto più tardi, la Chiesa Cattolica rimosse i divieti: il pieno riconoscimento arrivò nell’Ottocento e il “perdono” a Galileo fu espresso nel 1992.

Contemporaneamente, tra gli scienziati, le osservazioni e la nuova fisica sciolsero i nodi. Entro la metà del Seicento il tolemaismo non era più una vera alternativa; restava la competizione con il sistema di Tycho, superata definitivamente con il quadro dinamico newtoniano.

Dal Sole al cosmo: la visione moderna

Oggi sappiamo che il Sole non è il centro dell’universo ma una stella nana gialla in un braccio della Via Lattea, una tra miliardi di galassie. Il modello standard della cosmologia è il Big Bang caldo: formulato nel 1927 e consolidato soprattutto dopo le conferme osservative emerse dal 1965, descrive un universo in espansione.

Questa nuova scala non cancella la rivoluzione copernicana; al contrario, la completa: sposta l’uomo dalla posizione centrale a un contesto più ampio, dove contano leggi universali e prove riproducibili.

Aree dell’astronomia e ricorrenze

L’astronomia è ampia e inter-disciplinare. Tra le aree principali: astrobiologia (vita e sue possibilità nel cosmo), astrofisica (proprietà fisiche di stelle e galassie), astronomia planetaria (sistemi planetari, geologia e meteorologia dei pianeti).

La divulgazione ha un ruolo cruciale. In alcuni paesi si celebra un Giorno mondiale dell’Astronomia in date variabili legate alla Luna; in Brasile è l’8 aprile. Queste ricorrenze rafforzano il legame tra ricerca e pubblico e ricordano le prime osservazioni telescopiche di Galileo quattro secoli fa.

Dare un senso al cielo ha richiesto millenni, idee audaci e strumenti nuovi. Dalle tavole dei babilonesi all’eleganza delle ellissi di Keplero, dalle lune di Giove alla gravità di Newton, il filo conduttore è la fiducia che teoria, fenomeni e dati possano incontrarsi in un racconto sempre più preciso del mondo.