- Usa le proprietà dei radicali: fattore comune, prodotto e quoziente, esponente uguale all’indice.

- Rendi simili i radicali per somma/sottrazione e razionalizza i denominatori quando necessario.

- Fattorizza i radicandi per far “uscire” potenze perfette e ridurre l’espressione.

- Procedi in tre step sulle frazioni: semplifica radicali, razionalizza, riduci i fattori comuni.

Quando si parla di semplificare frazioni con radicali, si intende il processo di riscrivere espressioni con radici in una forma equivalente ma più comoda da manipolare. In pratica, si applicano le proprietà della radice per ridurre indici ed esponenti, accorpare radicandi, eliminare radicali dal denominatore (razionalizzazione) e combinare termini simili. Queste tecniche rendono i calcoli più rapidi e puliti, sia con numeri sia con variabili.

Nelle righe che seguono troverai una guida strutturata per casi: dalla presenza di un fattore comune tra indice ed esponente, al caso in cui esponente e indice coincidono, passando per l’introduzione di un fattore esterno nel radicando per unificare radicali. Vedremo anche come sommare o sottrarre radicali simili, come moltiplicare radici con lo stesso indice, come gestire radicali applicati a frazioni e come razionalizzare il denominatore. Completeremo con una procedura pratica e con esercizi risolti per fissare bene i passaggi.

Che cos’è un radicale e perché semplificarlo

Un radicale è un simbolo che indica una radice: per esempio, √a (radice quadrata), radice cubica di a, e in generale la radice n-esima di un numero o di un’espressione. I suoi elementi sono: l’indice (n), il radicando (l’espressione sotto radice) e, quando presente, un esponente sul radicando. Semplificare significa trasformare la radice in una forma più semplice ma equivalente, così da poterla usare con facilità in somme, prodotti e frazioni.

Questa semplificazione è possibile grazie ad alcune proprietà cardine. La più importante afferma che è lecito moltiplicare o dividere simultaneamente l’indice della radice e l’esponente del radicando per lo stesso numero senza alterare il valore della radice. Inoltre, quando l’esponente del radicando coincide con l’indice, la base “esce” dalla radice. Altre proprietà utili riguardano il prodotto e il quoziente di radici, e la combinazione di radicali simili.

Proprietà fondamentali da tenere a mente

Prima di sporcarci le mani con i casi pratici, è utile ricapitolare in modo operativo le regole che useremo spesso: 1) se indice ed esponente hanno un fattore comune, possiamo dividerli per lo stesso numero; 2) se l’esponente del radicando è uguale all’indice, la base esce dalla radice; 3) la radice del prodotto è il prodotto delle radici (stesso indice); 4) la radice del quoziente è il quoziente delle radici (stesso indice e denominatore positivo); 5) radicali simili (stesso indice e stesso radicando) si sommano o sottraggono come termini simili.

Queste regole consentono di: ridurre espressioni troppo “cariche” dentro la radice, accorpare più radicali in uno solo quando serve, oppure “spacchettare” un radicale complesso in fattori più semplici. La scelta dipende sempre dall’obiettivo (semplificare, sommare, razionalizzare, ecc.).

1° caso: fattore comune tra indice ed esponente

Se l’indice della radice e l’esponente del radicando hanno un divisore comune, si può dividere entrambi per lo stesso numero senza cambiare il valore complessivo. Questa manovra riduce contemporaneamente l’indice e l’esponente, rendendo la radice più “leggera”. È una delle scorciatoie più potenti per semplificare subito.

Come si fa: individua il massimo fattore comune tra l’indice n e l’esponente k del radicando. Dividi n e k per quel fattore; il valore della radice resta invariato ma la scrittura diventa più semplice. Se dopo la divisione l’esponente diventa uguale all’indice, passa direttamente al 2° caso.

Esempi rapidi: radice 6-esima di a12. Indice 6 ed esponente 12 hanno fattore comune 6: dividendo ottieni radice 1-esima di a2, cioè semplicemente a2. Altro esempio: radice 9-esima di x6. Il fattore comune tra 9 e 6 è 3: si ottiene la radice 3-esima di x2, che spesso è più gestibile in ulteriori passaggi.

2° caso: esponente uguale all’indice

Quando il radicando presenta un’esponente identico all’indice della radice, la base esce dalla radice senza radicale. In formula: radice n-esima di an = a (con a ≥ 0 nei casi reali e secondo le convenzioni del contesto). È la regola più diretta e va applicata ogni volta che la riscontriamo.

Come si fa: osserva l’esponente del radicando; se coincide con l’indice, togli la radice e porta fuori la base. In caso la base sia un’espressione (per esempio, (xy)), valgono le stesse considerazioni.

Esempi: √(a2) = a; radice 3-esima di b3 = b; radice 5-esima di (x5y5) = xy (se si intende il dominio appropriato). Questa regola è spesso la conseguenza naturale del 1° caso, dopo avere semplificato indice ed esponente.

3° caso: introduzione di un fattore esterno nel radicando

Capita di voler trasformare un prodotto tra coefficiente esterno e radicale in un unico radicale, così da unificare più termini o preparare una somma/sottrazione. Per farlo, si “porta dentro” il coefficiente elevandolo alla potenza pari all’indice. In questo modo si ottiene un solo radicale con radicando aggiornato.

Come si fa: dato c·radice n-esima di a, riscrivi come radice n-esima di (cn·a). Questo trucco è utilissimo quando si devono confrontare, sommare o sottrarre radicali che vuoi rendere simili, oppure quando vuoi racchiudere tutto sotto un’unica radice per poi semplificare.

Esempio: 3 radice 3-esima di 2. Portando dentro, ottieni radice 3-esima di (33·2) = radice 3-esima di 54. Analogo per 2√5 = √(22·5) = √20, utile se devi combinare con altri radicali del tipo √20.

4° caso: espressioni con lo stesso radicale (radicali simili)

Se in un’espressione compaiono radicali con lo stesso indice e lo stesso radicando, si possono sommare o sottrarre come fossero termini simili. In pratica, si raccoglie il radicale comune e si opera sui coefficienti esterni.

Come si fa: a√m ± b√m = (a ± b)√m, purché indice e radicando coincidano. Se non coincidono, prima prova a semplificare i singoli radicali o a renderli simili (ad esempio portando fuori fattori o introducendoli all’interno come nel 3° caso).

Esempio: 2√3 + 5√3 = 7√3. Un caso leggermente più laborioso: √12 + √27. Semplificando: √12 = 2√3 e √27 = 3√3, dunque la somma diventa 5√3.

5° caso: radici con lo stesso indice in una moltiplicazione

Quando si moltiplicano radicali che condividono lo stesso indice, si può usare la proprietà del prodotto: la radice del prodotto è pari al prodotto delle radici (e viceversa). Questo consente di accorpare due radicali in uno solo o, all’occorrenza, di spezzarne uno in due per semplificare meglio.

Come si fa: radice n-esima di a per radice n-esima di b = radice n-esima di (a·b). Dopo avere accorpato, verifica se il nuovo radicando si fattorizza per far “uscire” fattori perfetti.

Esempi: √2 · √8 = √16 = 4. Oppure radice 3-esima di 4 · radice 3-esima di 16 = radice 3-esima di 64 = 4. Con variabili: √(x) · √(9x) = √(9x2) = 3x (controllando le condizioni sul dominio).

6° caso: radicale applicato a una frazione

Se sotto radice c’è una frazione, la proprietà del quoziente ci dice che si può separare in due radicali (stesso indice): radice n-esima di (a/b) = (radice n-esima di a) / (radice n-esima di b), con b > 0 nel campo reale. Questa separazione spesso rende più evidente quali fattori si possono semplificare (vedi tipi ed esempi di frazioni).

Come si fa: scrivi la frazione come quoziente di due radici con lo stesso indice e semplifica numeratore e denominatore separatamente. In seguito, verifica se è possibile ridurre la frazione o se conviene razionalizzare il denominatore.

Esempi: √(18/2) = √18 / √2 = (3√2)/√2 = 3. Un altro: radice 3-esima di (x7/x) = radice 3-esima di x6 = x2 (sempre considerando x ≠ 0 e il contesto del problema).

7° caso: radicale al denominatore (razionalizzazione)

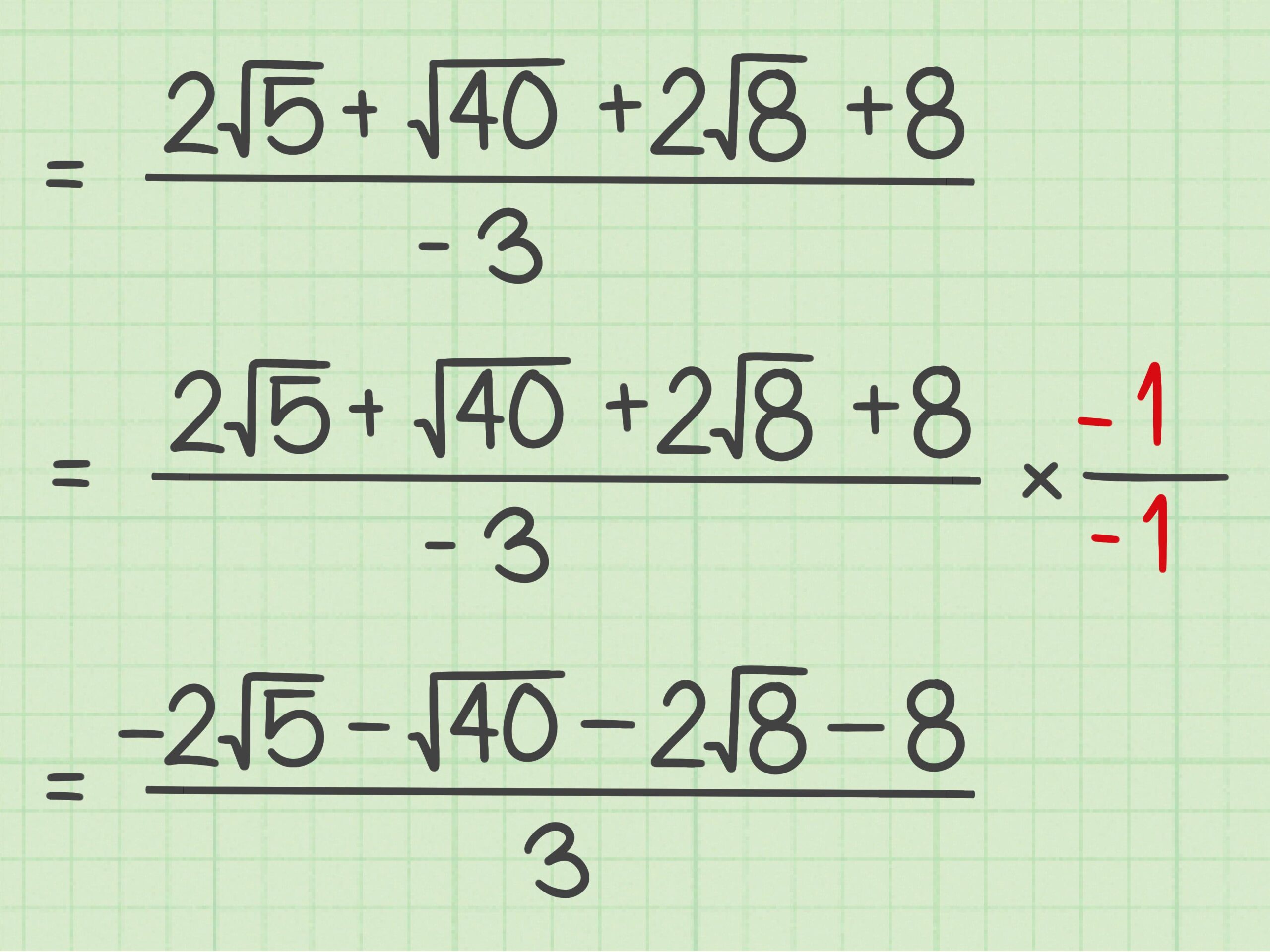

Se in una frazione il denominatore contiene un radicale, conviene eliminarlo per ottenere una forma equivalente ma priva di radici al denominatore. Questo processo si chiama razionalizzazione e facilita confronti, somme e ulteriori semplificazioni.

Come si fa (denominatore con un solo radicale): moltiplica numeratore e denominatore per quel radicale. In questo modo il denominatore diventa un numero “senza radice” (ad esempio √2 · √2 = 2). Dopo la razionalizzazione, prova a semplificare eventuali fattori comuni.

Esempi: 1/√2 = (1·√2)/(√2·√2) = √2/2. Oppure 5/√3 = (5√3)/3 = (5√3)/3 (e se ci sono fattori comuni numerici, si riduce). Con radicali separabili: √18/√2 = (3√2)/√2 = 3 (equivale a razionalizzare implicitamente dividendo).

Fattorizzazione del radicando: una strategia sempre utile

Spesso la semplificazione passa dalla riscrittura del radicando come prodotto di fattori “perfetti” rispetto all’indice. Fattorizzare significa scomporre il radicando in fattori primi o in potenze che rivelano immediatamente quali parti possono uscire dalla radice.

Come si fa: scomponi il numero (o l’espressione) in fattori; raggruppa potenze con esponente multiplo dell’indice; porta fuori dalla radice tali fattori “perfetti” lasciando sotto radice solo il resto. Con variabili, ragiona allo stesso modo: x7 per una radice cubica si riscrive come x3·x3·x.

Esempio classico con numeri: √50 = √(25·2) = 5√2. Con variabili e radice cubica: radice 3-esima di x7 = radice 3-esima di (x3·x3·x) = x·x·radice 3-esima di x = x2·radice 3-esima di x. Questa tecnica si combina bene con tutti i casi precedenti.

Procedura pratica per semplificare frazioni con radicali

Quando l’obiettivo è snellire una frazione che contiene radicali, una traccia operativa funziona quasi sempre: 1) semplifica i radicali di numeratore e denominatore; 2) razionalizza il denominatore se contiene radici; 3) riduci la frazione cancellando eventuali fattori comuni. A volte basta il primo passo, in altri casi servono tutti e tre.

Esempio guidato: √50 / √2. Primo passo: √50 = 5√2; la frazione diventa (5√2)/√2. Secondo passo: qui non serve razionalizzare, perché √2 si semplifica direttamente. Terzo passo: cancella √2 sopra e sotto e ottieni 5. Un altro esempio: 1/√2 → moltiplica sopra e sotto per √2 e ottieni √2/2, già in forma razionalizzata.

Un caso con numeratore e denominatore non banali: √18 / √3. Semplifica: √18 = 3√2, quindi (3√2)/√3. Se vuoi, accorpa in un’unica radice: √(18/3) = √6. In alternativa, razionalizzi e poi semplifichi: moltiplichi per √3/√3 e ottieni (3√6)/3 = √6.

Esempi chiave, dal più semplice al più articolato

• Semplificazione diretta: √12 = √(4·3) = 2√3.

• Prodotto di radicali: √2 · √8 = √16 = 4.

• Quoziente di radicali: √(18)/√(2) = (3√2)/√2 = 3.

• Introduzione di fattore esterno: 3 radice 3-esima di 2 = radice 3-esima di (33·2) = radice 3-esima di 54.

• Fattore comune tra indice ed esponente: radice 6-esima di a12 = a2.

• Esponente uguale all’indice: radice 5-esima di y5 = y.

• Razionalizzazione base: 1/√3 = (√3)/(√3·√3) = √3/3.

• Somma di radicali simili: 7√5 − 2√5 = 5√5.

• Radice su frazione: √(72/2) = √36 = 6.

• Con variabili (radice cubica): radice 3-esima di (x7) = x2·radice 3-esima di x, come visto; applicare le stesse idee a coefficienti numerici permette semplificazioni ancora più incisive.

Consigli operativi e piccoli errori da evitare

• Separa sempre il “cosa” dal “come”: prima individua quale proprietà è applicabile, poi esegui i passaggi in ordine logico (fattorizzare, ridurre indice/espresso, razionalizzare, ecc.).

• Non sommare radicali che non sono simili: prima prova a semplificarli o a renderli simili (stesso indice e stesso radicando), altrimenti la somma non si riduce.

• Nelle razionalizzazioni, controlla se dopo il prodotto è possibile ridurre numeratore e denominatore: una cancellazione intelligente evita di lasciare fattori inutili.

• Evita di “inventare” proprietà inesistenti (per esempio, √(a + b) ≠ √a + √b). Le proprietà valide riguardano prodotto e quoziente, non la somma.

• Nei contesti con variabili, considera le condizioni di validità (positività del radicando, denominatore non nullo). Queste condizioni non cambiano i passaggi algebrici, ma servono a garantire che le trasformazioni abbiano senso.

Esercizi di semplificazione (con soluzioni)

a) Semplifica √18.

Soluzione: √(9·2) = 3√2 → 3√2.

b) Semplifica √50/√2.

Soluzione: √50 = 5√2, quindi (5√2)/√2 = 5.

c) Razionalizza 1/√2.

Soluzione: (1·√2)/(√2·√2) = √2/2.

d) Moltiplica √5 · √20.

Soluzione: √(100) = 10 (oppure √20 = 2√5, quindi √5·2√5 = 2·5).

e) Semplifica radice 3-esima di (x7).

Soluzione: x7 = x3·x3·x → x2·radice 3-esima di x.

f) Semplifica √(12) + √(27).

Soluzione: √12 = 2√3, √27 = 3√3 → somma = 5√3.

g) Semplifica radice 3-esima di (16) · radice 3-esima di (4).

Soluzione: radice 3-esima di 64 = 4.

h) Semplifica √(18/3).

Soluzione: √6 (oppure √18/√3 = (3√2)/√3 = accorpa in un’unica radice: √6).

Mini–procedura riassuntiva per frazioni con radicali

Quando hai una frazione con radicali, esegui nell’ordine: 1) semplifica i radicali (fattorizzazione e riduzione indice/esponente); 2) razionalizza il denominatore se contiene radici; 3) riduci i fattori comuni. Un esempio “classico” visto spesso è 1/√2 → √2/2; un altro è √50/√2 → 5.

Un’ultima nota pratica: la stessa frazione può essere semplificata con strade leggermente diverse ma equivalenti. L’importante è far riferimento alle proprietà valide (prodotto, quoziente, fattore comune tra indice ed esponente, radicali simili) e mantenere ordine nei passaggi.

Se metti in pratica i casi visti (fattore comune, esponente uguale all’indice, introduzione di fattori per unificare radicali, somma di radicali simili, prodotto con stesso indice, radici di frazione e razionalizzazione), qualsiasi espressione con radicali diventa più maneggevole. Con un po’ di allenamento i passaggi diventano automatici e i risultati arrivano in poche mosse.