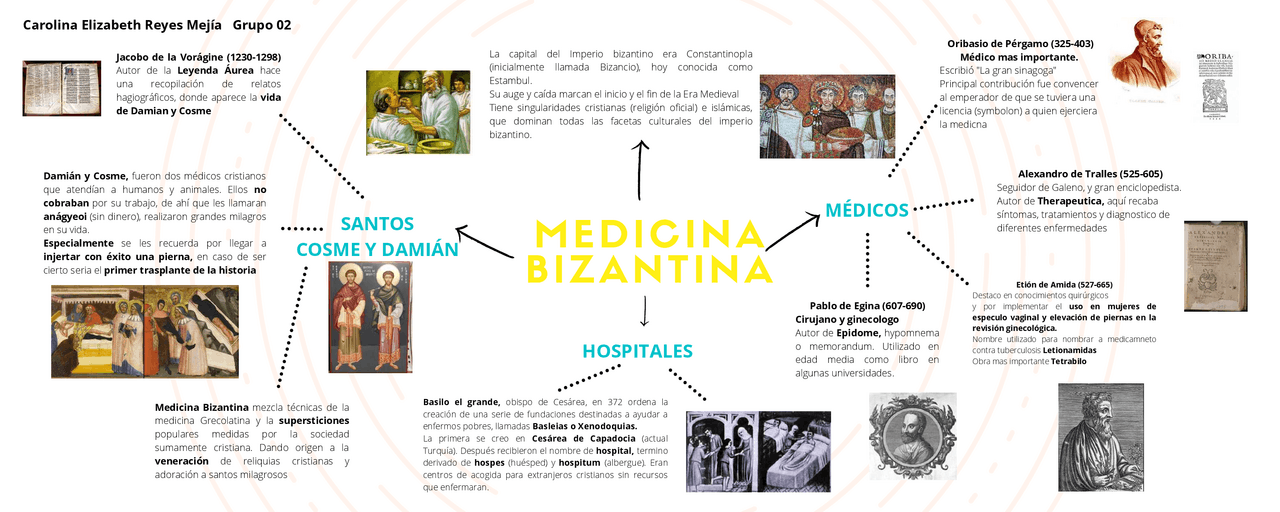

- Continuità ippocratico-galenica e sviluppo di ospedali pubblici, dagli xenodochia alla gestione statale.

- Quattro protagonisti: Oribasio, Alessandro di Tralles, Ezio d’Amida e Paolo di Egina tra compilazioni e pratica.

- Quadro teorico (umori, cause di Galeno) e strumenti clinici (uroscopia, salasso, chirurgia) in dialogo con il mondo arabo.

- Periodo iconoclasta come impulso alle “scienze dure”: dissezioni, anatomia venosa, litotrissia e nuove regole ospedaliere.

Quando nel 395 l’Impero romano si scisse in due tronconi, con Roma a Occidente e Costantinopoli a Oriente, la parte orientale, l’Impero bizantino, ereditò non solo territori e amministrazione, ma soprattutto la tradizione medica greca, conservandola e rielaborandola per oltre un millennio. In questo ambiente, al crocevia fra mondo ellenistico, cristianesimo e influssi orientali, prese forma una cultura sanitaria complessa, allo stesso tempo profondamente erudita e sorprendentemente pratica.

A differenza di ciò che accadrà poi nelle università occidentali, la formazione e l’abilitazione dei medici non furono rigidamente regolamentate nel contesto bizantino: mancò un vero e proprio albo o un percorso universitario normato. Ciononostante, gli ospedali e l’assistenza pubblica conobbero uno sviluppo senza precedenti, gettando le basi di modelli organizzativi che, per certi versi, ricordano forme moderne di sistema sanitario.

Contesto e continuità greca

La medicina bizantina nacque dall’humus ippocratico e galenico, valorizzato a Costantinopoli grazie alla disponibilità dei testi classici e alla presenza di eruditi capaci di compilarli, commentarli e tramandarli. Questa continuità non fu statica: accanto ai “conservatori” operarono innovatori, soprattutto nei primi secoli, attivi nella chirurgia, nella pratica ospedaliera e nella farmacologia, in una sintesi sempre più articolata tra eredità greco-romana e nuove esigenze cristiane.

Il clima culturale si nutriva della scuola ippocratica e della sua idea di medicina razionale, rifiutando pratiche magico-sciamaniche e puntando su osservazione e esperienza clinica. In questo quadro si affermano due grandi pilastri: la teoria degli umori e l’onnipresente figura di Galeno, al tempo stesso medico e filosofo, che segnò per secoli l’orizzonte teorico e metodologico.

Xenodochia e nascita dell’ospedale

Basilio il Grande (330–379) promosse presso Cesarea la costruzione di grandi complessi assistenziali, embrioni di ospedale cristiano, organizzati in edifici attorno a una chiesa. Erano i xenodochia (da xénos, “straniero”, e dóchion, “accoglienza”), all’inizio veri e propri “alberghi per forestieri”, ma rapidamente evoluti verso funzioni sanitarie.

Questa filosofia dell’accoglienza si ispirava anche a un provvedimento di Giuliano l’Apostata, che raccomandava di soccorrere tutti i viaggiatori poveri, non solo i correligionari. Di qui un effetto moltiplicatore: Edessa (375), Antiochia (398) ed Efeso (451) ospitarono strutture simili; i nestoriani attivarono albergatori e ricoveri fino a Gundishapur (450) e lungo la Via della Seta.

Con il tempo, le istituzioni si specializzarono: accanto agli xenodochia compaiono orphanotrophia (per orfani), ptochotrophia (per poveri) e gerontocomia (per anziani), come attestato nel Codex Iustinianus. In città maggiori si distinguevano aree e funzioni, e si avviò una gestione sempre più pubblica dell’assistenza.

Nel XII secolo, secondo gli studi di Alexander Kazhdan, a Costantinopoli operavano ospedali cittadini con cinque reparti da 50 letti ciascuno, due medici titolari per reparto, assistenti e ampio personale. I medici ricevevano stipendio statale, alloggio e perfino un cavallo; l’esercizio privato era limitato. Non stupisce che qualcuno abbia visto in ciò un prototipo di “servizio sanitario nazionale” ante litteram.

Quattro protagonisti: Oribasio, Alessandro, Ezio e Paolo

Oribasio di Pergamo (325–403) fu un gigante della compilazione: la sua Synagógai in 70 volumi raccoglieva il meglio della medicina greco-romana; a questa si affiancavano la Synopsis (9 libri) e gli Euporista (4 libri) per lettori colti non specialisti. Nelle sue pagine troviamo descrizioni moderne, come la semiologia delle lesioni del midollo spinale, e persino note su fenomeni pedagogici (l’inibizione nei bambini puniti). Curiosa e attuale la menzione degli effetti della canapa indiana.

Medico e consigliere di Giuliano, Oribasio assistette alle ultime ore dell’imperatore, ferito in Mesopotamia (363). Le fonti raccontano un ardito tentativo chirurgico di legatura dei vasi addominali e di sutura gastrica: un lampo di chirurgia avanzata per l’epoca. Esiliato dopo la morte di Giuliano per le sue simpatie pagane, fu poi richiamato a corte grazie alla fama e alla bravura.

Alessandro di Tralles (525–560 ca.), enciclopedico e viaggiatore instancabile (dalla Penisola Iberica alla Gallia), fu un fedelissimo di Galeno. Nei suoi scritti compaiono le prime descrizioni di parassitosi intestinali e l’uso del colchico per la gotta, pratica con una lunga storia fino alla colchicina moderna. Non mancano però prescrizioni eccentriche (come mangiare scarabei verdi o raccogliere giusquiamo sotto particolari segni zodiacali), segno della persistenza di elementi magici nella cultura medica.

Ezio (Aezio) d’Amida si distinse in chirurgia e in ginecologia (oltre cento capitoli): nel De vasorum dilatatione affrontò gli aneurismi con originalità, e la sua opera maggiore, il Tetrabiblon (16 libri in 4 parti), riassume e aggiorna il sapere precedente. A lui si riconosce impulso all’uso analgesico dell’oppio e uno sguardo acuto sulle malattie reumatiche, frequenti persino tra i basileis: 14 imperatori, da Costantino II a Giovanni VIII Paleologo, ne furono afflitti (tra cui Marciano, Giustiniano I, Giustino II, Maurizio, Foca, Costantino IV, Costantino VIII, Costantino IX Monomaco, Alessio I Comneno, Isacco II Angelo, Alessio III Angelo, Giovanni V Paleologo).

Strumenti e prassi ginecologica: lo speculum e il controllo del campo

Ezio d’Amida è associato anche all’introduzione dello speculum vaginale nella pratica clinica, insieme a una metodica per l’immobilizzazione dell’assistita durante l’esame: ginocchia flesse, cosce contro l’addome, una fune che – dal malleolo – passava attorno al ginocchio, dietro il collo e fino al malleolo opposto. Oggi appare cruda, ma testimonia l’attenzione alla sicurezza e alla visibilità del campo operatorio in epoca pre-anestetica.

Queste tecniche indicano quanto la chirurgia bizantina sapesse essere pratica e sistematica, al netto di limiti etici e strumentali dell’epoca. In taluni ambiti, come ostetricia e ginecologia, le sintesi compiute a Costantinopoli fecero da ponte verso il mondo islamico e, di rimbalzo, all’Occidente latino.

La summa di Paolo di Egina

Paolo di Egina (VII secolo), l’ultimo grande della Bizanzio classica, compose la Epitome medicae in sette libri, una vera “bibbia” per chirurghi e clinici. Il I libro affronta regime di vita e dieta in chiave umorale; il II le febbri (alte nelle acute, moderate nelle croniche); il III percorre le patologie “dalla testa ai piedi”; il IV si dedica alla dermatologia; il V alle tossicologie e ai veleni.

Il VI libro è una monografia di chirurgia di enorme impatto sulla trasmissione della tecnica chirurgica e dell’ostetricia nel mondo islamico e poi europeo; pur con alcune lacune (ad esempio sull’utero o la presentazione podalica), la sua diffusione grazie ad Abulcasis fu determinante. Nel VII libro Paolo raccoglie semplici e composti: circa 90 minerali, 600 piante e 168 sostanze animali, offrendo una rassegna di farmacologia pratica senza paragoni.

Teoria: Ippocrate, umori e Galeno fra cause e facoltà

L’ippocratismo pose la natura (physis) al centro del processo di guarigione, elaborando la teoria dei quattro umori – sangue, flegma, bile gialla e bile nera – con corrispondenze ai quattro elementi (aria, acqua, fuoco, terra) e ai quattro temperamenti (sanguigno, collerico, malinconico, flemmatico). Salute come eukrasia (buona mescolanza), malattia come dyskrasia: una grammatica clinica destinata a durare fino all’età moderna.

Galeno consolidò e reinterpretò questo quadro con un impianto metodologico stringente: l’arte medica, per lui, è una téchne razionale fondata su osservazione e spiegazione causale. Distinse cinque tipi di cause – finale, efficiente, materiale, strumentale e modale – integrandole in una lettura del corpo come organizzazione finalistica. Introducendo il principio di “facoltà” (forze dinamiche naturali di attrazione/repulsione), spiegò funzioni e patologie come esiti di equilibri da ristabilire per contraria (contraria contrariis).

Questa impostazione, con i suoi limiti, plasmò la farmacologia pre-moderna: ad esempio, olio di ricino “caldo” (lassativo) e oppio “freddo” (antidolorifico), con il rischio – ben noto – di spegnere il calore vitale a dosi eccessive. Non mancò la riflessione etica: celebre l’idea galenica che il miglior medico debba anche essere filosofo, per coniugare debito morale e rigore logico.

Pratica romana e farmacologia: dall’esercito a Dioscoride

La medicina romana, pratica e sistematica, organizzò le conoscenze greche e servì in primis le forze armate: con oltre 300.000 legionari nel II secolo, venne istituito un corpo di medici militari stipendiati. In questo contesto spicca Dioscoride, autore del celebre De materia medica in cinque libri, che classificò circa 600 piante medicinali, definendo indicazioni e dosaggi con un empirismo sorprendentemente moderno.

La fortuna di quest’opera è testimoniata dal Codex Aniciae Julianae (o Codex Vindobonensis), un manoscritto magnifico del VI secolo, offerto a una principessa romana e oggi a Vienna: prova concreta di quanto la farmacologia fosse centrale nella pratica tardoantica e medievale. Accanto a Dioscoride, Aulo Cornelio Celso nel De Medicina sistematizzò un triangolo terapeutico ancora attuale: dietetica, farmaceutica, chirurgia.

Nei secoli, presero forma complessi preparati antidoti come il mithridaticum e la teriaca – talora con ingredienti curiosi, carne di vipera inclusa – prodotti fino al XVIII secolo con rigidi protocolli di qualità. La linea di demarcazione tra empiria e magia rimase, però, porosa: la cultura bizantina poteva ricorrere al “magico” per spezzare l’onnipotenza dei classici quando serviva un varco interpretativo nuovo.

Clinica al letto: uroscopia ed evacuazioni

La uroscopia divenne una prassi regina nella clinica medievale: il medico osservava colore, sedimenti, agitava l’urina in un vaso apposito e, non di rado, assaggiava per cogliere un gusto dolciastro compatibile con il diabete. Questa attenzione costruì un linguaggio clinico standardizzato, ponte fra tradizione antica e manuali scolastici.

Convinti che la salute dovesse preservare l’equilibrio umorale, i medici privilegiarono terapie di “evacuazione”: emetici, lassativi, diuretici, soprattutto il salasso, anche con sanguisughe. Nei casi estremi si impiegavano setoni o cauteri per creare ulcere “di scarico”. Circolava pure l’idea che la natura stessa “spurghi”: febbre come pepsis (bollore), emorragie emorroidarie benefiche, ascessi che canalizzano umori corrotti.

Su alcuni gesti, gli arabi furono più moderni: pulizia e drenaggio delle ferite furono pratiche apprese dagli europei durante le crociate. Non mancò, poi, una vera pedagogia della sofferenza cristiana: la malattia (infirmitas) poteva diventare via di redenzione, con il medico chiamato a mediare tra cura del corpo e salvezza dell’anima.

Ospedali e organizzazione sociale

Gli xenodochia – spesso accanto a monasteri, episcopi o grandi vie di comunicazione, in strutture quadrangolari con cortili interni – ospitavano inizialmente pellegrini, poi anche poveri, anziani e malati. Dal IV secolo si scoraggiò l’ospitalità commerciale delle pandochéia (locande) giudicate moralmente ambigue, spingendo verso un modello ecclesiastico e caritativo di accoglienza.

Nel Medioevo “barbarico” (VI–IX secolo), la povertà di massa coinvolgeva il 25–40% della popolazione: non stupiscono le tensioni urbane legate al prezzo di grano e farina, con lo Stato impegnato in calmierazioni. In questo contesto, i medici di ospedale, sostenuti dall’erario, costituivano una vera élite dell’intellighenzia, con tutele e privilegi che spesso mancavano ad altri letterati costretti a benefici ecclesiastici per sopravvivere.

Non è forzato scorgere nella sanità bizantina tratti di un “socialismo bizantino” autocratico e solidaristico: un’eco che, per taluni, riecheggia nella continuità ideale della “terza Roma” moscovita, con la rinnovata centralità del patriarcato dopo il crollo sovietico. Al di là delle analogie, resta il dato: amministrazione, Chiesa e medicina dialogarono a lungo sul terreno delle istituzioni.

Iconoclasti e scienza: tra anatomia e chirurgia

Nel periodo iconoclasta (717–842), malgrado la scarsità e la distorsione delle fonti (dovuta anche alla damnatio memoriae), affiorano segnali di promozione delle “scienze dure” e della pratica anatomica. Contrari a reliquie e miracoli, gli iconoclasti avrebbero favorito indagini anatomiche con consenso delle autorità; tra gli esiti menzionati, l’identificazione delle vene cefalica e basilica dell’avambraccio.

In quegli anni si costruì uno dei grandi xenon e sembra consolidarsi il controllo statale esclusivo sugli ospedali. In ambito diagnostico viene segnalata la differenziazione fra artrite reumatoide e gotta, mentre in chirurgia spicca la litotrissia transuretrale. Questo slancio innovativo non ebbe però piena continuità, complice la sconfitta politica dell’iconoclasmo e il ritorno della prevalenza “ortodossa”.

Bisanzio e il ponte islamico: Avicenna, Razi e Averroè

Il rapporto con il mondo arabo fu fecondo e complesso. Il Corano invitava allo studio della natura come segno dell’opera divina; da qui un sincretismo che valorizzò osservazione, ragione e rivelazione. In medicina, figure come Razi (Rhazes) e Avicenna coniugarono empirismo clinico e sistemi filosofici ampi: il Canone di Avicenna resterà testo dominante anche in Occidente per secoli.

Nel mondo islamico si confrontarono due vie: da un lato la scuola ashʼarita (onnipotenza divina, atomismo degli “accidenti” senza causalità necessaria), dall’altro la linea aristotelica culminata in Averroè, strenuo difensore del rapporto causa-effetto e di una scienza come procedura necessaria e oggettiva. Le dispute – basate anche su confutazioni celebri, come la risposta di Averroè all’Incoerenza di Al-Ghazali – toccarono da vicino le sorti della scienza nel Mediterraneo.

Le crociate irrigidirono frontiere e identità, ma gli scambi clinici non si interruppero: l’Occidente imparò a detergere le ferite dai medici arabi; molte opere greco-romane tornarono in Europa attraverso il filtro arabo-bizantino, alimentando la rinascita scolastica. In tutto questo, Costantinopoli restò a lungo un ponte imprescindibile tra Oriente e Occidente.

Nel loro intreccio di teoria umorale, pratica chirurgica, istituzioni ospedaliere e dialoghi interculturali, i Bizantini hanno custodito e rilanciato un’eredità medica che tocca filosofia, etica e amministrazione. Dalle xenodochia di Basilio alle enciclopedie di Oribasio e Paolo, dall’uroscopia al colchico per la gotta, fino al controllo statale degli ospedali e ai dibattiti con il pensiero islamico, emerge una medicina capace di unire cura del corpo, ordine sociale e coscienza morale, con una sensibilità olistica che, come ricordava Gregorio di Nazianzo, chiedeva anche di “saper sopportare filosoficamente la malattia”.