- La composizione percentuale in massa descrive quanta parte della massa di un composto appartiene a ciascun elemento e deve sempre sommare al 100%.

- Si calcola o dalla formula chimica (via masse molari) o da dati sperimentali di massa, con procedimenti rapidi e verificabili.

- Dalle percentuali si ricava la formula minima e, conoscendo la massa molare, si risale alla formula molecolare.

Nella vita di tutti i giorni parliamo spesso di percentuali, e in chimica succede esattamente lo stesso: quando si ragiona di quantità di reagenti e prodotti in una reazione, la percentuale in massa è una misura centrale. La composizione percentuale in massa indica che frazione della massa di un composto appartiene a ciascun elemento, consentendo confronti e calcoli rapidi in ambito stechiometrico.

In parole semplici, se prendiamo 100 parti in massa di una sostanza, la composizione percentuale ci dice quante parti appartengono a ogni elemento. Dire, per esempio, che il metano CH4 contiene circa il 75% in massa di carbonio e il 25% di idrogeno significa che in 100 g di metano troviamo 75 g di C e 25 g di H. Questa idea è tanto intuitiva quanto potente: con una sola informazione possiamo descrivere in modo quantitativo come è “fatta” una sostanza.

Cos’è la composizione percentuale in massa e perché conta

La base teorica che rende possibile questa analisi è la Legge delle Proporzioni Costanti (Proust): ogni sostanza pura presenta gli stessi elementi combinati nelle stesse proporzioni in massa, indipendentemente dalla quantità considerata. È una proprietà intensiva, quindi non dipende dalla massa della nostra porzione di campione: 1 g o 1 kg del composto hanno identica composizione percentuale.

Per i chimici, la composizione percentuale è uno strumento diagnostico. Quando si studiano sostanze sconosciute (per esempio per verificare la presenza di un principio attivo), si ricorre a tecniche analitiche come l’analisi di combustione per ricavare la percentuale in massa degli elementi. Da qui partono poi calcoli per ottenere la formula minima (empirica) e, quando possibile, la formula molecolare.

Un aspetto da non scordare è il controllo interno: la somma delle percentuali degli elementi deve essere sempre pari al 100% (entro gli inevitabili arrotondamenti). Questa semplice verifica mette subito in luce eventuali incongruenze nei dati o nei calcoli.

In pratica, possiamo determinare la composizione centesimale in due modi complementari: (1) partendo dalla formula chimica (molecolare o empirica) e (2) partendo dai dati sperimentali di massa della sostanza. Di seguito vediamo nel dettaglio entrambe le strade, con esempi numerici completi.

Metodo 1: calcolo a partire dalla formula chimica

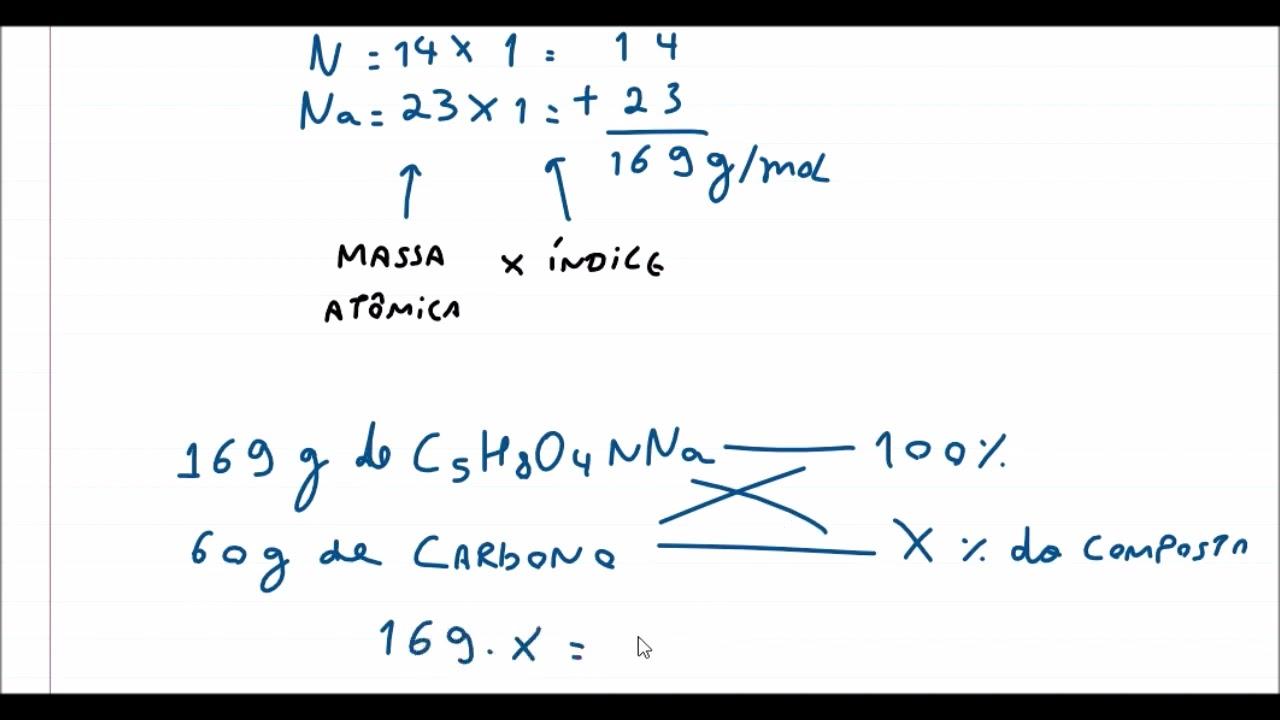

Quando conosci la formula chimica, il procedimento è lineare: calcoli la massa molare del composto, poi la massa che ciascun elemento apporta in 1 mol e infine il rapporto percentuale. In simboli: Percentuale elemento = (Massa dell’elemento in 1 mol di composto / Massa molare del composto) × 100.

Passi operativi sintetici ma efficaci: 1) trova le masse atomiche (dalla tavola periodica), 2) somma per ottenere la massa molare del composto, 3) moltiplica la massa atomica di ogni elemento per il suo indice stechiometrico, 4) calcola le percentuali. Questo approccio funziona sia con formule molecolari sia con formule empiriche, perché le proporzioni tra gli elementi restano le stesse.

Esempio completo – perossido di idrogeno H2O2: La massa molare è 1×2 + 16×2 = 34 g/mol. La massa di H in 1 mol è 2 g; quella di O è 32 g. Percentuale H = 2/34 × 100 ≈ 5,88%; percentuale O = 32/34 × 100 ≈ 94,12%. Il risultato atteso è circa 5,9% di H e 94,1% di O, e ovviamente 5,9 + 94,1 ≈ 100.

Esempio essenziale – acqua H2O: se usiamo masse atomiche arrotondate con più cifre (H ≈ 1,01 g/mol; O ≈ 16,00 g/mol), M(H2O) = 2×1,01 + 16,00 = 18,02 g/mol. La massa di H in 1 mol è 2,02 g e quella di O è 16,00 g. Percentuale H = 2,02/18,02 × 100 ≈ 11,21%; percentuale O = 16,00/18,02 × 100 ≈ 88,79%. Numeri coerenti con il classico 11% e 89% usato come approssimazione scolastica.

Esempio mirato – eugenolo: l’eugenolo ha massa molare circa 160 g/mol e formula minima C5H6O. Per la composizione percentuale è sufficiente la formula empirica, poiché le proporzioni atomiche determinano le percentuali. Con le masse atomiche usuali, la massa per C5H6O è: C = 12×5 = 60 g; H = 1×6 = 6 g; O = 16×1 = 16 g. Totale 82 g. Percentuali: C = 60/82 × 100 ≈ 73,2%; H ≈ 7,3%; O ≈ 19,5%. La percentuale di carbonio è quindi intorno al 73%, valore che torna spesso negli esercizi sull’eugenolo.

Due note utili per non inciampare: le masse atomiche usate influiscono sugli arrotondamenti e possono spostare il secondo decimale; ciò che conta è comprendere il metodo e controllare sempre che le percentuali totali diano 100%. Inoltre, quando calcoli con la formula empirica ottieni le stesse percentuali della formula molecolare, perché descrivono la medesima proporzione tra gli elementi.

Metodo 2: calcolo dai dati sperimentali e collegamento con formula minima e molecolare

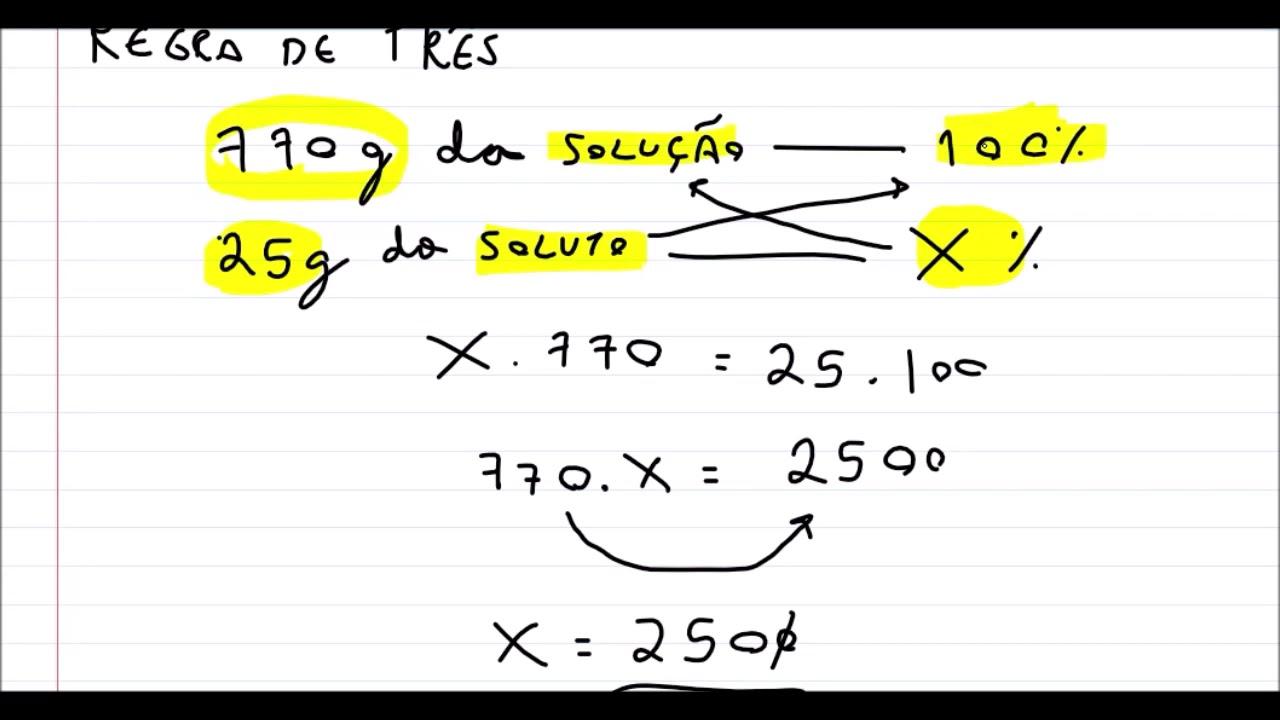

Se possiedi la massa totale del campione e le masse dei singoli elementi, la composizione percentuale si ottiene subito con la formula: Percentuale elemento = (massa dell’elemento nella porzione analizzata / massa totale del campione) × 100. È un rapporto diretto, perfetto da gestire anche con semplici proporzioni.

Esempio – campione da 32,00 g contenente Ca, C e O: masse rilevate Ca = 10,00 g; C = 6,08 g; O = 15,92 g. Percentuali: Ca = 10,00/32,00 × 100 = 31,25%; C = 6,08/32,00 × 100 = 19,00%; O = 15,92/32,00 × 100 = 49,75%. Somma 31,25 + 19,00 + 49,75 = 100,00%. Dati coerenti e pronti per ulteriori elaborazioni (formula minima, ecc.).

Esempio – sale inorganico da 50 g: analisi indica 20 g di Ca, 6 g di C e 24 g di O. Calcolo diretto: Ca = 20/50 × 100 = 40%; C = 6/50 × 100 = 12%; O = 24/50 × 100 = 48%. La composizione centesimale si scrive spesso come Ca40% C12% O48%; si tratta di una notazione compatta usata nei problemi di stechiometria.

Questo secondo metodo è anche la porta d’ingresso per ricavare le formule. Dalla composizione percentuale puoi ottenere la formula minima (empirica) e, con l’informazione sulla massa molare, risalire alla formula molecolare. Vediamo come si fa in modo sistematico, con esempi numerici.

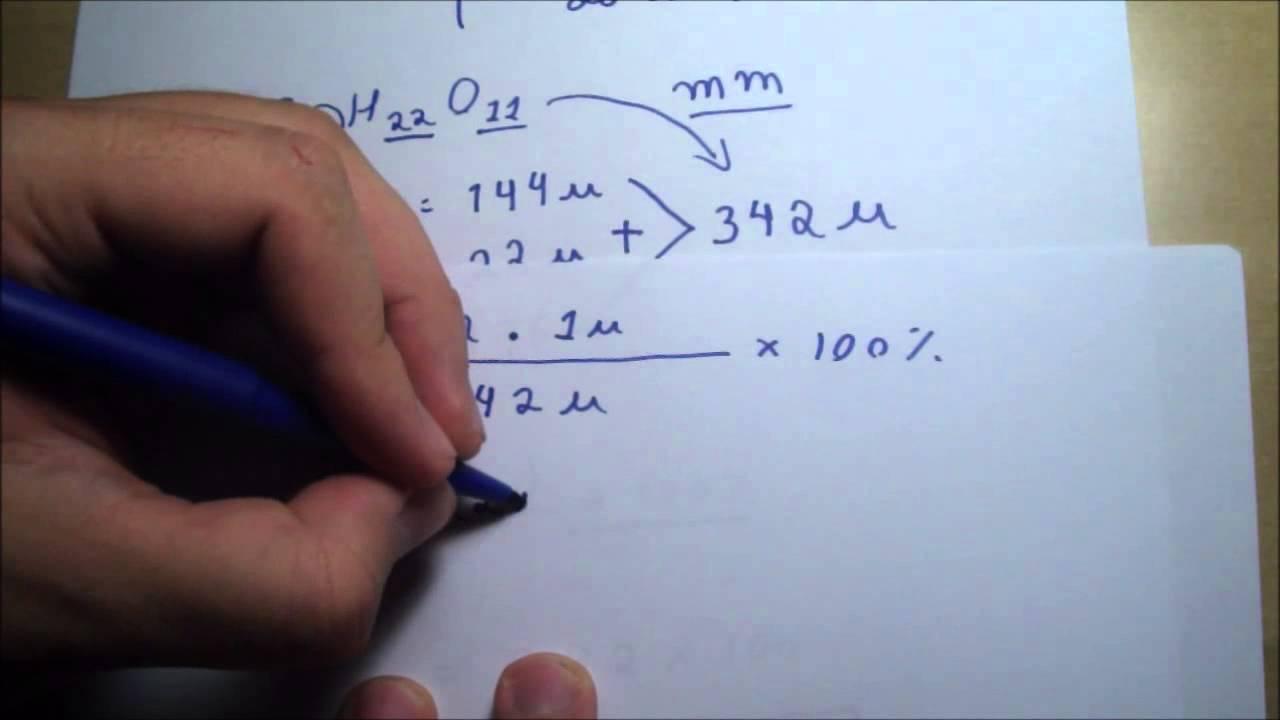

Formula minima (empirica) – concetto: è la relazione più semplice tra gli elementi espressa con i minimi interi possibili. Molti composti condividono la stessa formula minima: la glicose C6H12O6 e l’acido acetico C2H4O2, per esempio, hanno entrambi CH2O come formula empirica, perché il rapporto 1:2:1 è comune.

Formula minima – esempi rapidi: il perossido di idrogeno H2O2 ha come formula minima HO (rapporto 1:1). La glicose, da C6H12O6, si riduce a CH2O. Queste semplificazioni non cambiano le percentuali in massa: rappresentano la proporzione fondamentale tra gli atomi nella sostanza.

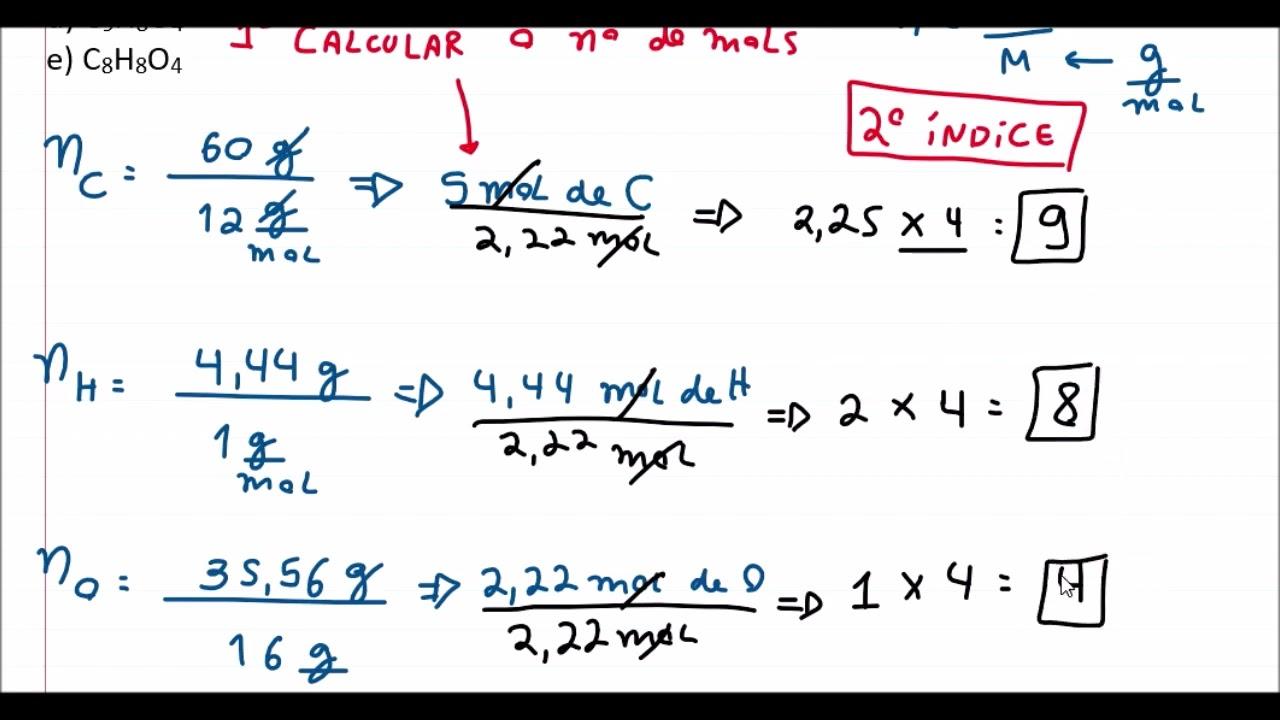

Procedura generale per la formula minima a partire da masse o percentuali: 1) Converti ogni massa in moli: n = m/MM. 2) Dividi ogni valore per il più piccolo tra essi per ottenere un rapporto relativo. 3) Se non ottieni interi, moltiplica tutti i numeri per un opportuno fattore (2, 3, 4, …) che renda interi i rapporti.

Esempio operativo – 2,4 g di C e 0,6 g di H: moli C = 2,4/12 = 0,2; moli H = 0,6/1 = 0,6. Dividendo per il più piccolo (0,2) ottieni C = 1 e H = 3. Formula minima CH3. È un problema classico che illustra bene il meccanismo dei rapporti minimi.

Dalla composizione percentuale alla formula minima – vitamina C: composizione centesimale data C 40,9%, H 4,55%, O 54,6%. Assumiamo 100 g di sostanza (trucco standard): C = 40,9 g; H = 4,55 g; O = 54,6 g. Moli: C = 40,9/12 ≈ 3,41; H = 4,55/1 = 4,55; O = 54,6/16 ≈ 3,41. Dividendo per 3,41 otteniamo C ≈ 1; H ≈ 1,33; O ≈ 1. Moltiplicando tutto per 3 per ottenere interi, risulta C3H4O3 come formula minima.

Formula molecolare dal dato di massa molare: se conosci la massa molare reale del composto, puoi legare formula minima e molecolare con la relazione M(molecolare) = k × M(empirica). Basta calcolare la massa molare della formula minima e vedere quante volte sta nella massa molare reale. Nel caso della vitamina C: M(CH2O)3 = M(C3H4O3) = 3×12 + 4×1 + 3×16 = 36 + 4 + 48 = 88 g/mol. Se la massa molare misurata è 176 g/mol, k = 176/88 = 2, quindi la formula molecolare è C6H8O6.

Un’osservazione pratica: a volte i rapporti molari dopo la divisione non sono quasi interi ma, per esempio, 1,50 o 1,25; in questi casi conviene moltiplicare per 2, 3 o 4 per eliminare i decimali ricorrenti (1,50×2 → 3, 1,25×4 → 5). È un passaggio standard nei problemi di formula empirica.

Ricapitolando la logica dell’intero flusso: dalla formula chimica nota, la composizione percentuale si ricava in modo diretto tramite masse molari; da percentuali o masse sperimentali si ottengono prima i rapporti molari e quindi la formula minima; infine, confrontando la massa molare reale con quella della minima, si risale alla formula molecolare. Tutto torna se non perdi di vista la coerenza delle percentuali e dei rapporti.

Piccoli trucchi per evitare errori: verifica sempre che le cifre significative siano coerenti con i dati disponibili; controlla la somma delle percentuali e ripeti il calcolo se non arriva a 100 entro gli arrotondamenti; usa masse atomiche con una precisione adeguata all’esercizio (per esercizi didattici spesso 1 per H, 12 per C, 16 per O sono più che sufficienti).

Applicazioni tipiche in laboratorio: oltre ai compiti in classe, questi calcoli sono rilevanti quando si caratterizzano sostanze organiche tramite analisi elementare e di combustione. Confrontare la composizione percentuale teorica e quella sperimentale aiuta a validare la purezza e l’identità di un composto, oppure a suggerire la presenza di impurità o solventi intrappolati.

Se trovi una discrepanza consistente tra il valore atteso e quello misurato, domandati se la sostanza potrebbe essere idrata (per i sali), se c’è stata ossidazione o se i dati sperimentali sono stati normalizzati in modo diverso. A volte basta ricalcolare con l’assunzione di 100 g per rimettere in ordine i numeri e vedere subito dove si è scivolati.

Padroneggiare la composizione percentuale significa avere in mano una chiave per leggere e prevedere il comportamento delle sostanze. Con poche formule semplici e qualche proporzione ben fatta puoi passare dai dati sperimentali alla struttura chimica essenziale e viceversa, con risultati robusti e verificabili.