- Adoção de algarismos indo-arábicos, zero e técnicas de álgebra e trigonometria via mundo árabe, com difusão europeia a partir do séc. XI–XII.

- Fibonacci e as escolas de ábaco impulsionaram aritmética comercial e prática, alavancando comércio e ensino.

- Traduções e universidades medievais preservaram e ampliaram a herança grega, preparando a revolução científica.

- Essas bases ecoam até hoje em criptografia, física, engenharia e no ensino de matemática.

Quais descobertas matemáticas realmente floresceram na Idade Média? Longe de ser um vazio intelectual, esse período foi um elo decisivo entre a herança clássica e as revoluções científicas posteriores, graças à tradução, preservação e extensão de ideias vindas da Grécia, da Índia e do mundo árabe.

Ao mesmo tempo, a matemática — ciência da descrição, da demonstração e do cálculo — seguiu ganhando novos ramos: geometria, aritmética, mecânica e o estudo do aleatório (probabilidades). Para entender o que surgiu no medievo, vale percorrer uma cronologia ampla, situando seus feitos entre a Antiguidade e a Modernidade.

Da Antiguidade ao limiar medieval: o terreno já preparado

Nos vales do Nilo e do Eufrates, na Idade Antiga, egípcios e mesopotâmios inauguraram a matemática prática: tábuas de argila babilônicas (c. 1800-1500 a.C.) registram contas comerciais, tabelas de multiplicação, quadrados, raízes e até métodos que resolviam equações do segundo grau. No Egito, o Papiro Rhind (séc. XVII a.C.) descreve técnicas com frações e mede o ano em 365 dias.

Esses povos também estruturaram sistemas de numeração fundamentais: os babilônios fixaram a base sexagesimal (de onde herdamos horas, minutos e graus), enquanto os egípcios usavam símbolos para potências de dez. Na Mesoamérica, os maias criaram um sistema vigesimal sofisticado, calculando com pontos e barras.

Na Grécia, as regras empíricas ganharam forma teórica. Tales estudou semelhança de triângulos e eclipses; Pitágoras e sua escola elevaram números a princípio de ordem no cosmos; e em Alexandria, Euclides sistematizou a geometria em Os Elementos, axiomatizando propriedades e postulados que moldaram séculos de ensino.

Arquimedes levou a geometria ao limite do engenho: espiral, aproximação de π, método da exaustão, hidrostática e alavancas, além do famoso episódio do empuxo gritado em “Eureka!”. Apolônio batizou e estudou as cônicas (elipse, parábola, hipérbole), essenciais para astronomia. Já Diofanto deu partida à álgebra; e Ptolomeu, Papo e Hiparco assentaram a trigonometria e técnicas de cálculo em astronomia.

A Idade Média em perspectiva: preservação, síntese e novas práticas

Com a fragmentação do Império Romano, o Ocidente latino desacelerou o cultivo das ciências teóricas na Alta Idade Média, enquanto o mundo islâmico se tornou um polo de síntese. Em Bagdá, a Casa da Sabedoria reuniu e traduziu tratados gregos e indianos; ali, Al-Khwarizmi consolidou o al-jabr (álgebra) e difundiu a numeração indo-arábica, base do nosso algoritmo de cálculo.

No século XI, os algarismos indo-arábicos e o zero começaram a penetrar na Europa, inicialmente por rotas comerciais e traduções na Península Ibérica (Toledo, por exemplo). Esse encontro com as ciências árabes trouxe também o vocabulário técnico — os árabes chamavam geometria de handasa — e funções trigonométricas como seno e tangente, preferidas às cordas gregas.

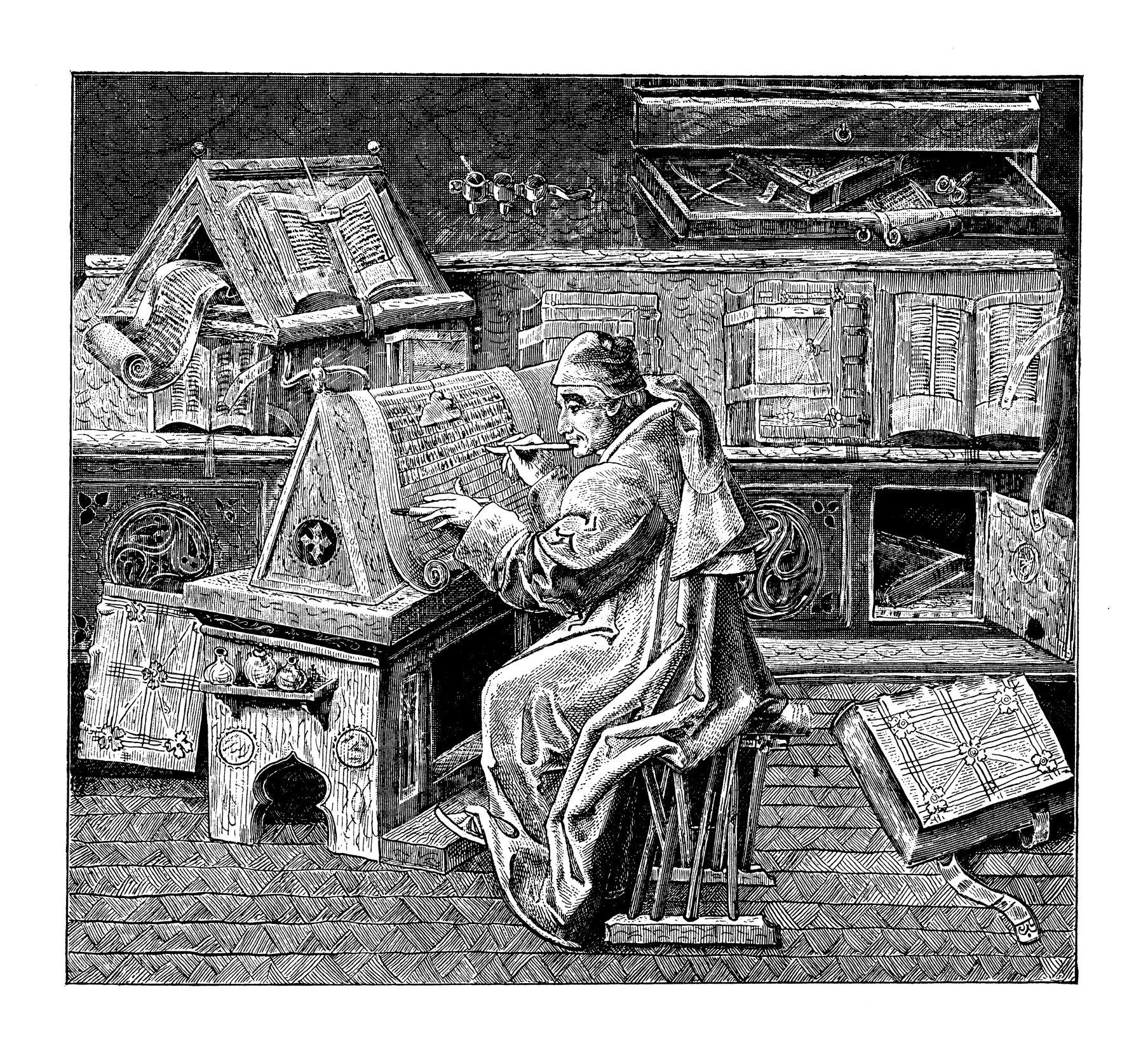

No século XII em diante, o currículo medieval ampliou-se para além do trivium, incorporando matemática ao quadrivium (aritmética, geometria, música e astronomia). Escolas e, mais tarde, universidades retomaram a pesquisa; nomes como Averróis e Ibn Zuhr passaram ao latim, alimentando o debate filosófico e técnico.

É nesse caldo cultural que floresce Leonardo de Pisa (Fibonacci), cujo Liber Abaci (1202) popularizou a numeração indo-arábica na Europa mercantil. Sua célebre sequência, nascida de um problema de coelhos, tornou-se um ícone; mas seu impacto maior foi prático: contas comerciais, conversões de moedas e frações tornaram-se mais eficientes do que com as tábuas de ábaco. Esse salto favoreceu o comércio e a contabilidade urbana.

- Transferência de conhecimento: tradução de Euclides, Arquimedes, Menelau e Ptolomeu para o árabe e, depois, para o latim;

- Ferramentas de cálculo: adoção de algarismos indo-arábicos, zero e algoritmos, com difusão via escolas de ábaco e tratados comerciais;

- Álgebra sistematizada até o segundo grau, com resolução por completamento de quadrados nas obras árabes;

- Trigonometria: consolidação de seno, cosseno e tangente para problemas astronômicos e de navegação.

Também vale citar Gerberto d’Aurillac (Silvestre II), associado à difusão do ábaco no Ocidente, e tradições universitárias que lapidaram ideias sobre movimento e medida — sementes para o avanço posterior em mecânica. Nicole Oresme, Jordanus de Nemore e pensadores ingleses como Thomas Bradwardine integraram o ambiente em que o rigor lógico continuou evoluindo.

Durante séculos medievais, a matemática conviveu com leituras teológicas. Houve períodos de suspeita e períodos de entusiasmo, mas do ponto de vista histórico, o rótulo de “trevas” não dá conta da rede de traduções, ensino prático e adaptação de técnicas — uma base sem a qual a revolução científica do século XVII ficaria manca.

Casos emblemáticos: da circunferência da Terra à engenharia de arcos

Eratóstenes mediu a circunferência da Terra por volta de 200 a.C., comparando ângulos de sombras em Siena e Alexandria no mesmo dia/horário. Encontrou 7,2 graus do círculo (1/50 da volta), e obteve cerca de 40.000 km — notável proximidade do valor moderno.

Na virada medieval-moderna, essa tradição foi ofuscada em parte, alimentando a crença numa Terra plana em certos meios europeus. Cristóvão Colombo, por exemplo, subestimou o diâmetro terrestre ao montar sua rota para o oeste, erro que o levou às Américas. O episódio mostra como um deslize matemático pode mudar a história.

Na engenharia romana, grandes arcos se apoiavam na chamada linha de pressão, distribuindo as cargas por compressão através de uma peça-chave (a pedra central). Sem argamassa moderna, o encaixe preciso das pedras produzia estruturas estáveis e esbeltas.

No medievo, parte dessas técnicas perdeu-se, e isso se refletiu em janelas e portas menores. Mais tarde, a arquitetura gótica recuperou o protagonismo do arco (agora ogival), facilitando vãos altos e luminosos, embora com lógica estrutural distinta das soluções romanas puras.

Arquimedes, o cálculo e um manuscrito redescoberto

Newton e Leibniz formalizaram o Cálculo no século XVII, mas Arquimedes, 1,8 mil anos antes, já havia estabelecido raciocínios de exaustão equivalentes à integração para volumes e áreas. Ao comparar esfera, cilindro e cone, concluiu que o volume da esfera é 2/3 do cilindro que a contém.

No século XII, um copista medieval reutilizou um códice de Arquimedes como palimpsesto para escrever orações. A peça ressurgiu em 1906 em Constantinopla, revelando técnicas surpreendentemente modernas. Esse ir e vir de manuscritos mostra como a circulação e a preservação do saber condicionam o ritmo do avanço.

Do medievo à modernidade: sinais, variáveis e novas frentes

Com a imprensa e a expansão universitária, a Europa acelerou. No século XV, Johannes Widmann registrou os sinais + e − em aritmética comercial. Um século depois, o francês Viète impulsionou a álgebra simbólica com letras para quantidades conhecidas e desconhecidas, abrindo caminho para a geometria analítica de Descartes.

No século XVII, vieram logaritmos de Neper (1614), cálculo de probabilidades com Pascal (num contexto de jogos de azar) e o Cálculo por Newton, em diálogo com a dinâmica e a gravitação. A famosa “maçã” ilustra o poder de modelos matemáticos para descrever fenômenos.

No XVIII, Leonhard Euler sistematizou funções e demonstrou o pequeno teorema de Fermat. Lagrange definiu o cálculo de variações e derivou resultados que ecoam em mecânica dos fluidos e ondas em canais rasos.

O século XIX trouxe reciprocidade quadrática (Euler e Gauss), estudos sobre a distribuição de primos, avanços no Último Teorema de Fermat (Kummer para muitos expoentes), método dos mínimos quadrados (Gauss e Legendre) e a visão algébrica de Grassmann (espaços vetoriais). Le Verrier calculou a massa de Netuno antes de medi-la diretamente.

Em paralelo, eletricidade e magnetismo ganharam corpo com Ampère, Gauss e Maxwell; Mach inspirou debates sobre inércia que influenciaram Einstein. No XX, a matemática encarou a famosa lista de 23 problemas e viu Gödel provar a incompletude. A conjectura de Shimura-Taniyama-Weil culminou no Último Teorema de Fermat, conjecturas de Weil foram demonstradas, e topologia e geometrias diferenciais/algébricas ganharam espaço.

No fim do século XX, a classificação dos grupos simples finitos foi concluída; o teorema das quatro cores teve prova auxiliada por computador; e no XXI, Terence Tao trouxe novos lampejos sobre padrões de primos. Em 2013, a descoberta experimental do bóson de Higgs consagrou previsões físico-matemáticas — e até inspirou a brincadeira de Simon Singh sobre um “palpite” em um episódio de TV.

Matemática no cotidiano: do relógio ao supermercado

No dia a dia, a aritmética organiza horários, define rotinas e ajuda a planejar deslocamentos. O relógio é um legado da base 60 babilônica: 60 segundos por minuto, 60 minutos por hora — uma convenção milenar que segue funcional.

Ao cozinhar ou montar um prato, proporções equilibram quantidades: comer de menos frustra, de mais faz mal. Essa intuição é puro raciocínio quantitativo aplicado.

No mercado, operações básicas e cálculo mental (ou de calculadora) sustentam decisões de compra. Mesmo a calculadora exige saber quando e como usar somas, subtrações, multiplicações e divisões.

Muita gente teme a disciplina, mas as principais barreiras são psicológicas e didáticas: sem contexto e aplicações, fórmulas parecem “soltas”. Conhecer a história e ver usos concretos costuma destravar a compreensão, elevando o raciocínio lógico.

Aplicações de longo alcance: da criptografia ao cosmos

O sistema decimal se popularizou no Ocidente via árabes e tem raízes indianas — não por acaso usa dez símbolos, ecoando nossos dedos. Essa base foi crucial para normalizar medidas e contas em comércio, engenharia e ciências.

Na internet, criptografia moderna depende de matemática de números primos, logaritmos e teoria da informação. A segurança cresce com o tamanho das chaves (atualmente, padrões como 128 ou 256 bits são correntes), tornando inviável a quebra por força bruta com tecnologia disponível.

O modelo cosmológico padrão usa equações para explicar a expansão do universo, a radiação cósmica de fundo e a abundância de elementos leves. Com ele, astrônomos investigam a formação de estrelas e galáxias e posicionam o Sistema Solar nesse cenário.

Na biologia, engenharia genética e herança mendeliana se apoiam em probabilidades. Estatística dá rigor a experimentos, e análise de dados sustenta avanços de biotecnologia a epidemiologia.

“As matemáticas apareceram com a resolução de quebra-cabeças”, lembrava Maria Goeppert-Mayer, Nobel de Física: a física ataca os desafios postos pela natureza; a matemática, os que a mente concebe para decifrá-la.

Se você quer reforçar sua base ou ir além, plataformas de tutoria e aulas particulares ajudam a conectar história, teoria e prática em qualquer nível — do ensino médio à graduação.

O fio que liga Egito, Babilônia, Grécia, Bagdá, Toledo e as universidades europeias explica por que a Idade Média foi mais ponte do que abismo: com algarismos indo-arábicos, álgebra sistemática, trigonometria funcional e didática prática (comércios e escolas), o período tornou possível os saltos seguintes — de Viète a Descartes, de Newton a Euler, de Gauss a Gödel — e projetou influências que chegam às nossas senhas, telescópios e laboratórios.