- La GUT ambisce a unire forza forte, debole ed elettromagnetismo in un’unica teoria coerente.

- Le epoche primordiali (Planck, inflazione, nucleosintesi, ricombinazione) spiegano il disaccoppiamento delle interazioni.

- CMB, età ~13,7 miliardi di anni e geometria piatta sostengono il quadro del Big Bang con energia oscura dominante.

- Verso la Teoria del Tutto: elettrodebole, QCD, stringhe e Kaluza–Klein mirano a includere anche la gravità.

Nel vasto mosaico della fisica moderna, l’idea di una Grande Unificazione (GUT) affascina perché promette di collegare in un’unica cornice tre delle quattro interazioni fondamentali: forza forte, forza debole ed elettromagnetismo. Questa visione nasce da una lunga storia di sintesi teoriche, dalla gravitazione di Newton fino al Modello Standard, passando per Maxwell, Einstein e i padri della quantistica. Anche il racconto cosmologico del Big Bang, con le sue epoche dal tempo di Planck alla ricombinazione, è il palcoscenico naturale in cui osservare come le forze si siano via via “disaccoppiate” mentre l’Universo si espandeva e si raffreddava.

In altre parole, capire la GUT significa anche ripercorrere la storia del cosmo e delle idee che lo spiegano. Dalle prime frazioni di secondo fino alle osservazioni satellitari di COBE e WMAP, le prove a favore del Big Bang e dei suoi dettagli sono cresciute. Fluttuazioni primordiali, radiazione cosmica di fondo, abbondanze di elio e litio disegnano un quadro coerente. Allo stesso tempo, domande toste come l’origine delle strutture, l’orizzonte e la planaritá hanno spinto i fisici a proporre l’inflazione cosmica e ad ammettere la presenza di materia ed energia oscure. Dentro questo contesto, la GUT è la tappa intermedia sulla strada, più ambiziosa ancora, verso una Teoria del Tutto.

Principio cosmologico e relatività generale: la cornice del racconto

La cosmologia contemporanea poggia su un’assunzione potente: il principio cosmologico. Su scale sufficientemente grandi l’Universo è omogeneo e isotropo; non esistono luoghi o direzioni privilegiate. Su piccole scale, certo, regnano disomogeneità: pianeti, stelle, galassie, ammassi e superammassi. Ma quando allarghiamo il campo a miliardi di anni luce, la distribuzione appare uniforme, dando senso alle metriche cosmologiche usate per descrivere l’espansione.

A rendere rigorosa questa intuizione è la relatività generale di Einstein, che interpreta la gravità non come forza a distanza alla Newton, ma come curvatura dello spaziotempo indotta dall’energia e dalla materia. Le equazioni di campo di Einstein collegano il contenuto energetico dell’universo alla sua geometria: è questa la lingua in cui scriviamo la dinamica cosmica. In origine Einstein pensava a un cosmo statico e introdusse una costante cosmologica per fermare il collasso gravitazionale; le osservazioni di Hubble sulla recessione delle galassie portarono a un cambio di rotta: l’Universo si espande.

Dalla nascita del cosmo al disaccoppiamento delle forze

Secondo il modello del Big Bang, il cosmo ha avuto inizio in uno stato estremamente caldo e denso. Subito dopo, a tempi minuscoli, la fisica suggerisce un’epoca in cui le interazioni fossero unificate. Prima del tempo di Planck (circa 10-43 s), la nostra comprensione cede, perché occorrerebbe una teoria quantistica della gravità. Ma già a quel confine si ipotizza un’unità delle quattro forze fondamentali.

Al tempo di Planck, con temperature dell’ordine di 1032 K, la gravità si separa, lasciando un’unica interazione rimasta: la forza GUT, che combina elettromagnetismo e interazioni nucleari forte e debole. Quando l’Universo aveva circa 10-35 s, vicino a 1028 K, la forza forte si disaccoppia dalla componente elettrodebole; molti modelli collegano a questa fase una liberazione di energia tale da innescare l’inflazione, un’espansione esponenziale che in un battito (10-36 s) ingrandisce lo spazio da scala subnucleare a dimensioni astronomiche.

Scendendo a 10-10 s e 1015 K, la forza debole si separa dall’elettromagnetismo: da quel momento le quattro interazioni operano distinte. In questa fase dominata dalla radiazione, l’energia dei fotoni è così alta da produrre coppie particella–antiparticella in abbondanza; elettroni, positroni, neutrini e quark popolano il brodo primordiale, annichilandosi e ricreandosi in un equilibrio effervescente.

Quando la temperatura scende a circa 1014 K (intorno a 10-7 s), i quark non esistono più liberi: si confinano in adroni (protoni e neutroni, insieme alle antiparticelle). È l’era adronica. Più tardi, a 10-4 s, resta la produzione di leptoni (elettroni e positroni) mentre protoni e neutroni si annichilano in misura via via maggiore: è l’era leptonica. Intorno a 1 secondo e 1010 K, anche e–/e+ smettono di essere creati efficientemente; il contenuto di radiazione supera quello di materia.

La tappa iconica arriva a circa 3 minuti, intorno a 109 K: inizia la nucleosintesi primordiale, che forgia nuclei leggeri come deuterio, elio-4 e una traccia di litio. Tutti gli elementi più pesanti verranno generati molto dopo, nei cuori delle stelle. Per centinaia di migliaia di anni l’Universo resta un plasma ionizzato in cui i fotoni diffondono sulla miriade di elettroni liberi, mantenendo il cosmo opaco.

A circa 380.000 anni, la temperatura scende a ~3000 K: elettroni e nuclei si combinano in atomi neutri, i fotoni decoppiano dalla materia e possono viaggiare liberamente. È la celebre era della ricombinazione, l’origine della radiazione cosmica di fondo (CMB) che oggi misuriamo a circa 2,7 K. Con il passare dei secoli e dei millenni, la materia comincia a collassare nelle zone leggermente più dense, dando vita alle prime stelle (∼ 380 milioni di anni) e alle galassie (∼ 1 miliardo di anni).

| Età del cosmo | Temperatura | Evento chiave |

|---|---|---|

| < 10-43 s | > 1032 K | Dominio quantistico della gravità; ipotesi di unificazione totale. |

| 10-43 s | ≈ 1032 K | Gravità si separa; resta la forza GUT. |

| 10-35 s | ≈ 1028 K | Forza forte si disaccoppia dall’elettrodebole; inflazione. |

| 10-10 s | ≈ 1015 K | Separazione elettromagnetica–debole; quattro forze distinte. |

| 10-7 s | ≈ 1014 K | Era adronica; confinamento dei quark in protoni e neutroni. |

| 10-4 s | ≈ 1012 K | Era leptonica; dominano elettroni e positroni. |

| ∼ 3 minuti | ≈ 109 K | Nucleosintesi primordiale; H, He, un po’ di Li. |

| ∼ 380.000 anni | ≈ 3000 K | Ricombinazione; il cosmo diventa trasparente, nasce la CMB. |

Prove osservative: radiazione cosmica di fondo, età, geometria

La conferma regina del quadro del Big Bang è la radiazione cosmica di fondo (CMB). Negli anni ’60, i radioastronomi Penzias e Wilson intercettarono un segnale isotropo di microonde che non spariva in nessuna direzione. In parallelo, il gruppo di Princeton (Dicke, Peebles, Roll e Wilkinson) cercava proprio la “luce fossile” dell’epoca in cui il cosmo divenne trasparente, prevedendo una temperatura odierna attorno a pochi kelvin. Il rilevamento a ~2,7 K coincise perfettamente con le attese teoriche.

Le missioni spaziali hanno raffinato questo quadro. Il satellite COBE ha misurato la temperatura della CMB a circa 2,7 K e individuato anisotropie minute (dell’ordine di poche parti su un milione), semi delle future strutture cosmiche. Successivamente, la sonda WMAP ha prodotto mappe ad alta risoluzione della CMB, fissando parametri cruciali: età dell’Universo ~13,7 miliardi di anni, geometria spaziale piatta, e composizione dominata da componenti oscure.

Secondo le stime compatibili con i dati WMAP, l’Universo è composto in larga parte da energia oscura (~70%), poi materia oscura (~23%) e materia ordinaria (~4%), con una frazione minuscola di radiazione. Questi numeri possono variare leggermente tra analisi diverse, ma il quadro generale è stabile: poco di ciò che esiste è materia barionica come noi la conosciamo.

Densità critica, parametro Ω e destino cosmico

La dinamica a lungo termine dipende dal bilancio energetico totale. Si introduce il parametro di densità Ω0 = ρ/ρc, dove ρ è la densità effettiva e ρc la densità critica necessaria per separare i casi di espansione indefinita da quello di ricollasso. Una scrittura standard della densità critica è: ρc = 3H02 / (8πG). Valori tipici portano a ρc ≈ 1,1 × 10-26 kg/m3 (pochi atomi di idrogeno per metro cubo!).

Le stime osservazionali indicano che la densità di materia luminosa (conteggio di galassie) è piccola, mentre includendo la materia oscura si arriva a Ωm ~ 0,2–0,3. Con il contributo dominante dell’energia oscura, il bilancio totale si avvicina a Ω ≈ 1 e la geometria spaziale risulta globalmente piatta. In un mondo dominato da energia oscura con pressione negativa, l’espansione accelera.

A livello intuitivo: se l’energia totale fosse positiva o nulla, l’espansione continuerebbe per sempre; se fosse negativa, la traiettoria cosmica invertirebbe la rotta verso un ricollasso. Le misure di supernovae di tipo Ia in galassie lontane hanno mostrato galassie che si allontanano in modo più lento in passato di quanto atteso da un’espansione costante, suggerendo che oggi l’espansione acceleri.

I nodi del Big Bang “standard” e la mossa vincente dell’inflazione

Il modello standard, senza inflazione, lasciava aperti tre grattacapi: origine delle fluttuazioni di densità (da cui nasceranno le galassie), problema dell’orizzonte (regioni opposte della CMB così simili pur non essendo mai state “in contatto” causale), e problema della planarità (perché Ω sia così vicino a 1 senza un’enorme fine-tuning). L’inflazione, proposta da Alan Guth attorno al 1980, risponde in un colpo solo.

Una fase di espansione super-rapida amplifica una piccola regione causalmente connessa a tutto il nostro Universo osservabile, spiegando la quasi isotropia della CMB e “spingendo” la curvatura spaziale verso lo zero (Universo piatto). Inoltre, fluttuazioni quantistiche stirate su scale cosmiche forniscono i semi per le strutture. Molti modelli legano l’innesco dell’inflazione al disaccoppiamento della forza forte dalla forza elettrodebole, con liberazione di energia di vuoto.

Le quattro interazioni fondamentali, in breve

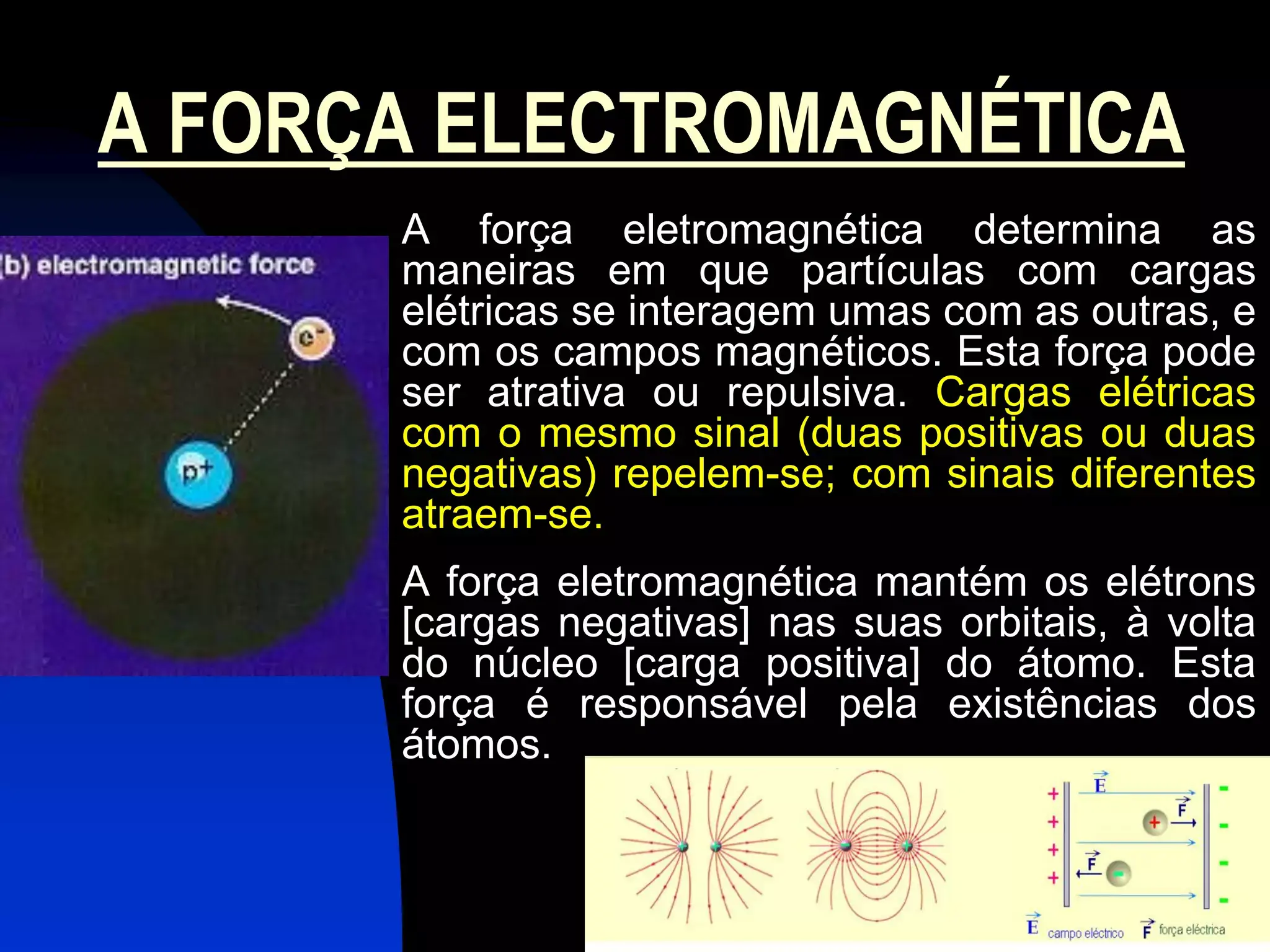

Nel nostro inventario fisico troviamo: gravità (interazione universale tra masse/energia, dominante su grandi scale), elettromagnetismo (interazione tra cariche, responsabile di chimica e biologia), forza nucleare forte (confinamento di quark in adroni, range cortissimo, la più intensa), e forza nucleare debole (processi di decadimento e reazioni stellari, range cortissimo). La GUT mira a unire elettromagnetismo e interazioni nucleari forte e debole in un’unica descrizione coerente.

Come siamo arrivati fin qui: unificazioni “classiche”

Prima del Novecento, gli scienziati descrivevano i fenomeni con teorie separate: meccanica newtoniana per i moti, leggi empiriche per elettricità e magnetismo, e una termodinamica ricca di risultati ma orfana di una base microfisica completa. Con Maxwell, elettricità e magnetismo confluiscono nel campione dell’unificazione ottocentesca: le Equazioni di Maxwell. La luce stessa si rivela un’onda elettromagnetica a velocità finita e costante, preparando il terreno alla relatività.

La termodinamica trova i suoi fondamenti nella meccanica statistica grazie a Maxwell, Boltzmann e Gibbs: temperatura come energia cinetica media, calore come trasferimento di energia tra gradi di libertà microscopici, e entropia come misura dei microstati accessibili (S = k ln Ω). Le quattro leggi della termodinamica si illuminano alla luce della conservazione dell’energia e dei teoremi di simmetria (Noether). La seconda legge, con l’entropia che cresce in sistemi isolati, chiarisce perché il moto perpetuo sia impossibile.

Relatività ristretta e generale: due pilastri per spazio, tempo e gravità

Nel 1905 Einstein formula la relatività ristretta partendo da due principi: le leggi fisiche sono le stesse in tutti i sistemi inerziali, e la velocità della luce nel vuoto è la stessa per ogni osservatore inerziale. Da qui scaturiscono effetti come dilatazione dei tempi, contrazione delle lunghezze e l’iconica relazione E = mc2, che lega massa ed energia.

Dieci anni più tardi, la relatività generale estende il principio di relatività a sistemi accelerati e insegna che l’equivalenza tra accelerazione e gravità è la chiave per capire l’interazione gravitazionale. La materia ed energia dicono allo spaziotempo come curvarsi, lo spaziotempo dice alla materia come muoversi. È con questa teoria che si scrive la cosmologia moderna.

La rivoluzione quantistica e l’anello mancante

La fisica quantistica nasce con Planck (1900), che ipotizza l’energia scambiata in “pacchetti” (quanti) per spiegare lo spettro del corpo nero. Einstein (1905) usa l’idea di fotoni per il fenomeno fotoelettrico. Nel 1913, Bohr spiega le righe dell’idrogeno con un modello quantizzato degli orbitali; più tardi Sommerfeld introduce orbite ellittiche per migliorare la corrispondenza con gli spettri.

Negli anni ’20, de Broglie propone la dualità onda–particella anche per la materia, mentre Heisenberg e Schrödinger costruiscono due formulazioni equivalenti della meccanica quantistica (matriciale e ondulatoria). Il principio di indeterminazione sancisce il limite intrinseco alla conoscenza simultanea di posizione e quantità di moto. QED (elettrodinamica quantistica) e QCD (cromodinamica quantistica) porteranno precisioni predittive stupefacenti e la comprensione profonda delle interazioni tra luce e materia e tra quark e gluoni.

Verso la GUT: unire forte, debole ed elettromagnetismo

Nel secondo Novecento, si realizza una prima grande sintesi: l’unificazione elettrodebole, con i lavori di Glashow, Weinberg e Salam, che mostra come a energie elevate elettromagnetismo e forza debole diventino due facce della stessa interazione. Questo successo, insieme alla QCD, confluisce nel Modello Standard, che cataloga particelle e interazioni (gravità esclusa).

La Grande Unificazione (GUT) è lo step successivo: incorporare anche la forza forte nello stesso quadro di simmetrie rotte spontaneamente a energie più basse. Molti modelli (SU(5), SO(10), ecc.) prevedono che, a scale energetiche altissime, i “running couplings” delle tre interazioni si incontrino. Fenomeni come il decadimento del protone sono predizioni tipiche di alcune GUT, finora non osservate, e forniscono vincoli severi sui parametri dei modelli.

Resta il “boss finale”: la gravità. La sua unificazione con le altre interazioni richiede idee ancora più audaci. Le teorie di Kaluza–Klein introdussero dimensioni extra per far emergere l’elettromagnetismo dalla geometria; più tardi le superstringhe e la Teoria-M hanno rilanciato con dimensioni aggiuntive e oggetti estesi (stringhe, brane). Queste vie mirano a una Teoria del Tutto, che includa la dinamica quantistica della gravità e riassembli l’intero puzzle.

Energia oscura, materia oscura e il quadro attuale

Osservazioni di supernovae lontane, CMB e grandi strutture sono coerenti con un’Universo piatto, dominato da energia oscura e con una robusta componente di materia oscura. Quest’ultima spiega curve di rotazione galattiche, lenti gravitazionali e dinamica degli ammassi; la prima fornisce l’ingrediente per l’accelerazione dell’espansione. Le misure WMAP (e successive missioni come Planck) fissano con buona precisione i parametri globali, mentre la fisica delle particelle cerca candidati per la materia oscura (WIMP, assioni, ecc.) e meccanismi per l’energia oscura (costante cosmologica o campi dinamici).

Già negli anni ’40 e ’50 si discuteva un’alternativa al Big Bang: lo “stato stazionario”, con creazione continua di materia per mantenere densità costante nonostante l’espansione. Le prove della CMB e le abbondanze di elio e deuterio hanno però spostato il consenso verso il Big Bang e la sua evoluzione termica. Oggi il focus è su dettagli fini: inflazione, neutrini cosmologici, natura di materia ed energia oscure, e test di precisione delle GUT.

Tutto questo percorso – dalle prime unificazioni classiche fino alla fisica delle altissime energie – mette in scena un’idea semplice e potente: meno ipotesi, più portata esplicativa. La GUT incarna proprio questa ambizione, perché collega il microcosmo delle particelle con il macrocosmo della cosmologia primordiale. Dalle fluttuazioni di densità che vediamo nella CMB alla tabella periodica forgiata nelle stelle, i fili conduttori sono gli stessi: simmetrie, rotture di simmetria e forze fondamentali che a energie estreme potrebbero essere manifestazioni della medesima realtà fisica.