- L’inquinamento colpisce molti sistemi: respiratorio, cardiovascolare, neurologico, endocrino e immunitario.

- Le fonti principali includono traffico, combustione di biomassa, attività industriali, pesticidi e contaminazione idrica.

- Gruppi vulnerabili: bambini, anziani, gestanti e persone con patologie croniche richiedono tutele mirate.

- Prevenzione multilivello: politiche ambientali, monitoraggio, scelte quotidiane e riduzione delle emissioni.

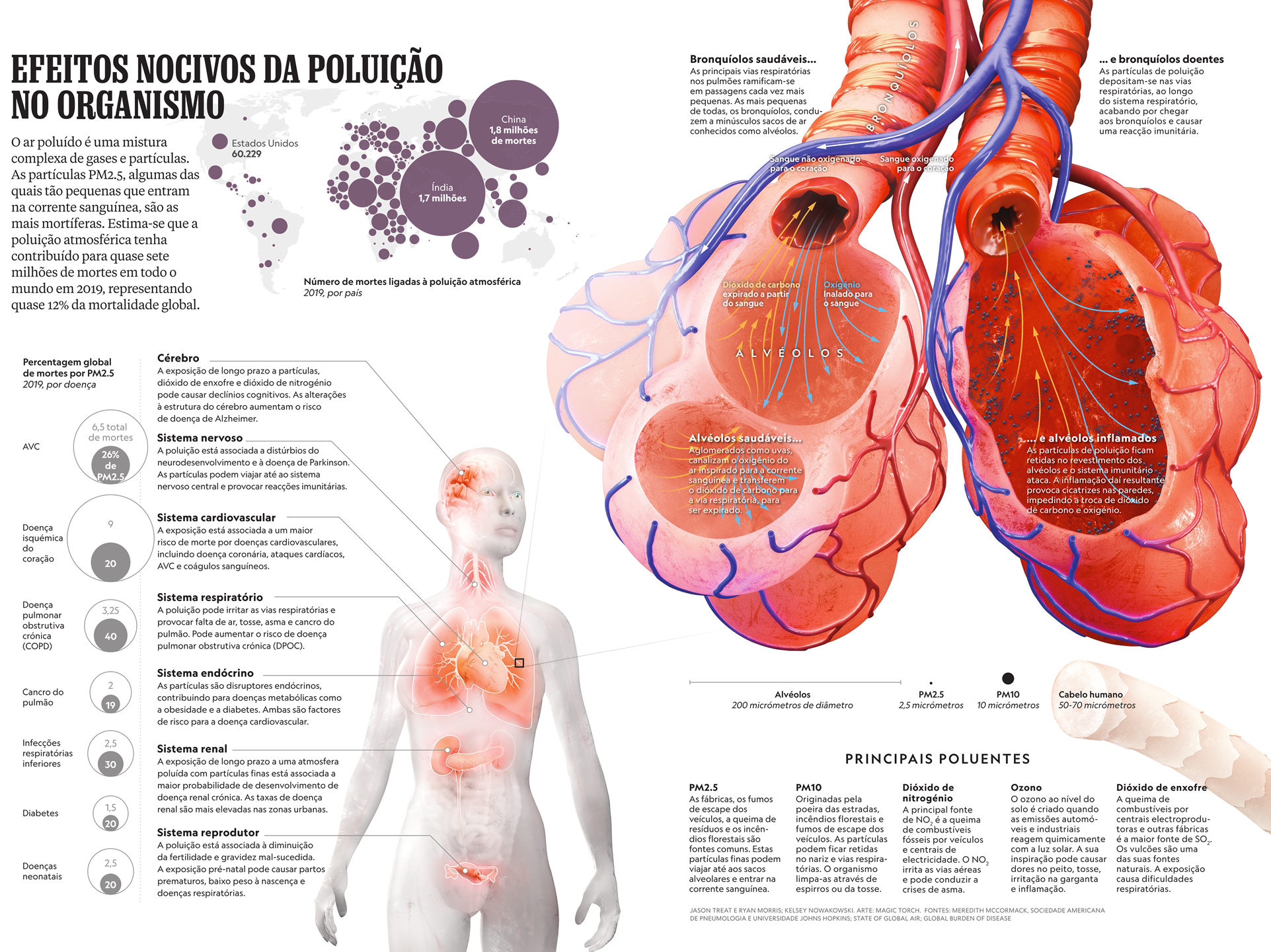

Respirare aria pulita sembra un gesto scontato, ma oggi non lo è affatto: secondo diverse fonti sanitarie internazionali, quasi tutta la popolazione mondiale vive esposta a livelli di inquinanti superiori a quelli raccomandati. Milioni di morti premature all’anno sono legate all’inquinamento atmosferico, con valori che oscillano a seconda delle metodologie considerate: circa 7 milioni per l’aria, oltre 9 milioni se si includono anche acqua, suolo e agenti industriali.

Non si tratta solo di un problema a lungo termine: quando le concentrazioni di smog aumentano, possono verificarsi eventi acuti come aritmie cardiache e crisi di insufficienza respiratoria anche nello stesso giorno o nei 1-2 giorni successivi, rendendo complicato collegare in modo immediato un episodio meteorologico o ambientale a un danno clinico. A questo si aggiungono incendi boschivi e bruci agricoli, che aggravano la qualità dell’aria in molti territori e alimentano un impatto che coinvolge cuore, polmoni, cervello, pelle e metabolismo.

Che cosa intendiamo per inquinamento e perché danneggia l’organismo

L’inquinamento atmosferico, dentro e fuori casa, comprende la presenza di agenti chimici, fisici o biologici che alterano le caratteristiche naturali dell’aria. Tra i principali responsabili figurano il particolato fine (PM2.5 e PM10), l’ozono troposferico, il biossido di azoto e il biossido di zolfo, oltre a monossido di carbonio e composti organici volatili. Una volta inalate, queste sostanze penetrano nelle vie respiratorie, raggiungono gli alveoli e possono entrare nel circolo sanguigno, innescando un’infiammazione sistemica che contribuisce a malattie respiratorie, cardiovascolari, metaboliche e neurologiche.

Gli inquinanti non si limitano all’aria: acqua e suolo possono veicolare microrganismi patogeni e sostanze tossiche, mentre anche rumore e luce artificiale eccessiva esercitano effetti misurabili su sonno, pressione arteriosa e ormoni. Resta fondamentale ricordare che i dati su alcuni contaminanti emergenti, come microplastiche e nanoplastiche, sono ancora in evoluzione: la letteratura cresce, ma servono studi più robusti per chiarire tutti i meccanismi di danno.

Tipi di inquinamento che colpiscono la salute

Inquinamento dell’aria

L’aria inquinata è tra i fattori di rischio ambientali più letali. Il particolato fine PM2.5 e PM10, l’ozono troposferico, il NO2 e il SO2 penetrano profondamente nei polmoni e possono passare nel sangue, contribuendo o aggravando patologie come asma, bronchite, malattia polmonare cronica ostruttiva, infarto, ictus e tumore del polmone. Secondo analisi recenti, quasi l’intera popolazione mondiale respira aria oltre i limiti consigliati, con impatti particolarmente marcati in aree urbane e in contesti di basso e medio reddito.

Dal punto di vista clinico, il particolato fine agisce su più fronti: aumenta l’infiammazione delle vie aeree, riduce la funzione respiratoria e, tramite il contatto con l’endotelio vascolare, favorisce l’aterosclerosi e la disfunzione endoteliale. Questo spiega perché l’inquinamento dell’aria sia strettamente correlato a ospedalizzazioni per problemi cardiorespiratori e a un incremento della mortalità.

Inquinamento dell’acqua

L’acqua contaminata da scarichi fognari, rifiuti e sostanze chimiche può diventare un veicolo per batteri, protozoi e virus. Tra i patogeni più noti figurano Escherichia coli, Salmonella e Vibrio cholerae, Giardia lamblia e Cryptosporidium, oltre a rotavirus e norovirus, responsabili di gastroenteriti e focolai di diarrea. L’acqua stagnante dovuta all’accumulo di rifiuti, inoltre, favorisce la proliferazione di zanzare che trasmettono malaria, dengue, zika e chikungunya.

Va considerato anche il carico chimico: metalli pesanti (come mercurio e arsenico) e nitrati provocano disturbi endocrini e neurologici se ingeriti per lunghi periodi. Una corretta gestione dei rifiuti e un robusto sistema di trattamento delle acque reflue sono misure cardine per la salute pubblica.

Inquinamento del suolo

Il suolo può accumulare residui industriali, pesticidi e metalli pesanti. Le sostanze tossiche entrano nella catena alimentare attraverso colture e allevamenti, con possibili effetti su ormoni, sistema nervoso e rischio oncologico. In diversi contesti agricoli, l’uso intensivo di fitofarmaci e lo smaltimento improprio dei rifiuti contribuiscono alla degradazione del suolo, rendendo necessarie politiche di controllo più rigorose.

Metalli pesanti

Esposizioni anche a basse dosi a piombo, mercurio, cadmio e arsenico sono pericolose. Nei bambini, il piombo è particolarmente neurotossico e non esiste un livello di esposizione considerato sicuro, come ricordano autorità sanitarie internazionali. Nell’adulto, queste sostanze possono compromettere rene e fegato, alterare il sistema nervoso e interferire con la funzione endocrina.

Inquinamento acustico

Il rumore urbano cronico non è solo fastidio: è associato a ipertensione, disturbi del sonno, ansia e riduzione delle performance cognitive nei bambini. In Europa, valutazioni recenti stimano che oltre 100 milioni di persone siano esposte a livelli sonori nocivi, con ricadute cliniche e sociali rilevanti nelle grandi aree metropolitane.

Inquinamento luminoso

L’eccesso di luce artificiale nelle ore notturne altera il ritmo circadiano. La soppressione della melatonina e la perturbazione del sonno si associano a squilibri metabolici che aumentano il rischio di obesità e diabete di tipo 2. Anche in questo caso, la letteratura scientifica sottolinea la necessità di strategie di mitigazione nei centri urbani densamente illuminati.

Come l’inquinamento colpisce i diversi sistemi del corpo

Sistema respiratorio

L’inquinamento dell’aria è un potente fattore di rischio per le malattie respiratorie. L’esposizione prolungata al PM2.5 è correlata a bronchite cronica, riacutizzazioni dell’asma, infezioni polmonari ricorrenti e riduzione della capacità polmonare. I bambini sono particolarmente vulnerabili, perché polmoni e sistema immunitario sono in via di sviluppo e più sensibili alle irritazioni.

Sistema cardiovascolare

Le particelle fini e altri inquinanti provocano un’infiammazione dell’endotelio vascolare e accelerano l’aterogenesi. Aumenta così il rischio di infarto, ictus, aritmie e ipertensione, un effetto che si osserva anche in persone senza fattori di rischio tradizionali. Evidenze pubblicate su riviste cliniche autorevoli confermano che livelli elevati di inquinamento atmosferico si associano a maggiore mortalità cardiovascolare.

Sistema neurologico

Metalli come piombo e mercurio sono neurotossici, e l’esposizione cronica a particolato e gas irritanti è stata associata a compromissione cognitiva, deficit di attenzione, e un aumento del rischio di patologie neurodegenerative come Alzheimer e Parkinson. Studi recenti suggeriscono che l’infiammazione cronica indotta dagli inquinanti possa colpire anche il sistema nervoso centrale, accelerando il declino cognitivo.

Ricerche di lungo periodo condotte negli Stati Uniti hanno osservato che una maggiore esposizione a PM2.5 e biossido di azoto è associata a un incremento dei casi di demenza, inclusa la malattia di Alzheimer. Risultati simili sono stati descritti in studi su popolazioni di Cina, Regno Unito e altri contesti, sebbene i meccanismi precisi restino oggetto di indagine.

Sistema endocrino e metabolismo

Ftalati, bisfenolo A e pesticidi organoclorurati agiscono come interferenti endocrini. Possono alterare la funzione tiroidea, anticipare la pubertà, favorire la sindrome dell’ovaio policistico e incrementare la resistenza insulinica, con conseguente aumento del rischio di diabete di tipo 2. Analisi epidemiologiche hanno stimato milioni di nuovi casi di diabete l’anno attribuibili alla cattiva qualità dell’aria, sottolineando la portata del problema.

Vi è poi un tassello in più: l’inquinamento urbano può modificare la composizione della microbiota intestinale, influenzando metabolismo e infiammazione sistemica. Queste alterazioni, a loro volta, possono contribuire al rischio cardiometabolico.

Sistema immunitario

L’esposizione prolungata a inquinanti modifica l’attività delle cellule immunitarie. Si osservano aumenti di allergie, peggioramento di malattie infiammatorie croniche e, in alcuni casi, una riduzione dell’efficacia vaccinale. Anche in questo ambito, le evidenze sostengono il ruolo dell’inquinamento come fattore che amplifica la risposta infiammatoria.

Chi è più vulnerabile: bambini, anziani e gestanti

Bambini e neonati

I più piccoli respirano più aria per chilo di peso rispetto agli adulti e hanno barriere fisiologiche ancora immature. Una larga quota di bambini vive in aree con livelli di inquinamento dell’aria molto oltre i limiti consigliati. Durante la gravidanza, l’esposizione materna si associa a basso peso alla nascita, prematurità e possibili ricadute sullo sviluppo neurocognitivo.

Nei primi anni di vita questo si traduce in maggiore rischio di infezioni respiratorie gravi, asma e allergie, con impatti anche sulla frequenza scolastica e sulla qualità di vita della famiglia.

Anziani e persone con malattie croniche

Con l’età, la capacità di compenso dell’organismo si riduce. Negli anziani l’inquinamento è associato a un incremento di malattia polmonare cronica ostruttiva, eventi cardiovascolari e declino cognitivo. Chi soffre di diabete, ipertensione o asma presenta un rischio maggiore di riacutizzazioni, ospedalizzazioni e complicanze.

Gestanti

Studi osservazionali segnalano che le gestanti esposte ad alti livelli di inquinanti hanno probabilità aumentata di ipertensione gestazionale e preeclampsia, oltre a complicanze ostetriche. Gli inquinanti ultrafini, inoltre, possono attraversare la barriera placentare e raggiungere il feto.

Particolato, gas e fonti principali: perché il PM2.5 è così insidioso

Nell’aria troviamo sia gas irritanti sia particelle solide o liquide. Il materiale particolato è classificato in base al diametro: PM2.5 fino a 2,5 micrometri e PM10 fino a 10 micrometri. Le particelle più fini raggiungono gli alveoli polmonari e possono transitare nel sangue, scatenando una cascata infiammatoria che aumenta il rischio di infarto del miocardio e peggiora quadri come la bronchite. Per evitare fraintendimenti: asma e bronchite non sono la stessa cosa, differiscono per meccanismi, andamento e terapie, anche se i sintomi possono sovrapporsi.

Da dove viene il particolato? La combustione della biomassa è una fonte primaria. In alcuni Paesi ad alto carico di mortalità attribuita all’inquinamento, la biomassa bruciata in casa per cucinare o riscaldarsi rappresenta un problema cruciale. In Brasile, analisi settoriali hanno stimato che una larga quota dell’inquinamento da particolato derivi dalla biomassa; in diverse aree europee incide molto l’agricoltura, mentre negli Stati Uniti la quota legata al traffico veicolare è particolarmente rilevante.

Con l’espansione delle megacity, l’addensarsi dei veicoli e l’intensificazione delle attività agricole e industriali, il quadro tende a peggiorare senza interventi strutturali. Gli stessi processi di combustione che alimentano l’inquinamento delle città contribuiscono al riscaldamento globale: obiettivi internazionali per limitare l’aumento della temperatura media richiedono tagli sostanziali delle emissioni, concordati da numerosi Paesi proprio per ridurre anche la mortalità ambientale.

Microplastiche: tracce in organi umani e domande aperte

Negli ultimi anni sono emerse evidenze della presenza di microplastiche nei tessuti umani. In contesti di ricerca clinica, frammenti sono stati rinvenuti in campioni polmonari e, in alcuni studi autoptici, nel bulbo olfattivo, suggerendo che le particelle possano penetrare attraverso i polmoni, raggiungere il circolo e distribuirsi fino a organi protetti come il cervello. Allo stesso tempo, analisi indipendenti hanno individuato microplastiche in alimenti, pesci, frutta, verdura e perfino nel latte materno.

La tossicologia delle micro e nanoplastiche è però ancora in fase di consolidamento: i dati sono eterogenei e spaziano da effetti metabolici e stress ossidativo a potenziali danni al DNA. Ricercatrici e ricercatori della chimica ambientale sottolineano che servono studi più lunghi e standardizzati, mentre sul fronte della prevenzione si richiama la necessità di ripensare modelli di consumo e ridurre la produzione e il rilascio di plastica nell’ambiente.

Il quadro globale e il caso Brasile

A scala planetaria, l’inquinamento rappresenta una minaccia sanitaria, ambientale ed economica: perdita di anni di vita, costi sanitari elevatissimi e impatti sulla produttività e sull’agricoltura. Fonti internazionali hanno stimato che una quota rilevante dei decessi globali sia riconducibile all’inquinamento dell’aria e che i danni complessivi, considerando anche acqua e suolo, superino diverse milionate di morti all’anno. Differenze tra stime riflettono metodi, coperture geografiche e indicatori adottati.

In Brasile, le regioni metropolitane concentrano i livelli più alti di inquinamento atmosferico, in particolare per traffico veicolare e incendi. Gli effetti più ricorrenti includono riacutizzazioni respiratorie nei bambini, ricoveri per malattie cardiache negli adulti e perdita di produttività. Nelle aree rurali, l’esposizione ad agrotossici e la contaminazione idrica da metalli pesanti colpiscono intere comunità. Non va dimenticato il ruolo di incendi in Amazzonia e roghi nelle zone agricole, che possono peggiorare rapidamente la qualità dell’aria anche a centinaia di chilometri di distanza.

Sono in corso iniziative di governance per migliorare monitoraggio e controllo della qualità dell’aria. Programmi nazionali per il controllo dell’inquinamento atmosferico definiscono linee guida per sorveglianza, allerta e riduzione delle emissioni. A livello normativo, la regolamentazione di emissioni industriali e veicolari, la vigilanza su pesticidi e sostanze chimiche e gli investimenti in acqua e rifiuti restano pilastri da rafforzare. In Brasile, il 14 agosto si celebra la Giornata contro l’Inquinamento, istituita in ricordo di un decreto che ha regolato il controllo dell’inquinamento da attività industriali.

Prevenzione: politiche, comunità e scelte quotidiane

Per ridurre i rischi servono azioni su più livelli. Sul piano istituzionale, il monitoraggio della qualità dell’aria con emissione di allerte, limiti emissivi più severi e controlli su agrotossici e reflui sono strumenti essenziali. Investire in trasporto pubblico efficiente, energia più pulita e gestione sostenibile dei rifiuti consente di ridurre l’esposizione collettiva e le disuguaglianze sanitarie.

Anche il contributo individuale e comunitario conta. Controllare gli indici di qualità dell’aria e limitare l’attività fisica all’aperto nei picchi, chiudere porte e finestre quando le concentrazioni aumentano, usare purificatori e mascherine filtranti (PFF2 o N95) riduce l’inalazione di particolato. In casa è utile evitare aerosol irritanti e preferire prodotti meno aggressivi; alcune piante da interno possono contribuire a migliorare il microambiente domestico.

Per l’acqua, scegliere fonti sicure, utilizzare filtri idonei e smaltire correttamente i rifiuti è decisivo per non alimentare la contaminazione dei corsi idrici. A tavola, una dieta ricca di frutta e verdura e di antiossidanti aiuta a contrastare lo stress ossidativo indotto dagli inquinanti. Per il rumore, protezioni auricolari e pratiche di rilassamento e respirazione attenuano lo stress acustico.

Anche la pelle risente degli inquinanti ambientali: l’esposizione a smog e sostanze chimiche può peggiorare dermatite atopica, favorire macchie, rughe e lassità. Routine delicate di detersione e uso regolare di fotoprotezione sono strategie utili per contenere il danno cutaneo.

Cambiare abitudini conta: ridurre l’uso dell’auto privata, preferire il trasporto pubblico, la bici o andare a piedi quando possibile è un investimento in salute. Le comunità possono attivare progetti di educazione ambientale e reti di monitoraggio popolare, utili per rendere visibili i problemi e sollecitare risposte istituzionali.

La discussione scientifica sul tema è dinamica. In incontri accademici e tavole rotonde, esperti di fisiopatologia cardiovascolare, chimica ambientale e biomedicina hanno evidenziato i legami tra picchi di smog e eventi acuti, e l’urgenza di ridurre plastiche e microplastiche. Alcuni di questi contributi sono disponibili anche online, a beneficio di cittadini e professionisti.

Per chi desidera documentarsi in modo tecnico, sono disponibili rapporti e materiali di riferimento sulla qualità dell’aria e la salute ambientale, come linee guida e documenti rivolti a operatori e decisori. Ad esempio: scarica il PDF.

È importante essere realistici: azzerare l’esposizione è difficile, soprattutto nelle grandi città. Ma mantenere sotto controllo gli altri fattori di rischio riduce sensibilmente la probabilità di eventi avversi. Non fumare, seguire un’alimentazione equilibrata, praticare attività fisica regolare e curare il benessere mentale sono scelte che proteggono il sistema cardiovascolare e respiratorio, anche in contesti inquinati.

Prendersi cura dell’aria, dell’acqua e dei luoghi che abitiamo significa proteggere cuore, polmoni, cervello e pelle. Le prove scientifiche indicano che intervenire sulle emissioni, adottare politiche robuste e modificare alcune abitudini quotidiane porta benefici misurabili: meno infiammazione, meno ricoveri, più anni di vita in buona salute. In questo equilibrio tra azioni pubbliche e responsabilità individuale, ogni piccola riduzione dell’esposizione è un passo concreto verso un corpo più resiliente e una città più vivibile.