- L’energia è una grandezza scalare coniugata al tempo e si conserva grazie all’invarianza temporale (Teorema di Noether).

- Forme principali: cinetica, potenziale (gravitazionale, elettrica, elastica, nucleare), termica e radiante, con relazioni e formule specifiche.

- Unità e conversioni: joule, wattora, elettronvolt ed erg; 1 cal = 4,184 J; esempi pratici su consumi e potenze.

L’energia è uno dei cardini della scienza e attraversa ogni fenomeno naturale: dal moto di un pianeta alla fotosintesi di una foglia, dalla luce che ci raggiunge al calore che sentiamo sulla pelle. In fisica, il termine non è un semplice slogan motivazionale, ma una grandezza ben definita che descrive quanta “capacità di produrre effetti” possieda un sistema quando interagisce con un altro.

Più precisamente, energia e quantità di moto sono le due grandezze fondamentali che si scambiano tra sistemi in interazione, entrambe soggette a leggi di conservazione. L’energia è uno scalare, coniugato al tempo; il momento è un vettore, coniugato alla posizione. La relazione fra energia (E) e momento (p) – la cosiddetta relazione di dispersione – caratterizza l’“identità fisica” di un ente: ad esempio, per una particella massiva classica E ∝ p^2, mentre per un fotone E ∝ p.

Origini del concetto e significato scientifico

Il termine ha radici greche: ἐνέργεια (enérgeia) richiama l’idea di “azione in atto”. Aristotele lo usa in relazione a potenza e atto; secoli dopo, Keplero lo impiega, e in età moderna Johann Bernoulli e poi Leibniz, con la sua vis viva, ne consolidano il senso dinamico. Nel XIX secolo, con la termodinamica, nasce il concetto moderno di energia, strettamente legato al lavoro e al calore: William Thomson e William Rankine introdussero termini come energia cinetica e potenziale, segnando un cambio di paradigma nel linguaggio della meccanica.

Dal punto di vista concettuale, la scienza osserva regolarità nella natura e le codifica in leggi. L’invarianza temporale delle leggi del moto implica la conservazione dell’energia: questo legame profondo tra simmetrie e quantità conservate è uno dei motivi per cui la nozione di energia è universale, non solo in fisica ma anche in chimica, biologia ed economia, dove la produzione e lo scambio energetico muovono risorse immense.

Simmetrie e conservazione: il Teorema di Noether

Il Teorema di Noether afferma che ogni simmetria continua corrisponde a una quantità conservata. In particolare, se le equazioni che descrivono un sistema non cambiano quando trasliamo il tempo (t → t + t0), allora esiste una grandezza che si conserva: l’energia. Questa idea unifica in modo elegante il comportamento di sistemi descritti dalle leggi di Newton, dalle equazioni di Maxwell o dall’equazione di Schrödinger.

Attenzione però: l’energia non è “assoluta” in senso operativo, perché misuriamo sempre variazioni rispetto a uno stato di riferimento. Il principio di conservazione vale in qualunque sistema di riferimento inerziale, ma i valori numerici di alcune forme – come l’energia cinetica – dipendono dal frame scelto.

Unità di misura e conversioni utili

Nel Sistema Internazionale, l’unità di energia è il joule (J), pari a 1 newton·metro, ossia 1 kg·m^2·s^-2. In pratica s’incontrano anche altre unità: il wattora (Wh) nel contesto elettrico, l’elettronvolt (eV) nella fisica delle particelle e l’erg nel sistema CGS. Un esempio classico: una lampadina da 60 W in 12 ore consuma 720 Wh, cioè 0,72 kWh.

Nel mondo reale compaiono spesso anche le calorie: 1 cal = 4,184 J. L’eV è definito come l’energia acquisita da un elettrone attraverso una differenza di potenziale di 1 V; l’erg corrisponde a 10^-7 J. Il Wh misura quanta energia si trasforma quando una potenza costante agisce per un certo tempo.

Energia potenziale: riferimento, forme e formule

L’energia potenziale descrive la “posizione energetica” di un sistema all’interno di un campo o in presenza di forze conservative. È fondamentale fissare uno zero di riferimento: misuriamo differenze, non valori assoluti. Questa scelta può rendere l’energia potenziale positiva o negativa a seconda del problema.

Nella gravità newtoniana, due masse puntiformi hanno energia potenziale E_pg = − G m1 m2 / r. Il segno negativo riflette la natura attrattiva dell’interazione: lo stato legato ha energia minore di due masse “infinitamente lontane” (dove poniamo E_pg = 0). Per un oggetto vicino alla superficie terrestre, con campo approssimato costante, usiamo E_pg = m g h, con g ≈ 9,8 m/s^2 (determinato da g = G M_T / R_T^2). Per altezze elevate, torna utile la forma generale E_pg = − G m M_T / (R_T + h).

Per l’interazione elettrica tra due cariche puntiformi, E_p,el = k q Q / d, con zero all’infinito. Se le cariche hanno lo stesso segno, l’energia potenziale è positiva; per cariche di segno opposto, è negativa. Il potenziale elettrico di una carica Q a distanza d è V = k Q / d, e la relazione generale diventa E_p = q V (molto pratica in analisi di circuiti con un riferimento a 0 V fissato all’interno del circuito).

Per sistemi elastici ideali, E_p,elastica = (1/2) k x^2, con k costante elastica e x allungamento o compressione. La scelta E=0 a molla “rilassata” è naturale. In tutti i casi, ciò che conta fisicamente è la variazione di energia quando il sistema passa da una configurazione iniziale a una finale, entrambe rispetto allo stesso riferimento.

Campi, propagazione e velocità limite

L’idea di campo introdotta da Faraday e formalizzata da Maxwell ha rivoluzionato la comprensione delle interazioni: i cambiamenti non si trasmettono istantaneamente, ma si propagano con velocità finita. In elettromagnetismo, la velocità nel vuoto è c, esattamente pari a 299 792 458 m/s, valore che oggi definisce metro e secondo.

Le equazioni di Maxwell (div B = 0; curl E = −∂B/∂t; div E = ρ/ε0; curl B = μ0 J + μ0 ε0 ∂E/∂t) prevedono onde elettromagnetiche auto-sostenute, frutto di variazioni di E e B che si rigenerano a vicenda. Esperimenti storici e moderni hanno consolidato questa visione: nel 2015, LIGO ha rilevato onde gravitazionali come minute “distorzioni di spazio-tempo”, aprendo la porta all’astronomia delle onde di campo di altra natura.

Forme dell’energia: una mappa ragionata

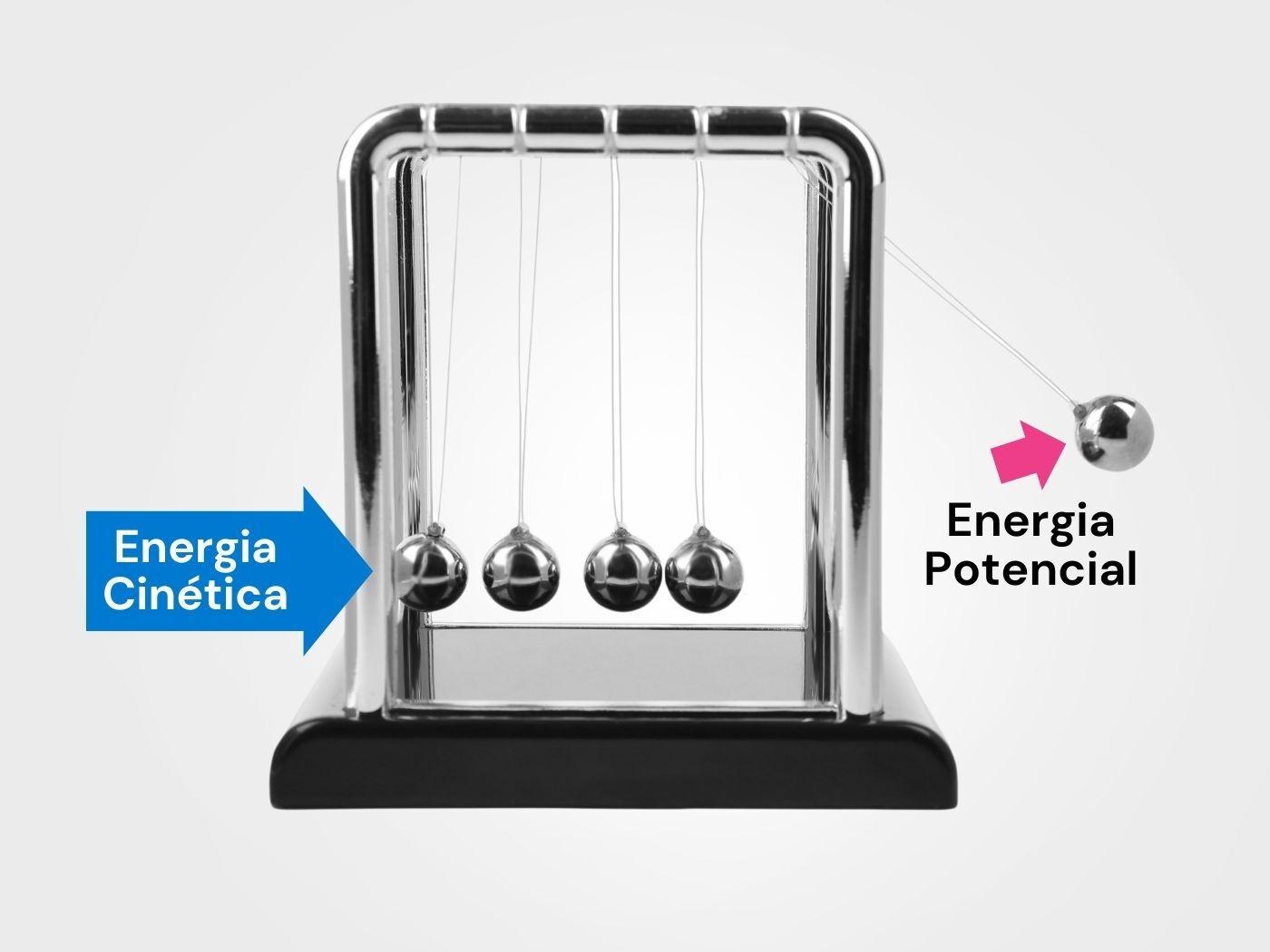

- Energia cinetica: legata al movimento, varia con il riferimento inerziale scelto.

- Energia potenziale: immagazzinata in un campo (gravitazionale, elettrico, elastico, nucleare).

- Energia termica: agitazione microscopica; a livello macroscopico si manifesta come calore.

- Energia radiante: trasportata dalle onde elettromagnetiche (luce, IR, radio, X, ecc.).

Nel linguaggio quotidiano distinguiamo anche tra fonti rinnovabili e non rinnovabili. Le prime si rigenerano naturalmente (solare, eolico, idrico, geotermia, biomassa); le seconde sono limitate (carbone, petrolio, gas naturale, combustibili nucleari). La qualità ambientale e la disponibilità nel tempo dipendono da questa distinzione.

Energia cinetica: classica, termica e rotazionale

In meccanica classica, E_c = (1/2) m v^2. Una stessa persona su un autobus in moto ha energia cinetica non nulla per l’osservatore a terra, ma nulla per il passeggero seduto accanto: il valore di E_c dipende dal frame. Il teorema lavoro–energia afferma che la variazione di E_c eguaglia il lavoro totale delle forze agenti.

L’energia termica è cinetica “microscopica”: la temperatura riflette l’energia di agitazione delle particelle. Quando convertiamo energia meccanica in calore (per attrito), aumentiamo l’entropia: una parte dell’energia diventa definitivamente indisponibile per tornare a lavoro meccanico utile senza condizioni aggiuntive (secondo principio della termodinamica).

Per i corpi estesi che ruotano, si introduce l’energia cinetica di rotazione E_c,rot = (1/2) I ω^2, con I momento d’inerzia e ω velocità angolare. Se un corpo rotola senza strisciare, l’energia totale comprende sia la parte traslazionale sia quella rotazionale: E_tot = (1/2) m v^2 + (1/2) I ω^2.

Quando le velocità diventano relativistiche, la formula classica non basta. In relatività speciale l’energia cinetica di una particella di massa a riposo m0 che si muove a velocità v è E_c = m0 c^2 (γ − 1), con γ = 1/√(1 − v^2/c^2). Per v ≪ c, questa si riduce alla ben nota (1/2) m v^2, come richiesto dalla corrispondenza tra teorie.

Energia meccanica, lavoro e attrito

L’energia meccanica di un sistema è la somma delle sue energie cinetiche (traslazione e rotazione) e delle energie potenziali dovute a forze conservative. In assenza di forze non conservative, E_mecc resta costante; se è presente attrito, E_mecc diminuisce poiché parte dell’energia si trasforma in energia interna (termica).

In ambito microscopico, la somma delle energie cinetiche delle particelle e delle energie potenziali di interazione (soprattutto elettriche tra nuclei ed elettroni) costituisce l’energia interna. In termodinamica, lo scambio di energia avviene come lavoro e/o calore, due modi di trasferimento con implicazioni diverse sull’ordine e sull’entropia del sistema.

Massa ed energia: l’equivalenza di Einstein

La fisica moderna ha mostrato che massa ed energia sono convertibili: E = m c^2. Nelle reazioni nucleari (fissione e fusione), la somma delle masse dei prodotti è inferiore a quella dei reagenti: la differenza emerge come energia liberata, enorme rispetto alle scale chimiche. Nei processi di annichilazione particella–antiparticella, energia radiante può “trasformarsi” in coppie materia–antimateria e viceversa.

Nel mondo quotidiano la “conservazione della massa” appare valida perché i difetti di massa sono minuscoli; ad alte energie, invece, è l’energia totale (inclusa quella di massa a riposo) a conservarsi. Aumentare l’energia di un sistema ne aumenta anche l’inerzia: in acceleratori, una particella si comporta come se avesse “più massa” al crescere dell’energia cinetica, pur restando costante la massa a riposo.

Radiazione elettromagnetica, fotoni e trasporto di momento

Le onde elettromagnetiche sono energia pura che si propaga nel vuoto alla velocità c. La fisica quantistica ci dice che l’energia è quantizzata: la luce è composta da fotoni con energia E = h ν (relazione di Planck–Einstein), proporzionale alla frequenza ν. Cariche accelerate irradiano; cariche ferme o in moto rettilineo uniforme no.

L’energia e il flusso della radiazione si descrivono con il vettore di Poynting S = (1/μ0) E × B, che indica direzione e intensità del trasporto energetico ed è perpendicolare sia a E sia a B. La radiazione trasporta anche quantità di moto, motivo per cui la luce esercita pressioni misurabili (seppur piccole) su superfici illuminate.

Energie nei campi stazionari e “energia magnetica”

Correnti elettriche stazionarie generano campi magnetici con energia magnetica immagazzinata nel campo. Diversamente dall’elettrico statico, il campo magnetico non è conservativo: le variazioni dell’energia magnetica coinvolgono processi elettrici, come l’induzione di Faraday. È un ulteriore segno dell’intreccio profondo tra E e B codificato dalle equazioni di Maxwell.

Il Sole come fonte primaria e le filiere tecnologiche

Quasi tutta l’energia in gioco sulla Terra proviene dal Sole sotto forma di radiazione elettromagnetica. Questa alimenta l’evaporazione, il ciclo dell’acqua, i venti e la fotosintesi, accumulando energia chimica negli organismi e, su scale geologiche, nei combustibili fossili. La parte rimanente include l’energia nucleare (da nuclidi già formati nelle stelle) e una quota geotermica legata a decadimenti radioattivi e al calore primordiale.

La filiera idroelettrica è un classico: l’energia potenziale gravitazionale dell’acqua trattenuta in quota si converte in energia cinetica (getto), poi in rotazione della turbina e, nel generatore, in energia elettrica. Paesi con grandi bacini e fiumi ottengono quote notevoli del mix elettrico tramite questa via.

Energia elettrica, circuiti e “due fili”

Nel linguaggio dei circuiti, la cosiddetta energia elettrica è energia potenziale elettrica associata a una differenza di potenziale tra due conduttori elettrici separati da isolamento. Collegare un utilizzatore significa dare alla carica la “strada” per scendere di potenziale: l’energia rilasciata si trasforma in calore (effetto Joule), lavoro meccanico (motori), radiazione (forni a microonde), ecc. Ecco perché le prese hanno almeno due conduttori: senza differenza di potenziale, niente corrente utile.

Energia chimica e metabolismo: dal legame all’ATP

L’energia chimica è una forma di energia potenziale elettrica immagazzinata nelle configurazioni degli elettroni e dei nuclei nelle molecole. Nelle reazioni, il riassetto porta spesso a rilasciare calore quando i prodotti hanno energia potenziale minore dei reagenti (processi esoenergetici). Esempio didattico: H2 e O2 reagiscono formando H2O, liberando molta energia.

Nel vivente, glucosio e altre biomolecole immagazzinano energia grazie alla fotosintesi. La fermentazione (in assenza di O2) e la respirazione aerobica trasferiscono gradualmente questa energia verso l’ATP, molecola “valuta energetica” delle cellule. L’uso diretto e istantaneo della glicemia per tutto il lavoro cellulare sarebbe inefficiente: l’ATP rende la gestione energetica modulare e controllabile.

Energia nucleare: forze forti, fissione e fusione

La forza nucleare forte è attrattiva e a corto raggio (dell’ordine dei femtometri). Per nucleoni abbastanza vicini, l’energia potenziale nucleare è molto negativa e “vince” sulla repulsione coulombiana tra protoni, confinandoli nel nucleo. Le variazioni di questa energia nelle reazioni nucleari sono enormi rispetto a quelle chimiche (scala tipica: MeV vs eV).

Nella fissione, nuclei pesanti si dividono in frammenti più leggeri liberando energia e neutroni; nella fusione, nuclei leggeri si uniscono in nuclei più pesanti (come nel Sole, dove H → He), rilasciando anch’essa molta energia. A oggi l’uso industriale è maturo soprattutto per la fissione controllata; la fusione richiede condizioni estreme, benché i progressi sperimentali siano costanti.

Rinnovabili, non rinnovabili e impatti

Le rinnovabili (solare, eolico, idrico, geotermia, biomasse) si rigenerano su scale umane e hanno minori emissioni dirette; le non rinnovabili (carbone, petrolio, gas, combustibili nucleari) sono limitate e implicano sfide ambientali e di sicurezza. La transizione energetica bilancia disponibilità, stabilità di rete, costi e sostenibilità, con innovazioni nelle reti, nello stoccaggio e nell’efficienza.

Misure pratiche, esempi e quotidianità

Quando leggiamo la bolletta vediamo kWh: è la potenza media moltiplicata per il tempo d’uso. Una stufetta da 1000 W usata per 2 ore “consuma” 2 kWh. In cucina, le calorie degli alimenti sono energia chimica disponibile per lavoro meccanico (camminare, pedalare) e calore (omeotermia).

Nel mondo reale, efficienza e perdite sono sempre in gioco: nessun processo è perfetto. Dalle centrali ai motori, una parte dell’energia si degrada in calore a bassa temperatura, aumentando l’entropia. Proprio per questo efficienza, recupero e riduzione degli sprechi sono parole-chiave dell’ingegneria energetica moderna.

Approfondimenti concettuali: riferimenti, gusci e campi

La scelta del riferimento per l’energia potenziale è cruciale: cambia i numeri ma non le differenze misurabili. In gravità ed elettrostatica, il “teorema dei gusci” (o legge di Gauss) permette di trattare solidi sferici simmetrici come masse o cariche puntiformi per i calcoli esterni: per questo possiamo usare il raggio terrestre e considerare la Terra “come se” la sua massa fosse concentrata al centro quando calcoliamo g in superficie.

Nell’elettromagnetismo, la distinzione tra campi “legati” e onde libere chiarisce perché cariche ferme o in moto uniforme non irradiano pur avendo energia immagazzinata nei loro campi. Quando l’accelerazione entra in gioco, l’energia si “stacca” e viaggia nello spazio come radiazione.

L’energia è la valuta universale dei cambiamenti. Si conserva in sistemi isolati, si trasforma in mille modi, si misura in joule ma si usa in Wh, eV e perfino calorie, scorre nei campi ed è intimamente legata alle simmetrie del tempo. Dalla scala subatomica allo sviluppo economico globale, capire come nasce, si trasferisce e si degrada è ciò che rende possibile progettare tecnologie più affidabili, efficienti e sostenibili.