- La distanza nel piano si calcola con Pitagora: d = √[(Δx)² + (Δy)²].

- Casi rapidi: stessa x o stessa y ⇒ d = differenza assoluta delle coordinate.

- Nel 3D si aggiunge Δz: d = √[(Δx)² + (Δy)² + (Δz)²].

- Problemi inversi portano spesso a due soluzioni simmetriche.

Capire come si misura la distanza tra due punti è uno dei pilastri della geometria analitica: in pratica significa tradurre un tratto di linea retta in numeri, usando coordinate su un sistema cartesiano. Che si tratti di un foglio con gli assi x e y o di uno spazio tridimensionale con x, y, z, l’idea non cambia: si misura il segmento che unisce i due punti.

Nel linguaggio della matematica, se indichiamo i punti con A e B, la distanza si rappresenta spesso con dAB. Per calcolarla nel piano, ricorriamo al teorema di Pitagora; nello spazio, estendiamo lo stesso ragionamento aggiungendo la componente verticale. La cosa bella? Con pochi passaggi e un paio di quadrati e radici, otteniamo sempre un numero reale e positivo che esprime la lunghezza desiderata.

Che cosa si intende per distanza tra due punti

Nel piano cartesiano, la distanza tra A(xA, yA) e B(xB, yB) è il valore che misura il segmento di retta AB. Non stiamo facendo altro che quantificare “quanto sono lontani” due luoghi, proprio come su una mappa: il segmento AB è la nostra “strada” più breve, cioè una linea retta.

Una notazione molto comune è dAB. Disegnando un rettangolo con lati paralleli agli assi che ha A e B come vertici opposti, i lati paralleli agli assi sono i cateti di un triangolo rettangolo e AB è l’ipotenusa. E qui entra in gioco Pitagora.

Formula della distanza nel piano cartesiano

La deduzione è classica: i cateti misurano |xB − xA| e |yB − yA|, quindi per Pitagora l’ipotenusa segue dallo schema “somma dei quadrati dei cateti”. La formula completa risulta:

dAB = √

Spesso la si vede anche al quadrato, cioè dAB2 = (xB − xA)2 + (yB − yA)2. Un dettaglio che evita dubbi: l’ordine delle sottrazioni non incide, perché tutto è elevato al quadrato e il risultato è sempre non negativo.

Casi particolari e distanza su una retta

Ci sono situazioni in cui si può fare prima. Se i punti hanno la stessa ordinata (y uguali), la distanza è solo la differenza delle ascisse: d = |xB − xA|. Se invece hanno la stessa ascissa (x uguali), si usa d = |yB − yA|. Nulla di complicato, basta guardare se il segmento è orizzontale o verticale.

Sulla retta reale (una dimensione), la distanza è il modulo della differenza. Esempio concreto: tra il km 12 e il km 68 di un’autostrada, la lunghezza percorsa è |68 − 12| = 56. È la stessa logica che si applica ai tratti orizzontali o verticali nel piano.

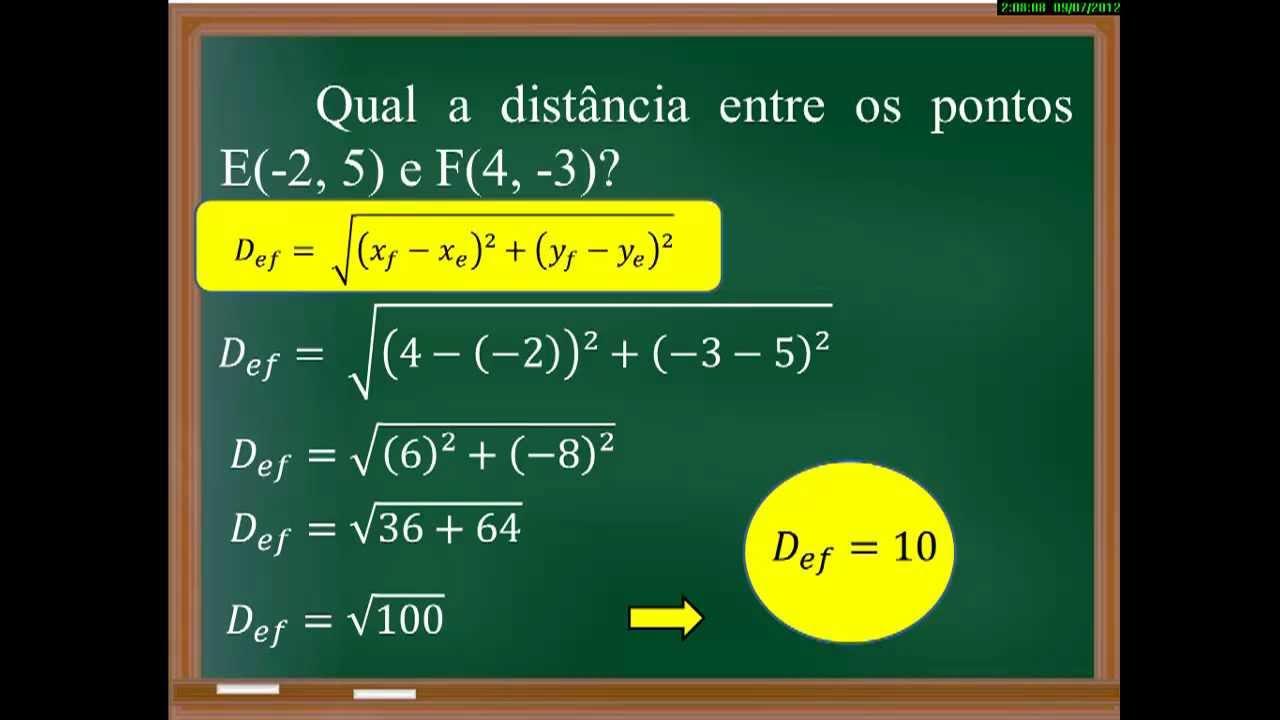

Esempi svolti nel piano

Esempio 1 (distanza diretta). Calcolare la distanza tra A(3, 5) e B(6, 1). Qui i cateti misurano |6 − 3| = 3 e |1 − 5| = 4. Quindi:

d(A,B) = √(32 + 42) = √(9 + 16) = √25 = 5

Il segmento AB misura dunque 5 unità. Rapido e pulito: pitagorico classico.

Esempio 2 (trovare una coordinata sconosciuta). Dati C(2, y) e D(4, 5), si sa che la distanza tra C e D è √29. Determinare y. Si imposta:

dCD2 = (4 − 2)2 + (5 − y)2 = 29

Da cui 4 + (5 − y)2 = 29 ⇒ (5 − y)2 = 25. Quindi 5 − y = ±5, e ne segue y = 0 oppure y = 10. Due soluzioni, come atteso per una distanza fissa che descrive una circonferenza centrata in D.

Esempio 3 (problema classico d’esame). Tra A(−2, y) e B(6, 7) la distanza è 10. Trova y. Si parte dalla formula:

dAB2 = (6 − (−2))2 + (7 − y)2 ⇒ 102 = 82 + (7 − y)2

Otteniamo 100 = 64 + (7 − y)2, quindi (7 − y)2 = 36. Da qui 7 − y = ±6, dunque le soluzioni sono y = 1 oppure y = 13. Tutto torna.

Esempio 4 (contesto “mappa della città”). Supponi che il “banco” sia B(−3, 2) e la “chiesa” sia I(3, −2). La distanza tra i due luoghi è:

d(B,I) = √ = √ = √(36 + 16) = √52 = 2√13 ≈ 7,211

Una situazione reale resa numericamente precisa dal piano cartesiano; un modo efficace per pianificare percorsi o stimare tempi.

Come si deduce la formula con Pitagora

Se tracci un rettangolo che ha A e B come vertici opposti, il cammino orizzontale misura |xB − xA| e quello verticale |yB − yA|. Con Pitagora, l’ipotenusa AB soddisfa H2 = C12 + C22, perciò AB = √(C12 + C22). È esattamente la nostra formula. L’idea geometrica è semplice e potente.

Un’altra osservazione utile: il quadrato della distanza è lineare nelle somme dei quadrati. Questo dettaglio è molto sfruttato in esercizi in cui conviene lavorare con d2, evitando la radice fino all’ultimo passo.

Accortezze pratiche e casi “fast track”

Quando gli assi aiutano, se i punti sono allineati orizzontalmente (y uguali) o verticalmente (x uguali) si procede per differenza assoluta. Risparmi tempo e calcoli. Anche nei problemi con coordinate mancanti, impostare d2 è spesso la mossa più elegante.

Ricorda inoltre che l’ordine della sottrazione non conta. Scrivere (xB − xA) o (xA − xB) è indifferente, perché tanto si eleva al quadrato. L’obiettivo è sempre ottenere una misura positiva.

Distanza nello spazio tridimensionale

Nel passaggio al 3D aggiungiamo un asse, quello delle quote. Un punto è descritto da (x, y, z). Estendendo Pitagora, la distanza tra P(x1, y1, z1) e Q(x2, y2, z2) diventa:

d(P,Q) = √

È la stessa logica del piano, con una “dose” in più. Funziona per droni, satelliti, edifici, elicotteri sospesi: basta avere le coordinate.

Esempio (controllo del traffico aereo). Due elicotteri hanno coordinate C(3, 1, 4) e D(4, 2, 2), in chilometri rispetto a una base (0, 0, 0). Calcoliamo:

Δx = 1, Δy = 1, Δz = −2 ⇒ d = √(12 + 12 + (−2)2) = √(1 + 1 + 4) = √6 ≈ 2,449 km. Il risultato numerico coincide con quanto si trova nei calcoli operativi reali.

Dal piano alla circonferenza, alla retta e oltre

Perché la distanza tra due punti è così fondamentale? Perché entra in mille altre formule della geometria analitica: dalla condizione di allineamento di tre punti, all’equazione della retta, fino alla circonferenza e al baricentro di un triangolo. Conoscere bene dAB rende più naturale tutto il resto.

Ecco qualche collegamento logico utile: la circonferenza si definisce come il luogo dei punti a distanza fissa da un centro; l’allineamento si verifica quando le variazioni di coordinate sono proporzionali; il baricentro sfrutta medie delle coordinate. Tutte idee che, volendo, si appoggiano ancora sulla nozione di distanza.

Esercizi commentati e strategie di calcolo

Strategia 1 — Se ti chiedono una distanza, prova prima a semplificare: vedi se i punti sono sulla stessa riga o colonna (stessa y o stessa x). In tal caso, modulus e via.

Strategia 2 — Se ti chiedono una coordinata incognita, lavora con d2 per evitare la radice e ridurre l’errore di calcolo. Otterrai spesso un’equazione di secondo grado con due soluzioni (simmetria rispetto al punto noto).

Strategia 3 — Controlla la plausibilità: usa stime (es. Δx e Δy approssimati) per capire se la risposta numerica è coerente. Se Δx ≈ 3 e Δy ≈ 4, ti aspetterai una distanza intorno a 5.

Esercizi risolti aggiuntivi

Q1 — Determina la distanza tra P(−3, −11) e Q(2, 1). Calcolo: Δx = 5, Δy = 12 ⇒ d = √(52 + 122) = √(25 + 144) = √169 = 13. Classico 5–12–13.

Q2 — Un punto A è sull’asse x (quindi yA = 0) ed è equidistante da B(3, 2) e C(−3, 4). Trova A. Siano A(t, 0). Impongo d(A,B) = d(A,C). Allora:

(t − 3)2 + (0 − 2)2 = (t + 3)2 + (0 − 4)2 ⇒ (t − 3)2 + 4 = (t + 3)2 + 16

Espandendo: t2 − 6t + 9 + 4 = t2 + 6t + 9 + 16 ⇒ −6t + 13 = 6t + 25 ⇒ −12t = 12 ⇒ t = −1. Quindi A = (−1, 0).

Q3 — In una griglia, le case di Ana e Bruno hanno la stessa ordinata (stessa “altezza” rispetto all’asse y). Se A è a x = 1 e B a x = 3, la distanza è semplicemente |3 − 1| = 2. Caso orizzontale puro, come discusso in precedenza.

Altre note utili per lo studio

Molti corsi propongono una “video-lezione” sulla formula di distanza tra due punti: rivedere i passaggi grafici aiuta a fissare l’intuizione geometrica. Se preferisci materiali scritti, esistono ottimi appunti in PDF e schede riassuntive con esempi.

Per approfondire argomenti collegati come equazione generale della circonferenza, condizione di allineamento di tre punti, equazione della retta e altri temi di geometria analitica, può essere utile consultare dispense universitarie e manuali. Un riferimento utile: Scarica PDF su distanza e condizione di allineamento.

Ricapitolazione concettuale con esempi classici

• Nel piano: d(A,B) = √. Esempi: A(3,5), B(6,1) ⇒ d = 5; C(2,y), D(4,5), d = √29 ⇒ y = 0 oppure y = 10.

• Sulla retta o in casi allineati con gli assi: d = |Δx| oppure d = |Δy|. Esempio dei chilometri: |68 − 12| = 56. Quando puoi, sfrutta queste scorciatoie.

• Nello spazio 3D: d(P,Q) = √. Esempio elicotteri: C(3,1,4), D(4,2,2) ⇒ d = √6 ≈ 2,449.

• Problemi inversi (trovare coordinate): porta sempre a equazioni (spesso quadratiche) con due soluzioni simmetriche. Non sorprenderti se compaiono due valori.

Errori comuni da evitare

• Dimenticare che la distanza è sempre positiva. Se trovi un valore negativo, c’è un errore nei passaggi (di solito nella radice o nel modulo).

• Confondere Δx con Δy. Mantieni ordine e coerenza: prima le x, poi le y. Una tabellina dei dati a lato del foglio aiuta tanto.

• Saltare passaggi quando si risolve per un’incognita. Meglio scrivere prima d2 = … e solo alla fine fare la radice, per non perdersi per strada.

Distanza e applicazioni pratiche

Nel quotidiano, la distanza nel piano è usata in mappe, pianificazione urbana, robotica mobile, visione artificiale; nello spazio 3D entra in scena per droni, aeronautica, grafica 3D. A scuola e all’università, diventa la chiave per curve, trasformazioni, e modelli più complessi.

Non è raro che esercizi su circonferenze, rette perpendicolari, baricentri e mediane richiedano prima o poi un calcolo di distanza: conoscerla bene rende tutto il resto più scorrevole.

La distanza tra due punti è la misura del segmento che li unisce, nel piano come nello spazio. La formula nasce da Pitagora, si applica con immediatezza e si semplifica nei casi allineati con gli assi. Dagli esempi numerici — come A(3,5) e B(6,1) con d = 5, oppure i casi con incognite che restituiscono soluzioni doppie — fino all’estensione 3D con d = √, il filo conduttore è sempre lo stesso: misurare in modo rigoroso “la linea più corta tra due punti”.