- Definizione, prove geologiche e le cinque grandi estinzioni finora note.

- Valutazione critica: segnali della sesta estinzione e dibattito scientifico sui tassi reali.

- Sette possibili cause future: dal Sole ai vulcani, fino all’impatto umano.

- Per mitigare i rischi servono conservazione, riduzione delle pressioni e monitoraggi migliori.

Nel corso di circa 4,5 miliardi di anni, la Terra ha già vissuto almeno cinque grandi estinzioni di massa e, secondo molti ricercatori, potremmo trovarci nel bel mezzo di una sesta. Questi episodi non sono semplici scomparse sporadiche di specie, ma periodi in cui la perdita di biodiversità accelera bruscamente su scala globale in tempi geologicamente brevi.

Per inquadrare il fenomeno, basti pensare che il 98% degli organismi che ha popolato il pianeta non esiste più. In condizioni “normali”, la stima classica indica una media di 0,1–1 specie estinta ogni 10.000 specie per secolo; nei grandi eventi, invece, si arriva a soglie come il 75% delle specie perse in meno di 2,8 milioni di anni, in modo omogeneo a livello globale. E no, non è solo teoria: rocce e fossili raccontano questa storia con dovizia di dettagli.

Che cos’è un evento di estinzione di massa

Un evento di estinzione di massa (EEM) è definito quando le specie scompaiono molto più velocemente di quanto vengano sostituite. Secondo il Natural History Museum di Londra, parliamo di una crisi che, se tocca circa i tre quarti delle specie in un tempo geologico breve, entra a pieno titolo nella categoria “di massa”. La caratteristica chiave è l’estensione planetaria: come ricorda il paleontologo Mario Cozzuol (UFMG), tali eventi sono globali e relativamente rapidi su scala geologica.

Gli indicatori che permettono di riconoscerli derivano dall’analisi di formazioni rocciose, chimica dei sedimenti e registro fossile. Geologi, paleontologi e biologi combinano datazioni e confronti qualitativi nel tempo per vedere chi sopravvive e chi no. Se una specie sparisce completamente dalla stratigrafia dopo una certa soglia temporale, è un segnale forte di estinzione.

Le “Big Five”: le cinque grandi estinzioni della storia

Nei registri geologici emergono con chiarezza cinque episodi colossali. Ognuno di essi ha riscritto gli ecosistemi, aprendo spazi a nuovi gruppi viventi e chiudendo per sempre il capitolo di molti altri.

1) Ordoviciano–Siluriano (circa 440 milioni di anni fa)

Il mondo era dominato dalla vita marina e stavano comparendo le prime piante terrestri. Poi, in più fasi, scomparve circa l’85% delle specie, in particolare piccoli invertebrati marini. Tra le cause proposte: lo spostamento di Gondwana verso il polo sud, glaciazioni, caduta del livello del mare e brusche variazioni di temperatura. Il raffreddamento globale e il ritiro dei mari ridussero habitat chiave, innescando la crisi.

2) Devoniano (370–360 milioni di anni fa)

Un mondo con tanti pesci primitivi, i primi vertebrati terrestri a quattro arti, gli insetti e piante sempre più alte. In questo contesto, diversi episodi di crisi portarono alla scomparsa di 70–80% delle specie. Fra le ipotesi: oscillazioni climatiche (caldo/freddo), variazioni del livello del mare, diminuzione dell’ossigeno atmosferico e oceanico, e persino possibili impatti cosmici. Le prove suggeriscono un mosaico di fattori piuttosto che una singola causa.

3) Permiano (circa 250 milioni di anni fa)

La peggiore di tutte, chiamata non a caso “La Grande Morte”: si stima l’estinzione di oltre il 95% delle specie. La Terra stava vivendo la formazione del supercontinente Pangea, con intensa attività vulcanica, riscaldamento del clima e acidificazione degli oceani. Alcune ipotesi chiamano in causa eruzioni gigantesche (Siberian Traps), aumento del CO2, oceani tossici e, secondo altri, anche impatti asteroidali. In ogni caso, il collasso degli ecosistemi fu totale e la biodiversità impiegò decine di milioni di anni per riprendersi.

4) Triassico (circa 200 milioni di anni fa)

Nel Triassico compaiono i primi dinosauri e i primi mammiferi; pinacee e altre gimnosperme si diffondono. Poi, un nuovo evento: sparisce circa il 76% delle specie. La separazione di Pangea, con imponente vulcanismo e forte emissione di CO2, avrebbe portato ad acidificazione degli oceani, instabilità climatica e perdita di habitat. Paradossalmente, i dinosauri superstiti trovarono condizioni favorevoli per espandersi e dominare il Mesozoico.

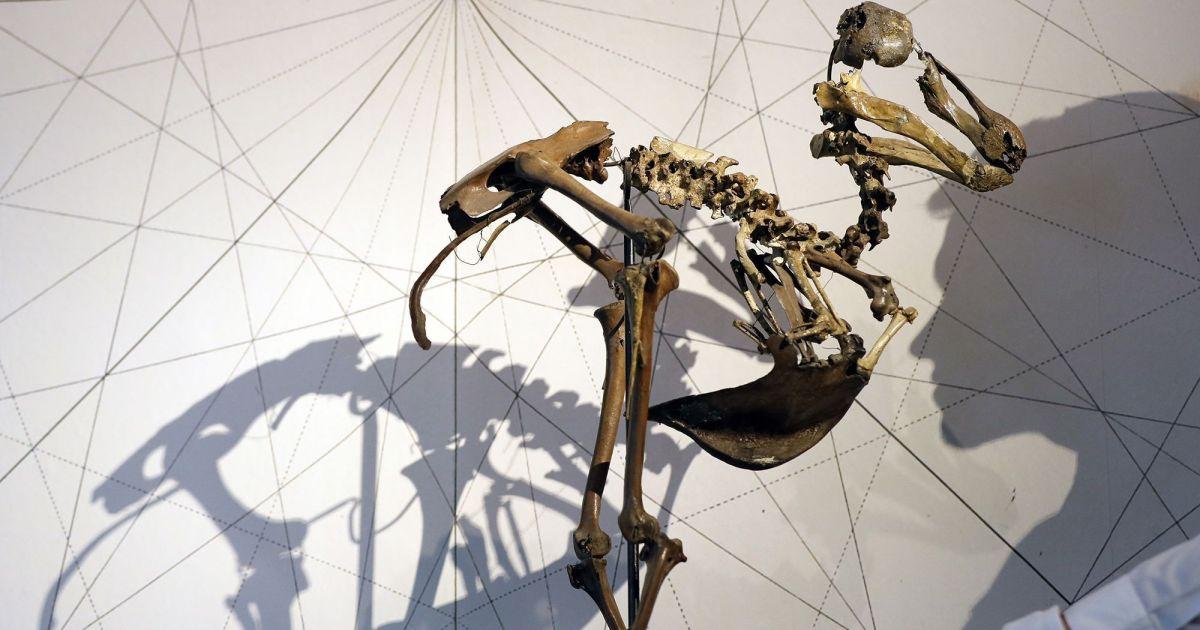

5) Cretaceo (circa 65–66 milioni di anni fa)

È la più nota: coinvolse soprattutto i dinosauri non aviani (sopravvive la linea degli uccelli). Scompaiono circa l’80% delle specie. L’ipotesi più accreditata è l’impatto di un asteroide nella penisola dello Yucatán (cratere di Chicxulub), che innescò una catena di eventi: oscuramento, caduta della fotosintesi, piogge acide, attività vulcanica (Deccan Traps), fino al collasso delle reti trofiche. I piccoli organismi che richiedevano pochi nutrienti ebbero migliori chance di resistere, aprendo la strada alla grande radiazione dei mammiferi.

Un’eventuale “prima” estinzione: l’Ediacarano

Alcuni studi suggeriscono una possibile estinzione di massa ancora più antica, nel periodo Ediacarano (circa 550 milioni di anni fa), con perdita dell’80% delle specie. Le evidenze indicano oceani molto poveri di ossigeno, a favore di organismi adattati a basse concentrazioni di O2. Tra gli estinti figurerebbero forme come Obamus coronatus e Attenborites janeae. Tuttavia, molti esperti rimangono cauti: mancano ancora prove sufficienti per equipararla alle altre cinque “Big”.

Stiamo vivendo la sesta estinzione di massa?

Diversi scienziati ritengono che l’umanità stia guidando una sesta estinzione, accelerando i tassi di scomparsa da 100 a 1000 volte rispetto al “fondo naturale” a partire dai primi ominini. La causa principale sarebbe l’impatto umano: cambiamento d’uso del suolo, trasformazione di oltre il 70% delle superfici terrestri, uso di circa i 3/4 dell’acqua dolce, agricoltura intensiva, inquinamento e frammentazione degli habitat. A ciò si sommano le emissioni di CO2 da combustibili fossili, con riscaldamento globale, siccità, alluvioni e altre catastrofi.

Come sottolinea Fabrício Rodrigues dos Santos (UFMG), il ritmo attuale sembra molto più rapido di quanto osservato in antiche crisi come il Cretaceo. Tuttavia, studiosi come Cozzuol richiamano alla prudenza: la risoluzione temporale con cui leggiamo il presente e il passato è diversa, e confrontare epoche lontanissime comporta forti incertezze.

Un’analisi pubblicata su PLOS Biology ha proposto una lettura meno apocalittica: valutando 163.022 specie e concentrandosi sui generi dal 1500 in poi, gli autori (John Wiens e Kristen Saban) stimano 102 generi estinti negli ultimi 500 anni (90 animali, 12 piante), con una quota rilevante tra uccelli e mammiferi e con estinzioni spesso confinate in habitat insulari. La percentuale rispetto ai 22.760 generi valutati sarebbe intorno allo 0,45%, e le estinzioni di generi potrebbero perfino essere rallentate nell’ultimo secolo.

Questa visione contrasta con altri lavori (ad esempio, su 5.400 generi di vertebrati) che vedono un’accelerazione marcata e parlano apertamente di sesta estinzione. Studiosi come Conrad Labandeira distinguono tra “crisi della biodiversità” e “estinzione di massa”, evidenziando che la prima è reale, mentre la seconda è ancora un’interpretazione. Nel frattempo, documentare le estinzioni resta difficile, soprattutto per invertebrati, piante e funghi meno studiati (Stuart Butchart, BirdLife International).

Ci sono poi stime (spesso dibattute) che, negli anni 2000, ipotizzavano migliaia di specie perse l’anno, fino a 14–70 al giorno, con forti lacune per tutti i gruppi poco conosciuti. È un quadro complesso: la perdita di biodiversità è innegabile, ma stabilire con rigore se abbiamo già superato la soglia “da manuale” di un evento di massa richiede prudenza metodologica e dati più completi.

Come i ricercatori ricostruiscono queste crisi

Gli scienziati datano e interpretano rocce e fossili per tracciare chi attraversa le soglie temporali e chi scompare. Se in una sequenza stratigrafica una linea evolutiva si interrompe, qualcosa di grave è accaduto all’ambiente. Gli stessi confini tra grandi ere geologiche (Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico) sono spesso segnati da estinzioni diffuse; in pratica, il tempo geologico si “seziona” grazie a questi grandi cambi di biodiversità.

Nel presente, oltre al fossile, contano monitoraggi di popolazioni, tendenze di habitat e database globali (ad esempio le Liste Rosse). Ma la fatica più grande resta documentare le perdite tra i gruppi “invisibili”, che sono però la gran parte della vita sulla Terra: senza dati solidi, si rischia di sottostimare (o sovrastimare) la crisi.

Le 7 cause potenziali che potrebbero innescare nuove estinzioni di massa

Oltre alle cinque grandi estinzioni storiche, la letteratura scientifica elenca possibili inneschi futuri in grado di cambiare tutto in tempi relativamente rapidi. Qui di seguito, sette scenari ricorrenti nelle valutazioni di rischio globale.

1) Il Sole

La nostra stella non è un attore passivo: nel lungo termine aumenterà la propria luminosità, favorendo l’evaporazione degli oceani. Già oggi, eventi come le espulsioni di massa coronale (CME) possono bombardare la Terra con particelle cariche, provocando blackout estesi, danni ai satelliti e possibili effetti a cascata sulle società tecnologiche. Pur trattandosi per lo più di rischi indiretti, in scenari estremi il Sole potrebbe innescare cambiamenti climatici rapidi e destabilizzanti.

2) Inversioni geomagnetiche

Le inversioni dei poli magnetici avvengono periodicamente nella storia terrestre. Durante la transizione, il campo magnetico può indebolirsi, lasciando il pianeta più esposto al vento solare e alla radiazione cosmica. Gli effetti esatti sono ancora dibattuti; in teoria, un campo molto debole prolungato potrebbe amplificare l’erosione atmosferica o danneggiare biosfere sensibili. La scienza non ha un consenso pieno sulle conseguenze biologiche, ma considera il tema un fattore di vulnerabilità.

3) Asteroidi e comete

Gli impatti sono una minaccia rara ma concreta. Sappiamo del legame tra l’asteroide dello Yucatán e la crisi del Cretaceo. Le reti di sorveglianza hanno catalogato gran parte dei NEO (Near-Earth Objects) pericolosi, ma resta una frazione non trascurabile di corpi celesti ancora ignoti. Un evento sufficientemente grande potrebbe scatenare inverni da impatto, oscuramento prolungato, collasso delle catene alimentari e acidificazione.

4) Il mare (clatrati di metano, anossia, chimica degli oceani)

Gli oceani hanno un arsenale di processi potenzialmente devastanti: il rilascio esplosivo di metano intrappolato nei clatrati (“clathrate gun”), oscillazioni estreme del livello del mare, squilibri chimici e eventi anossici di ampia scala. Questi fenomeni possono ristrutturare gli ecosistemi marini alla radice e, di riflesso, travolgere anche la vita terrestre che dipende dalle reti trofiche oceaniche.

5) Vulcani

Grandi province magmatiche e super-eruzioni sono associate a numerosi EEM. Emissioni massicce di anidride carbonica e composti dello zolfo possono causare piogge acide, riscaldamento (o, temporaneamente, raffreddamento) globale, acidificazione degli oceani e vere e proprie carestie ecologiche per collasso della fotosintesi. Parte del vulcanismo è monitorabile, ma molti scenari restano imprevedibili.

6) Riscaldamento e raffreddamento globali

Le grandi estinzioni del passato si sono spesso accompagnate a cambiamenti climatici rapidi. Il riscaldamento, in particolare, amplifica l’effetto serra con il vapore acqueo, destabilizza gli oceani (anossia), ridisegna biomi e idrologia. Il raffreddamento può essere altrettanto traumatico, ma la letteratura sottolinea che il caldo estremo su scala globale è un “killer” più efficiente e duraturo.

7) Noi stessi

L’umanità è un agente geologico. Dalla guerra nucleare globale ai cambiamenti climatici indotti, dalla perdita di habitat alla diffusione di specie invasive, fino al sovrasfruttamento e all’inquinamento, possiamo innescare crisi sistemiche. Il rischio maggiore è l’effetto domino: un evento naturale moderato che, combinato con pressioni antropiche, supera soglie critiche e accelera l’estinzione su vasta scala.

Voci, dati e cautele: come leggere il presente

Il dibattito scientifico è vivo. Musei come il Natural History Museum di Londra e l’American Museum of Natural History sottolineano lo schema storico delle estinzioni, mentre studiosi in Brasile (UFMG), negli Stati Uniti e nel Regno Unito aggiungono tasselli su cause e tempistiche. Ricercatori come Wiens e Saban invitano a considerare il livello tassonomico (specie vs genere) e il bias geografico (forte peso delle isole), mentre altri evidenziano che i trend attuali colpiscono la nostra sicurezza alimentare, idrica ed economica.

Come spesso accade, i numeri vanno presi con le pinze: molte stime sulle perdite annue di specie dipendono da assunzioni sul numero totale di taxa esistenti (ampio intervallo 20–100 milioni). Intanto, è innegabile che la pressione umana su suoli, acque e clima stia comprimendo gli spazi vitali di migliaia di organismi. Che lo si chiami Antropocene o si preferisca una lettura più conservativa, il quadro impone azione concreta su conservazione e mitigazione.

Guardando al quadro generale, gli EEM hanno più cause, spesso concomitanti: tettonica, impatti, vulcani, chimica degli oceani, clima e dinamiche biologiche. Nel presente, a questo cocktail si sommano scelte e politiche umane, capaci di fare la differenza tra resilienza e collasso. La buona notizia? Interventi decisi di tutela, ripristino e riduzione delle emissioni stanno già salvando generi e famiglie; la sfida ora è scalarli con urgenza e intelligenza, prima che nuove soglie critiche vengano superate.