- La gravità attira ogni massa verso il centro della Terra e regge le orbite di Luna e pianeti.

- Forza proporzionale alla massa e inversamente al quadrato della distanza, come spiegò Newton.

- Non confonderla con il magnetismo terrestre, dovuto al nucleo ferroso e allineato ai poli.

Capita a tutti di chiederselo: perché non voliamo via nello spazio mentre camminiamo tranquilli per strada? La risposta è semplice nella forma ma profonda nella sostanza: si chiama gravità, una forza che attira ogni corpo dotato di massa verso il centro della Terra. Questa “colla invisibile” è ciò che ci tiene con i piedi ben piantati a terra e che fa cadere una palla quando la lasciamo andare.

Nel corso dell’articolo faremo un viaggio dal quotidiano al cosmico: vedremo come la gravità fa cadere gli oggetti, regge le orbite di Luna e pianeti, modella la forma reale del nostro pianeta e come non vada confusa con il magnetismo terrestre. Ricostruiremo le intuizioni di Isaac Newton – sì, anche la celebre storia della mela – e chiariremo perché non ci sentiamo “a testa in giù” dall’altra parte del mondo. Infine, ci fermeremo sul geoide, sulla curvatura terrestre e su perché, camminando in linea retta, non cadiamo in un baratro.

Che cos’è la gravità nella vita quotidiana e nel cosmo

Nel nostro vissuto di ogni giorno, la gravità è la forza che conferisce peso agli oggetti e li fa accelerare verso il suolo quando non sono sostenuti. È la stessa forza che mantiene noi e tutto ciò che ci circonda sulla superficie terrestre, evitando che “decolliamo” verso lo spazio. Non si ferma qui: è anche la forza responsabile dell’orbita della Luna intorno alla Terra e della Terra intorno al Sole.

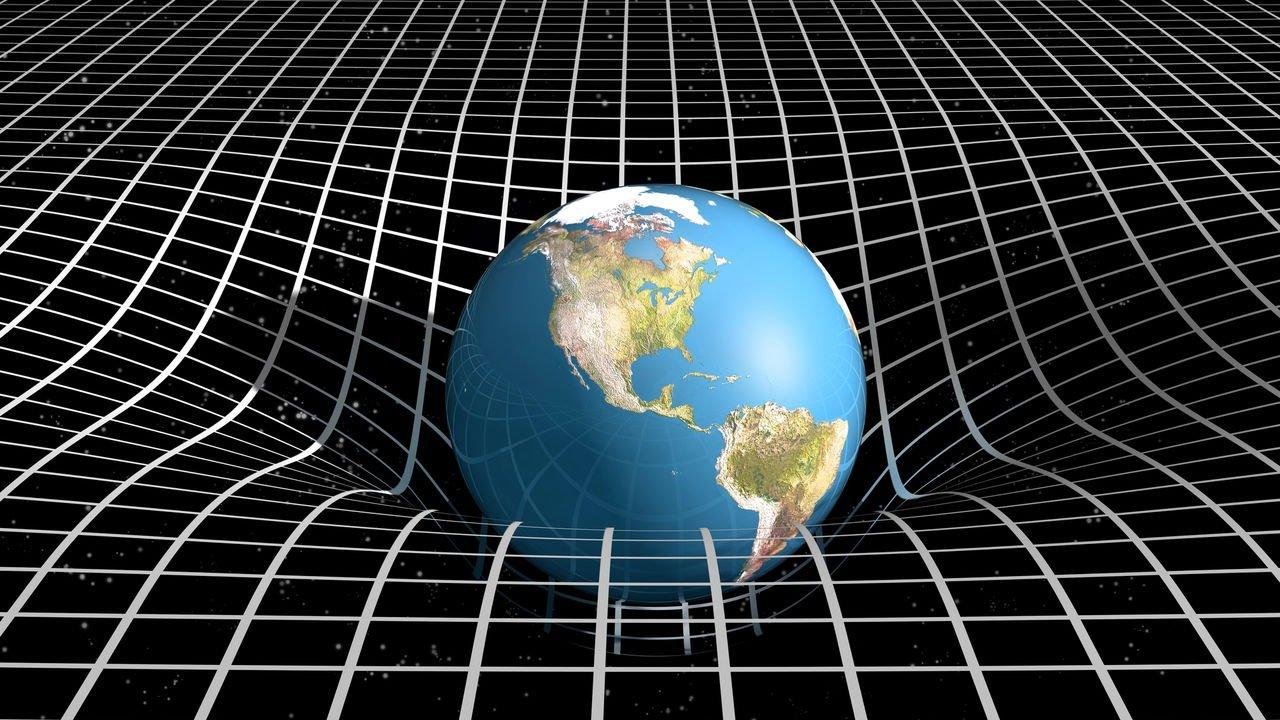

Allargando lo sguardo alla scala dell’Universo, la gravità è ciò che fa sì che la materia diffusa si raccolga in strutture: senza gravità non avremmo pianeti, stelle, galassie. Dalle immense nubi di gas e polveri, le particelle si scontrano e si aggregano; man mano che un oggetto cresce, aumenta la sua massa, e con essa la sua gravità, che a sua volta richiama altro materiale. Il risultato è che il materiale viene trascinato verso il centro di gravità e tende a disporsi formando corpi sferici. In breve, se non esistesse questo fenomeno, non esisterebbe nemmeno la Terra.

Una caratteristica chiave della gravità è che la sua intensità cresce con la massa dei corpi e diminuisce con la distanza secondo una legge molto precisa. A livello qualitativo, significa che più un corpo è massiccio, più la sua attrazione è forte; e che avvicinandosi a un corpo massiccio, l’effetto gravitazionale aumenta sensibilmente.

La legge che descrive come cambia la gravità con la distanza è detta “legge dell’inverso del quadrato”: l’effetto gravitazionale si riduce proporzionalmente al quadrato della distanza. Se raddoppi la distanza, la forza diventa quattro volte più debole; se triplichi la distanza, si indebolisce di nove volte, e così via. Ecco perché la Luna resta legata alla Terra, e la Terra al Sole: la combinazione tra massa e distanza governa tutto il gioco.

Newton, la mela e la legge di gravitazione universale

Il racconto più famoso narra che Isaac Newton, circa 330 anni fa, fosse seduto sotto un melo quando gli cadde una mela vicino (o sulla testa, secondo la leggenda). Si chiese: perché i frutti cadono sempre verticalmente verso il basso e non di lato? La storicità dell’episodio può essere discutibile, ma la domanda riassume il nocciolo del suo genio: Newton comprese e dimostrò che tutti i corpi dotati di massa si attraggono reciprocamente.

Nasce così la legge di gravitazione universale: la forza con cui due corpi si attraggono è direttamente proporzionale al prodotto delle loro masse e inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza. Tradotto in parole semplici, se aumenti le masse l’attrazione cresce, se allontani i corpi l’attrazione crolla rapidamente. È grazie a questa legge che la Terra riesce a tenere la Luna in orbita e farci restare “incollati” al suolo.

Un esempio gustoso del ragionamento di Newton riguarda due sassi messi molto vicini. In teoria, dato che hanno massa, dovrebbero avvicinarsi lentamente l’uno all’altro. Ma sulla superficie terrestre non lo vediamo: la forte gravità della Terra “sovrasta” le minuscole attrazioni tra i due sassi. Se fossimo in un ambiente quasi privo di altre influenze, come nel vuoto dello spazio, quelle piccole masse finirebbero per attirarsi e avvicinarsi davvero.

Questa stessa intuizione spiega perché le mele – o qualsiasi altro oggetto – cadono lungo una traiettoria pressoché verticale: la direzione dell’attrazione è verso il centro di massa della Terra. Lungo distanze terrestri, questa direzione coincide praticamente con “giù” per chiunque si trovi sulla superficie.

Perché non ci sentiamo a testa in giù?

Se pensi alla Terra come a una sfera, è naturale chiedersi: chi sta in Brasile, rispetto a chi sta in Giappone, non dovrebbe “sentirsi” a testa in giù? In realtà, “su” e “giù” sono concetti di riferimento. Dallo spazio, la Terra non ha un alto o un basso assoluti; per ciascuno di noi, il “giù” è sempre la direzione del centro del pianeta perché la gravità ci attira in quella direzione.

Detto in altre parole, per un osservatore in Brasile “giù” punta verso il centro della Terra, e lo stesso vale per un osservatore in Giappone: anche per lui “giù” indica il centro. Così, ogni persona sente i piedi ben saldi al terreno, il corpo allineato alla direzione che va verso il centro del pianeta. Nessuno percepisce di stare a testa in giù perché la gravità definisce localmente cosa sia “verso il basso”.

Gravità e magnetismo terrestre: facciamo chiarezza

È importante distinguere la gravità dal magnetismo. La gravità è una forza universale che agisce fra masse e lavora sempre come attrazione. Il magnetismo terrestre, invece, nasce dal comportamento del nucleo del pianeta, composto in buona parte da ferro in stato solido e liquido in continuo movimento: ciò genera un campo magnetico che rende la Terra un po’ come un enorme magnete.

I poli magnetici si trovano in prossimità dei poli geografici, ma non coincidono esattamente con essi. A livello intuitivo, possiamo dire che ciò che chiamiamo “polo nord” della bussola è attratto da una regione magnetica complementare situata vicino al polo geografico nord; specularmente, accade qualcosa di analogo al polo sud. Questo spiega il comportamento delle bussole e la presenza di aurore vicino alle regioni polari, ma non ha nulla a che vedere con il restare ancorati al suolo: la gravità agisce su qualunque massa, indipendentemente dal “peso” percepito, e non dipende dalla composizione metallica degli oggetti.

La confusione tra i due fenomeni può sorgere perché entrambi sono invisibili e “avvolgono” il pianeta. Tuttavia, mentre il magnetismo influisce su materiali magnetizzabili ed è legato alla dinamica del nucleo terrestre, la gravità è la regista delle orbite planetarie e dell’ordine del Sistema Solare: è lei che mantiene la Terra e gli altri pianeti nelle rispettive orbite attorno al Sole, cioè nel loro moto di rivoluzione.

Il geoide: la forma reale (e un po’ irregolare) della Terra

La Terra non è una sfera perfetta. La sua forma fisica reale si chiama geoide: è leggermente schiacciata ai poli e più larga all’Equatore. Il geoide è definito considerando la gravità terrestre, la rotazione del pianeta e il livello medio dei mari; risulta una superficie irregolare, che alcuni paragonano a una “palla un po’ sgonfia”. Questa irregolarità riflette la distribuzione non uniforme delle masse interne, la topografia e le variazioni del campo gravitazionale.

La descrizione del geoide aiuta a capire tanti aspetti pratici: dai sistemi di riferimento geodetici al modo in cui interpretiamo le altitudini e il comportamento delle acque. Come ha illustrato anche la docente di Geografia Daniela Martins Cunha (IFMG – campus Governador Valadares), la forma reale della Terra è frutto della combinazione tra gravità, rotazione e strutture interne, e questo si traduce in una superficie che non è liscia come una palla da biliardo.

In molte spiegazioni didattiche si ricorre a immagini di riferimento del geoide: mostrano chiaramente gli “avvallamenti” e i “rigonfiamenti” gravitazionali. Anche senza quelle figure davanti, il punto resta: la gravità contribuisce a modellare la forma del pianeta e definisce che cosa intendiamo per livello medio del mare.

Camminare dritti senza cadere: gravità, curvatura e orizzonte

Se la Terra non è piatta, perché camminando in linea retta non cadiamo in un abisso? La risposta nasce dall’azione combinata di gravità e curvatura: la gravità ci tira costantemente verso il centro del pianeta, mentre la superficie della Terra, pur curva, è talmente vasta che le distanze che percorriamo nel quotidiano sono minuscole rispetto al raggio terrestre. Per questo percepiamo tutto come “piatto”.

La curvatura diventa evidente solo su scale grandi. Guardando il mare dalla spiaggia, il suo “termine” all’orizzonte non è un bordo, ma semplicemente il punto in cui la curvatura della Terra nasconde alla vista ciò che sta oltre. Quando una nave si allontana, sembra “sparire” dal basso verso l’alto proprio perché la curvatura schermatura progressivamente lo scafo e poi l’alberatura.

Inoltre, la gravità che ci tiene incollati al suolo agisce in ogni punto del pianeta, sempre verso il centro; di conseguenza, “cadere in avanti” in un presunto baratro non ha senso sulla superficie terrestre. Come ricordano anche divulgatori e geografi, curvatura e gravità lavorano insieme: l’una modella il percorso, l’altra definisce la direzione del “giù”.

Un dettaglio curioso da dietro le quinte del web: capita di imbattersi in pagine che inseriscono un invito del tipo “non andare via, c’è altro dopo la pubblicità”. Al di là di questi intermezzi, il punto fisico non cambia: la gravità resta la protagonista del nostro equilibrio sulla Terra, e la curvatura spiega le illusioni visive che scambiamo per “fine del mondo”.

Dalla mela alle orbite: due idee chiave (riassunte)

Per fissare le idee, ecco due principi operativi che tornano in tutte le situazioni descritte: più massa, più gravità, e più distanza, meno gravità secondo l’inverso del quadrato. Da questi due tasselli discende tutto, dalla mela che cade al satellite che resta in orbita.

- Se raddoppi la massa di un corpo, raddoppi l’attrazione che esercita su un altro; se dimezzi la distanza, l’attrazione si moltiplica per quattro.

- Su scala planetaria, la massa enorme della Terra domina gli effetti di micro-gravità tra oggetti vicini (come due sassi).

- Sulle grandi distanze cosmiche, le piccole attrazioni cumulative agiscono nel tempo, agglomerando gas e polveri fino a formare sfere.

Chi era Isaac Newton (oltre la gravità)

Newton non è stato “solo” l’autore della legge di gravitazione universale. È stato astronomo, fisico e matematico, con contributi che hanno cambiato la storia della scienza. Ha descritto la natura dei colori con esperimenti sulla luce e lo spettro e ha contribuito allo sviluppo del calcolo matematico, la matematica che ancora oggi sta dietro a una vasta parte della fisica e dell’ingegneria. Il suo lavoro costituisce un pilastro su cui si reggono meccanica classica e astronomia moderna.

Astrofisica: la fisica applicata al cielo

L’astrofisica è il ramo dell’astronomia che si occupa della natura fisica delle stelle e degli altri corpi celesti applicando leggi e teorie della fisica per interpretare ciò che osserviamo. Dentro questo contenitore rientrano le dinamiche gravitazionali, l’evoluzione stellare, la formazione dei pianeti: è il linguaggio con cui traduciamo i dati del telescopio in processi fisici concreti.

Autori e divulgatori con formazione geografica e scientifica – come Wagner de Cerqueira e Francisco, laureati in Geografia – ricordano spesso quanto la gravità sia centrale anche per comprendere la geografia fisica del nostro pianeta: dal comportamento delle acque alla definizione dei livelli altimetrici, passando per le orbite che regolano le stagioni.

Un chiarimento su “peso” e caduta degli oggetti

Quando lanciamo un oggetto in aria, qualunque sia la sua massa, esso torna verso il suolo. Questo fatto quotidiano conferma che la caduta non dipende dal “peso” in senso informale, ma dall’attrazione gravitazionale esercitata dalla Terra: ogni corpo con massa è richiamato. In assenza di attriti e con le stesse condizioni, tutti gli oggetti subiscono la stessa accelerazione gravitazionale locale.

Nel sistema Solare, la stessa forza di gravità è ciò che organizza i pianeti lungo orbite stabili attorno al Sole. La Terra compie il suo moto di rivoluzione (la cosiddetta “traslazione”) in circa un anno proprio perché la forza gravitazionale del Sole equilibra il moto del nostro pianeta, tenendolo vincolato alla sua orbita.

Un’ultima curiosità editoriale: in alcune pagine di portali compaiono etichette come “Members”. È un dettaglio redazionale senza valore fisico, ma vale la pena notare come, dietro l’impaginazione, il messaggio scientifico resti costante: la gravità governa i movimenti sia degli oggetti che lasciamo cadere sia dei corpi celesti.

Senza chiamare in causa formule, possiamo riassumere così: la gravità è un’attrazione universale che cresce con la massa e cala rapidamente con la distanza; la Terra, con la sua grande massa, imprime il suo dominio localmente, garantendo che oggetti e persone restino legati alla superficie, mentre su larga scala la stessa legge orchestra l’architettura del cosmo.

Guardando con occhi nuovi le stesse scene di sempre – una palla che cade, l’orizzonte del mare, una bussola che indica il nord – si svela la trama comune: gravità per il “giù”, curvatura per ciò che scompare all’orizzonte, magnetismo per l’orientamento. È tutto connesso, ma ogni fenomeno ha la sua regola e il suo ruolo ben preciso.

Il quadro che emerge è coerente: la gravità, intuìta e formalizzata da Newton, ci àncora al suolo, mantiene le orbite della Luna e dei pianeti e plasma la materia in sfere; la forma reale della Terra è il geoide, leggermente schiacciato ai poli e modellato da gravità e rotazione; non ci sentiamo a testa in giù perché per ciascuno “giù” significa centro della Terra; non cadiamo in un baratro camminando dritti perché la curvatura è piccola su scala umana; e gravità e magnetismo non vanno confusi, sebbene convivano nello stesso pianeta e spesso nella stessa discussione divulgativa.