- La velocità è vettoriale: include modulo e direzione; la rapidità è solo scalare.

- Velocità media usa lo spostamento; rapidità media usa la distanza. Nei grafici, aree e pendenze guidano il calcolo.

- Equazioni chiave: v = u + a t, x = u t + (1/2) a t², x = (u+v)/2 t, v² = u² + 2 a·x; conversione 1 m/s = 3,6 km/h.

- Legami fisici: p = m v, Ek = 1/2 m v², drag ∝ v², ve = √(2GM/r), γ relativistico per alte velocità.

In fisica, la velocità è molto più di un semplice numero sul tachimetro: descrive quanto rapidamente un corpo si sposta e in quale direzione. Capire bene questo concetto è fondamentale per leggere un problemi di cinematica, risolvere problemi di cinematica o interpretare fenomeni naturali come il vento, il suono e la luce.

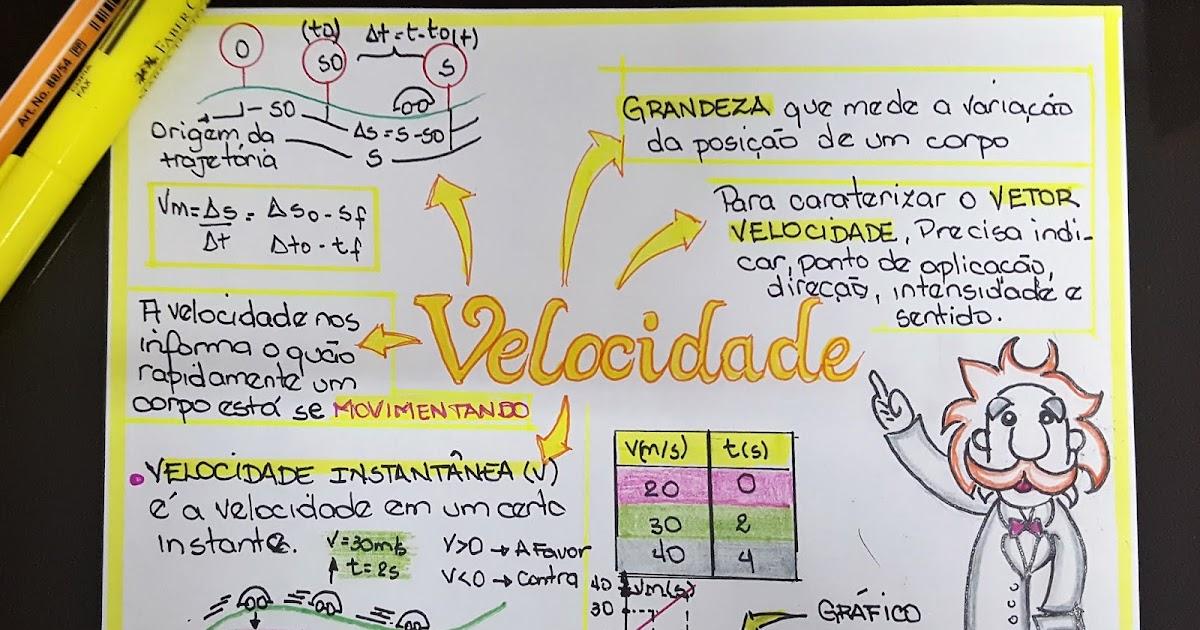

Nell’uso quotidiano tendiamo a confondere “velocità” e “rapidità”, ma in termini scientifici non sono la stessa cosa: la rapidità è una quantità scalare (solo valore), mentre la velocità è una quantità vettoriale (valore e direzione). Questa differenza, apparentemente sottile, cambia tutto quando consideriamo inversioni di marcia, curve o giri completi: si può correre velocissimi e avere velocità media nulla, se si torna al punto di partenza.

Definizione di velocità: vettore, unità e conversioni

La velocità istantanea di un oggetto è definita come la derivata della posizione rispetto al tempo: v = ds/dt. In parole semplici, è la “pendenza” della posizione nel tempo in un istante; se il grafico posizione-tempo è più inclinato, la velocità è maggiore. La derivata della posizione rispetto al tempo è un concetto che mette insieme fisica e matematica.

La velocità media su un intervallo si calcola come v̄ = Δs/Δt, cioè spostamento totale diviso per tempo totale. Attenzione: “Δs” è lo spostamento, non la distanza percorsa; lo spostamento tiene conto della direzione e può essere addirittura nullo anche dopo aver percorso molti chilometri.

Nel Sistema Internazionale l’unità di misura è il metro al secondo (m/s), sebbene sia comune lavorare in km/h. Per convertire velocità: 1 m/s = 3,6 km/h. Inversamente, per passare da km/h a m/s si divide per 3,6, mentre per passare da m/s a km/h si moltiplica per 3,6.

Un esempio rapido: se un’auto copre 300 km in 3 ore, la sua velocità media è 100 km/h. Anche se ci sono state soste o variazioni di andatura, per la velocità media contano solo spostamento totale e tempo totale.

Velocità istantanea, media e interpretazione sui grafici

La velocità istantanea è il limite della velocità media quando l’intervallo di tempo diventa sempre più piccolo: v(t) = lim(Δt→0) Δs/Δt. È “quanto stai andando proprio ora”, come leggere il tachimetro in un preciso istante.

Su un grafico posizione-tempo, la velocità istantanea è la pendenza della tangente alla curva; la velocità media è la pendenza della secante tra due istanti: tanto più ripida è la retta, tanto maggiore è la velocità. Invece, su un grafico velocità-tempo, l’area sotto la curva in un intervallo rappresenta lo spostamento.

È utile ricordare che la velocità media è sempre minore o uguale alla rapidità media, perché la distanza cresce sempre, mentre lo spostamento può diminuire se si cambia direzione o si torna indietro.

Esempio tipico: in una pista circolare di 1,0 km percorsa in 20 s, lo spostamento dopo un giro completo è nullo; perciò la velocità media sull’intero giro è 0 m/s anche se la rapidità media è 50 m/s.

Velocità scalare media vs velocità vettoriale media

La rapidità media (spesso detta impropriamente “velocità scalare media”) usa la distanza totale percorsa al posto dello spostamento: rapidità media = distanza totale / tempo totale. È utile quando non interessa la direzione, solo “quanto siamo stati veloci” a coprire un percorso.

La velocità vettoriale media, invece, dipende da direzione e verso dello spostamento: se la traiettoria curva o si inverte il moto, la velocità vettoriale cambia anche a rapidità costante. Ecco perché muoversi su una circonferenza a rapidità costante non implica velocità costante, dato che la direzione varia continuamente.

Quando si percorrono tratti a rapidità differenti per tempi diversi, la rapidità media complessiva è data da (v1 t1 + v2 t2 + … + vn tn) / (t1 + t2 + … + tn). Se i tempi sono uguali, diventa la semplice media aritmetica delle rapidità.

Quando i tratti hanno uguale distanza ma rapidità diverse, la rapidità media complessiva è la media armonica: n / (1/v1 + 1/v2 + … + 1/vn). Questo dettaglio cade spesso nelle trappole d’esame, perciò conviene ricordarlo.

Accelerazione, integrali e derivate: come si collega tutto

L’accelerazione istantanea è la derivata della velocità rispetto al tempo: a = dv/dt. Dal punto di vista grafico, è la pendenza della tangente al grafico velocità-tempo in un dato istante.

All’inverso, integrando l’accelerazione si recupera la velocità: v(t) = ∫ a(t) dt + costante, e integrando la velocità si ottiene lo spostamento: s(t) = ∫ v(t) dt + costante. Le aree sotto le curve hanno un significato fisico preciso: sotto a(t) c’è la variazione di velocità, sotto v(t) c’è lo spostamento.

Nel caso di accelerazione costante, valgono le classiche equazioni del moto (dette anche “SUVAT”): v = u + a t e x = u t + (1/2) a t^2, dove u è la velocità iniziale. Combinandole si ottiene anche x = ((u + v)/2) t, utile per legare spostamento e velocità media.

Un’altra relazione molto usata, indipendente dal tempo, è la formula di Torricelli: v^2 = u^2 + 2 a · x. Qui compare il prodotto scalare a · x, a ricordare che direzione e verso contano quando si lavora con grandezze vettoriali.

Componenti cartesiane e polari della velocità

In coordinate cartesiane bidimensionali, le componenti della velocità sono vx = dx/dt e vy = dy/dt. La velocità vettoriale è v = ⟨vx, vy⟩ e la sua rapidità è |v| = √(vx² + vy²). In tre dimensioni si aggiunge vz = dz/dt e si ha |v| = √(vx² + vy² + vz²).

In coordinate polari (moto piano) è comodo scomporre la velocità in componente radiale vR, diretta verso/lontano dall’origine, e componente trasversa vT, perpendicolare a vR. La velocità trasversa si collega alla velocità angolare ω con vT = ω r, mentre la radiale si può calcolare con il prodotto scalare vR = v · rˆ.

Il momento angolare (forma scalare per moto piano) vale L = m r vT = m r² ω. In campi centrali con forza radiale inversamente proporzionale al quadrato della distanza (come la gravità) il momento angolare si conserva: vT ∝ 1/r, ω ∝ 1/r² e l’area spazzata nell’unità di tempo è costante, una sintesi delle leggi di Keplero.

Questa scomposizione aiuta a capire orbite, traiettorie e movimenti rotazionali: se aumenti r, la componente trasversa cala per conservare L, e la velocità angolare diminuisce più rapidamente di vT.

Velocità relativa e relatività ristretta

Nella meccanica newtoniana, la velocità relativa di A rispetto a B è la differenza vettoriale: vA|B = vA − vB. In una dimensione, se si muovono in versi opposti si sommano i moduli, mentre se viaggiano nello stesso verso si sottraggono. Il risultato non dipende dal sistema inerziale scelto.

In relatività ristretta, invece, il tempo e le misure di spazio dipendono dall’osservatore; esiste la costante c (velocità della luce nel vuoto), e le grandezze si dilatano/contraggono con il fattore di Lorentz γ = 1/√(1 − v²/c²). Le regole di composizione delle velocità cambiano di conseguenza e solo la velocità relativa ha significato fisico in modo coerente con i principi relativistici.

Queste differenze diventano cruciali a velocità prossime a c; per i moti “lenti” rispetto alla luce, le formule classiche restano eccellenti approssimazioni. Capire l’evoluzione di queste idee richiede anche una conoscenza della storia della fisica.

Grandezze collegate alla velocità: quantità di moto, energia, forze

La quantità di moto (o impulso) è p = m v. È un vettore, e nei sistemi isolati si conserva: somma delle quantità di moto prima e dopo un urto resta la stessa, se non agiscono forze esterne.

L’energia cinetica è Ek = (1/2) m v², una grandezza scalare: dipende dal quadrato della rapidità, non dalla direzione. In molti problemi è più comodo usare l’energia che le forze, specie quando c’è conservazione.

Nel moto in fluidi compare la forza di resistenza aerodinamica: FD = (1/2) ρ v² CD A, dove ρ è la densità del fluido, CD il coefficiente di resistenza e A l’area di riferimento. Cresce con il quadrato della rapidità e incide pesantemente ai regimi veloci. Per approfondire i vari tipi di forze e le loro caratteristiche vedi tipi di forza in fisica.

La velocità di fuga, ossia la rapidità minima per abbandonare definitivamente l’attrazione gravitazionale di un corpo (trascurando l’atmosfera), vale ve = √(2GM/r) = √(2 g r) alla distanza r dal centro del pianeta. Dalla superficie terrestre è circa 11 200 m/s e non dipende dalla direzione del lancio.

Velocità della luce e del suono

Nel vuoto la luce viaggia a c = 299 792 458 m/s, una costante fondamentale della fisica. Nei mezzi materiali la rapidità diminuisce in base alle caratteristiche del mezzo e, in generale, alla frequenza e alla lunghezza d’onda.

Il suono, al livello del mare e a temperatura ambiente, ha una velocità di circa 340 m/s. Poiché è un’onda meccanica, la sua rapidità dipende dalle proprietà del mezzo (densità, elasticità, temperatura): in aria, acqua e acciaio si propagherà con valori molto diversi.

Esempi pratici ed esercizi commentati

Viaggio su strada: un autobus percorre 450 km tra due città in 6 ore; la velocità media è 450/6 = 75 km/h. Se si vuole il valore in m/s: 75/3,6 ≈ 20,8 m/s.

Percorso a tratti: una persona copre 90 km a 50 km/h e poi deve finire il tragitto in modo da mantenere 60 km/h di media complessiva su 120 km totali. Poiché a 60 km/h il tempo totale dev’essere 2 h, e i 90 km iniziali a 50 km/h richiedono 1,8 h, restano 0,2 h per gli ultimi 30 km: serve 150 km/h per rispettare la media.

Giro completo: in Formula 1, su pista circolare, dopo una tornata si torna al punto di partenza; lo spostamento è nullo, di conseguenza la velocità media sul giro è zero nonostante la rapidità sia elevatissima.

Spedizioniere in città a griglia: due isolati verso nord e tre verso est, ogni isolato 50 m, in 15 minuti. Distanza totale 250 m → rapidità media 250 m / 900 s ≈ 1/3 m/s ≈ 0,9 km/h. Lo spostamento è il diagonale √(100² + 150²) = ≈ 180,3 m → velocità media ≈ 180,3 m / 900 s = 0,2 m/s ≈ 0,7 km/h.

Grafici utili: cosa leggere e come

Nel grafico x(t) la pendenza indica la velocità: la tangente in un punto “dice” la velocità istantanea, mentre la secante tra due punti dà la velocità media. Più è ripida la retta, più grande è il valore di v.

Nel grafico v(t) l’area sotto la curva è lo spostamento: un’area sopra l’asse indica spostamenti nel verso positivo, sotto l’asse verso negativo. Somme algebriche di aree corrispondono a spostamenti totali.

Nel grafico a(t) l’area dà la variazione di velocità: integrando l’accelerazione si ottiene l’incremento di v in un intervallo. Se l’area è nulla, la velocità finale e iniziale coincidono.

Queste letture permettono di risolvere tanti esercizi senza scrivere troppe equazioni, puntando su geometria e interpretazione.

Alcune applicazioni quotidiane e tecniche

Meteorologia: la velocità del vento è il tempo che l’aria impiega per attraversare una certa distanza; è un indicatore cruciale per temporali, fronti e condizioni severe. Vedi anche come la fisica si applica nella vita quotidiana per esempi pratici come questo su applicazioni della fisica.

Trasporti: in aviazione e navigazione si parla di velocità di crociera come compromesso fra consumo e tempi; in generale indica una condizione efficiente e relativamente stabile di esercizio.

Fotografia: il termine “tempo di posa” o velocità dell’otturatore indica quanto a lungo il sensore resta esposto alla luce; tempi brevi congelano l’azione, tempi lunghi creano scie e mosso creativo.

Ingegneria e tecnologia: dalla meccanica dei fluidi (dimensionamento di condotte) al controllo dei droni, dalla grafica computazionale alla telematica, la valutazione di velocità e direzione è essenziale per prestazioni, stabilità e realismo.

Unità, attenzione agli errori comuni e consigli di calcolo

Unità coerenti: in fisica di base la scelta standard è m/s per la velocità, m per lunghezze e s per tempi. Se i dati sono in km e ore, fare sempre la conversione oppure lavorare interamente in km/h.

Attenzione alla differenza tra distanza e spostamento: distanza ≥ |spostamento|. Nei problemi con inversioni di marcia o traiettorie chiuse, lo spostamento può essere piccolo (o nullo) anche se la distanza è grande.

Media aritmetica o armonica? Se i tratti hanno stesso tempo, la media delle rapidità è aritmetica; se hanno stessa distanza, è armonica. Questo criterio evita errori ricorrenti negli esercizi a tratti.

Quando usare i grafici: spesso conviene interpretare aree e pendenze per recuperare spostamenti e variazioni di velocità; l’intuizione geometrica è un alleato potente per controllare la coerenza delle soluzioni.

Esempi rapidi di conversione e confronto

Da km/h a m/s: 90 km/h → 90/3,6 = 25 m/s. Da m/s a km/h: 12 m/s → 12·3,6 = 43,2 km/h. Tenere a mente 3,6 semplifica molto.

Confronto con suono e luce: una vettura a 36 m/s viaggia a 129,6 km/h; è un ordine di grandezza inferiore al suono in aria (≈340 m/s) ed enormemente più lenta della luce.

Drag e alte velocità: raddoppiare la rapidità quadruplica la resistenza aerodinamica (FD ∝ v²). Questo rende costoso in termini energetici “spingere” in alto la velocità a parità di mezzo e assetto.

Velocità di fuga terrestre: intorno a 11,2 km/s; valori di questa grandezza aiutano a capire perché servano razzi multistadio e grandi quantità di propellente per l’accesso allo spazio.

Chi studia fisica impara presto che velocità significa direzione oltre che modulo: è la chiave per distinguere fenomeni che a occhio nudo sembrano identici, per leggere correttamente grafici e per collegare moto, forze, energia e quantità di moto. Le formule qui sopra — dalla v̄ = Δs/Δt alla v = u + a t, dalla x = (u+v)/2 t fino a v² = u² + 2 a·x, insieme a p = m v ed Ek = 1/2 m v² — formano un kit essenziale per affrontare esercizi e casi reali, dai tragitti quotidiani alle orbite planetarie.